Влияние уровня цифровой зрелости на качество стратегического управления в организациях региона Дальнего Востока

Введение

В условиях стремительного развития цифровых технологий перед организациями всё чаще встаёт задача оперативной адаптации к новым условиям. Конкурентоспособность и устойчивость бизнеса напрямую зависят от способности не только внедрять цифровые решения, но и интегрировать их в процессы стратегического управления. В этой связи всё большее внимание уделяется понятию цифровой зрелости, отражающему не просто наличие цифровых технологий в компании, а уровень их осмысленного и системного использования для создания ценности и повышения эффективности бизнес-деятельности [2].

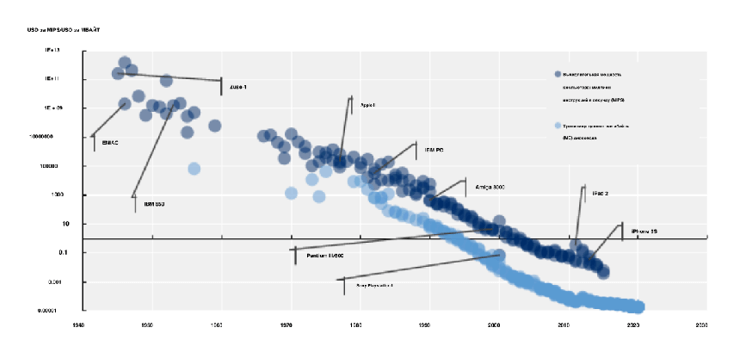

Современные исследования указывают на прямую взаимосвязь между степенью цифровой зрелости организации и качеством принимаемых ею стратегических решений [10]. Предприятия, находящиеся на высоком уровне цифрового развития, как правило, демонстрируют большую гибкость, проактивность и устойчивость в условиях неопределённости. Напротив, низкая цифровая зрелость ограничивает возможности для использования аналитики, замедляет доступ к релевантным данным и снижает точность управленческих прогнозов.

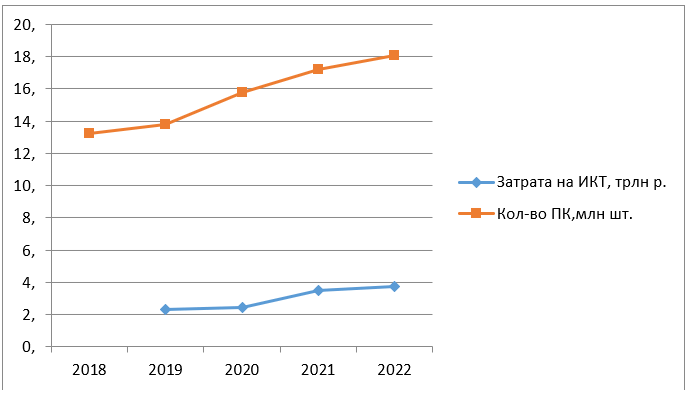

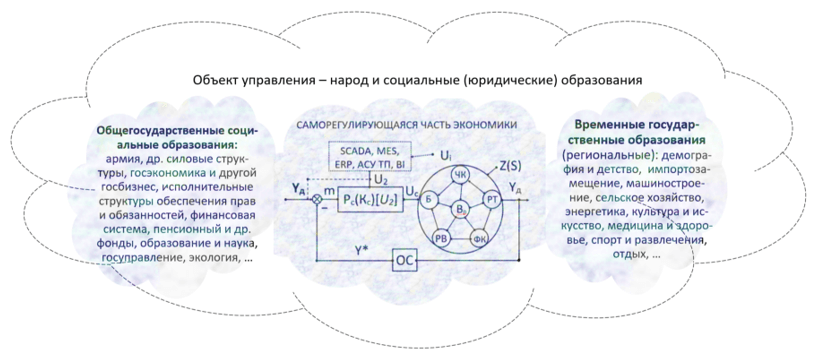

Особую актуальность данная проблематика приобретает в контексте регионального развития, в частности — применительно к макрорегиону Дальнего Востока. Эта территория охватывает около 40% площади страны, обладает значительным экономическим и геополитическим потенциалом [3], но при этом сталкивается с рядом системных вызовов: дисперсностью населения, удалённостью от центров принятия решений и инфраструктурным неравенством. В ответ на эти вызовы в рамках национальной программы «Цифровая экономика» определены амбициозные целевые ориентиры. Так, в соответствии с Указом Президента РФ № 474 от 21 июля 2020 года, цифровая трансформация была включена в перечень национальных целей развития до 2030 года [9]. Среди ключевых задач — перевод 95% социально значимых услуг в электронный формат, обеспечение широкополосного подключения для подавляющего большинства домохозяйств и увеличение инвестиций в отечественные цифровые решения.

Уже сегодня в Дальневосточном федеральном округе реализуются масштабные инфраструктурные проекты: к 2022 году по официальным данным к волоконно-оптическим сетям было подключено 650 населённых пунктов, а в перспективе до 2030 года планируется установка ещё 1400 базовых станций сотовой связи [7]. При этом рост цифровой зрелости наблюдается не только на уровне инфраструктуры, но и в организациях отдельных регионов. По заявлениям официальных лиц, таких как заместитель председателя Правительства РФ Д. Н. Чернышенко, ряд субъектов ДФО — включая Сахалинскую область, Республику Саха (Якутия) и Приморский край — уже достигли значительных успехов в цифровизации, переведя в электронный формат практически весь спектр государственных услуг [7].

Цель данной статьи — исследовать, каким образом уровень цифровой зрелости организаций влияет на эффективность принимаемых ими стратегических решений, с особым акцентом на специфику и контекст регионального развития Дальнего Востока России. В рамках работы анализируются как количественные, так и качественные данные из открытых источников: статистика, рейтинги, экспертные мнения и кейсы цифровой трансформации. Итогом исследования становится формулировка прикладных рекомендаций, направленных на повышение цифровой зрелости как одного из ключевых факторов улучшения стратегического управления в современных условиях.

Теоретический обзор

Понятие цифровой зрелости получило широкое распространение в научной и практико-ориентированной литературе в контексте обсуждения процессов цифровой трансформации. Несмотря на то, что термин сравнительно новый, он уже прочно вошёл в арсенал категорий, используемых при анализе цифрового развития организаций. В самом общем виде цифровая зрелость описывает степень готовности предприятия к интеграции цифровых инструментов в ключевые бизнес-процессы [4]. Речь идёт не просто об использовании технологий, а об их системной, осмысленной и стратегически мотивированной интеграции.

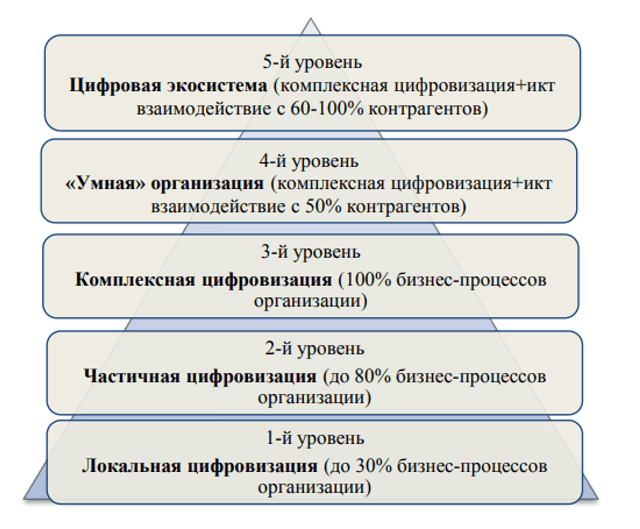

Существует несколько подходов к классификации уровней цифровой зрелости. Так, Т. А. Гилева предлагает выделять четыре стадии — от фрагментарного использования цифровых решений до полной цифровой интеграции, охватывающей все уровни управления и операционной деятельности [4]. Эта модель позволяет соотнести цифровое развитие с реальными управленческими практиками и определить наиболее уязвимые участки в структуре организации. Помимо академических подходов, используется и методология Министерства цифрового развития Российской Федерации, где оценивается зрелость по отраслям (здравоохранение, образование, ЖКХ, транспорт и др.), что позволяет анализировать цифровую готовность субъектов Федерации к трансформационным процессам [28].

Важно подчеркнуть, что цифровая зрелость неразрывно связана с качеством стратегического управления. Предприятия, находящиеся на высоком уровне цифрового развития, обладают преимуществами в прогнозировании, адаптации к изменениям, а также в использовании данных для принятия решений. Они способны оперативно реагировать на вызовы внешней среды, применяя аналитические инструменты и цифровые платформы [10]. В то же время организации с низкой зрелостью зачастую ограничены в сборе и интерпретации информации, полагаются на интуитивные подходы и сталкиваются с высокой степенью неопределённости [4].

Таким образом, в теоретической плоскости цифровая зрелость может рассматриваться как важнейший модератор стратегического выбора. Чем выше уровень зрелости, тем более осознанным и обоснованным становится процесс разработки и реализации управленческих решений. Следовательно, оценка цифровой зрелости позволяет не только выявить текущие возможности организации, но и определить векторы её долгосрочного развития.

Методология

Для достижения поставленной цели исследования был выбран комбинированный подход, сочетающий количественные и качественные методы анализа. Такой подход позволяет более всесторонне охватить исследуемую проблематику, выявить как общие закономерности, так и специфические особенности цифровой зрелости в контексте стратегических решений.

В качестве эмпирической базы использовались данные из открытых источников: официальные статистические публикации, отчёты Минцифры РФ, аналитические материалы СМИ, а также результаты независимых исследований и опросов, проведённых в регионах Дальнего Востока [1], [5], [6], [7]. Особое внимание уделялось данным, касающимся реализации национального проекта «Цифровая экономика», поскольку в нём представлены ключевые индикаторы цифровой трансформации и региональной зрелости.

Методически исследование опирается на несколько процедур. Во-первых, был проведён сравнительный анализ показателей цифровой зрелости субъектов Дальневосточного федерального округа. Это позволило выделить группы регионов по уровню зрелости и соотнести эти данные с контекстными факторами — такими как доступность инфраструктуры, кадровый потенциал, инициативы в сфере ИТ.

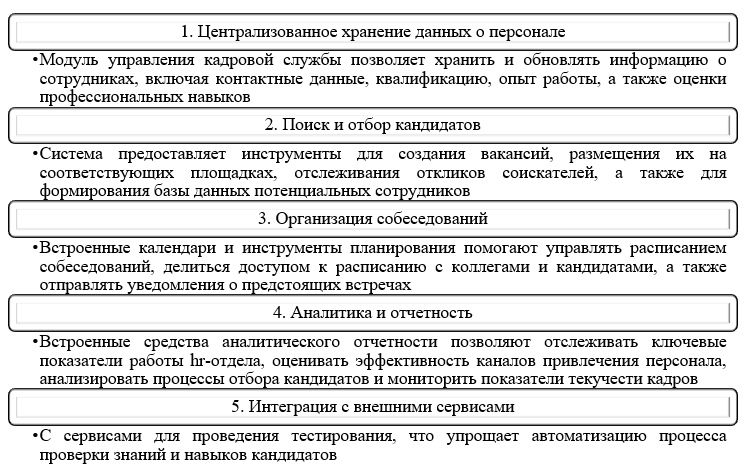

Во-вторых, применён контент-анализ кейсов цифровой трансформации организаций, расположенных в регионах ДФО. Это дало возможность отследить, каким образом внедрение цифровых решений влияет на стратегические процессы, включая принятие решений, управление проектами, кадровую политику и производственную эффективность.

В-третьих, использовались методы дескриптивной статистики — в частности, работа с показателями в виде долей, индексов и процентных соотношений, — для интерпретации количественных данных по регионам и отраслям. В ряде случаев анализ дополнялся качественными интерпретациями, опирающимися на экспертные оценки, интервью и мнения представителей бизнеса, опубликованные в СМИ и отраслевых изданиях [4], [10].

Надёжность собранных данных обеспечивалась за счёт их многократной верификации по различным источникам, включая официальные сайты государственных структур, аналитические платформы и уважаемые исследовательские центры. Таким образом, полученные результаты обладают достаточным уровнем достоверности и позволяют делать обоснованные выводы.

Цифровая зрелость регионов Дальнего Востока

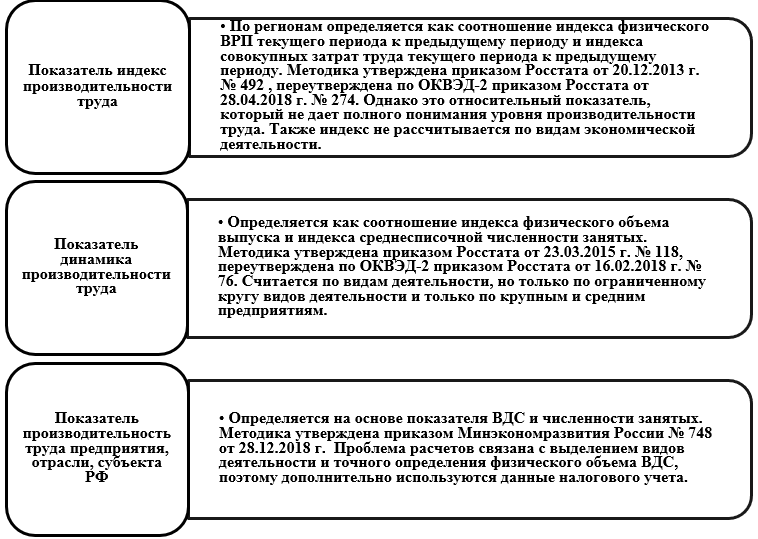

Анализ материалов Министерства цифрового развития и других открытых источников показывает, что уровень цифровой зрелости в субъектах Дальневосточного федерального округа (ДФО) существенно различается [7], [10]. В таблице 1 представлены данные, позволяющие оценить текущее состояние цифровизации в регионах округа и определить их место в общем рейтинге цифрового развития.

Таблица 1. Цифровая зрелость субъектов Дальневосточного федерального округа

| Регион | Уровень цифровой зрелости | Характеристика |

| Сахалинская область | Высокий | 100% государственных услуг доступны онлайн; активная цифровизация экономики; развитая ИТ-инфраструктура; высокий уровень цифровых компетенций у населения и бизнеса. |

| Республика Саха (Якутия) | Высокий | Один из лидеров по предоставлению электронных услуг (e-услуги); развитый ИТ-сектор с технопарками и стартапами; активное внедрение цифровых технологий в социальную сферу. |

| Приморский край | Высокий | Все значимые государственные и муниципальные услуги оцифрованы; промышленность активно внедряет ИТ-инструменты и автоматизацию; развитая сеть цифровых платформ и сервисов. |

| Хабаровский край | Средний | Цифровизация находится в стадии активного развития; реализуются региональные ИТ-проекты, однако пока без значимых прорывных показателей; инфраструктура постепенно улучшается. |

| Амурская область | Средний | Средние показатели цифровизации; базовая цифровая инфраструктура и доступ к интернету обеспечены; рост цифровых компетенций и внедрение электронных сервисов происходит постепенно. |

| Камчатский край | Средний | Развивается электронное правительство и цифровые сервисы; географическая удаленность и сложные климатические условия замедляют темпы цифровой трансформации. |

| Чукотский автономный округ | Низкий | Один из самых низких уровней цифровой зрелости среди регионов ДФО; слабо развита интернет-инфраструктура; дефицит квалифицированных ИТ-кадров; ограниченное использование цифровых технологий. |

| Еврейская автономная область | Низкий | Низкие показатели цифровизации по всем направлениям; цифровая экономика находится в начальной стадии формирования; ограниченные инвестиции в ИТ-инфраструктуру и кадры. |

На основании этих данных можно выделить три условные группы регионов. Лидеры — Сахалинская область, Якутия и Приморский край — демонстрируют не только высокий уровень цифровизации государственных услуг, но и наличие инициатив в частном секторе, ИТ-экосистем и кадрового потенциала. Так, Сахалин стал одним из первых субъектов, выполнивших целевые показатели нацпроекта, переведя в цифровой формат весь спектр массовых услуг к 2022 году. В Якутии действуют технопарк и региональные программы цифровой экономики, что создаёт устойчивую цифровую среду [1], [10].

Среднеразвитые регионы — Хабаровский и Камчатский края, Амурская область — характеризуются фрагментарными достижениями. В этих субъектах реализуются отдельные проекты, развивается инфраструктура, но системный подход пока не выработан. Например, в Хабаровске создаются дата-центры и переводятся отдельные госуслуги в онлайн, однако уровень зрелости ещё далёк от лидеров. При этом наличие оптоволоконных сетей, мобильного интернета и региональных программ (например, «Цифровой регион») закладывает потенциал для дальнейшего роста.

Аутсайдеры — Чукотка и Еврейская автономная область — сталкиваются с объективными трудностями: удалённостью, низкой плотностью населения, дефицитом кадров и слабой экономикой. Эти факторы затрудняют масштабное внедрение цифровых решений и сдерживают рост зрелости. В результате организации в таких регионах испытывают сложности с доступом к технологиям и качественной аналитике, что напрямую влияет на стратегическую эффективность [7].

Различия в цифровой зрелости, безусловно, отражаются и на качестве управленческих решений. Там, где цифровизация развита, создаётся более благоприятная среда для стратегического планирования: данные доступны, процессы прозрачны, взаимодействие между ведомствами и бизнесом осуществляется в цифровом формате. В регионах с низкой зрелостью сохраняются традиционные барьеры — бумажный документооборот, фрагментарность данных, замедленные процессы принятия решений.

Важно отметить, что федеральные органы власти предпринимают шаги для устранения этих диспропорций. С 2022 года критерии цифровой зрелости стали гибко адаптироваться к стартовым условиям каждого субъекта, что позволяет устанавливать реалистичные ориентиры и повышать мотивацию регионов. Такой подход открывает возможности для выравнивания цифрового пространства страны и способствует распространению лучших практик цифровой трансформации на отстающие территории.

Влияние цифровой зрелости на решения организаций (кейсы Дальнего Востока)

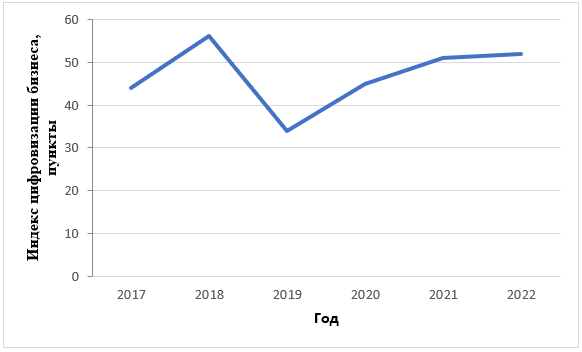

На уровне конкретных организаций цифровая зрелость находит своё проявление в реальных изменениях бизнес-процессов, управленческих практик и стратегических приоритетов. Практика дальневосточных предприятий показывает, что повышение зрелости способствует не только технологической модернизации, но и существенным трансформациям в подходах к принятию решений.

Промышленность и логистика. Одним из ярких примеров служит внедрение цифровых решений в транспортно-логистическом секторе. Ванинский морской торговый порт и Владивостокский порт модернизировали системы документооборота, реализовав принцип «единого окна» на основе алгоритмов искусственного интеллекта. Это позволило значительно сократить время обработки грузов, снизить количество ошибок и повысить прозрачность логистических цепочек. Как отмечают представители портового бизнеса, такие технологические изменения стали возможны именно благодаря осознанному стратегическому решению инвестировать в цифровые инструменты, базируясь на аналитике грузопотоков и прогнозах рыночной динамики. Аналогичный эффект показало предприятие «Ратимир» (Приморье), модернизировавшее производственную линию с помощью роботизированных систем. Это позволило не только увеличить объёмы выпуска, но и снизить себестоимость продукции, улучшив тем самым свои рыночные позиции [6].

Управление проектами и стройкой. Кейс Амурского газохимического комплекса демонстрирует, как цифровые инструменты могут быть встроены в процессы реализации капиталоёмких проектов. Использование электронных систем контроля и аналитики в режиме реального времени позволило управлять строительством более прозрачно и гибко, оперативно выявлять отклонения и перераспределять ресурсы. Внутренние логистические процессы также стали более предсказуемыми, что особенно важно при реализации проектов с высокой степенью сложности. Здесь цифровая зрелость проявляется в способности организации использовать данные как основу для оперативного и стратегического управления.

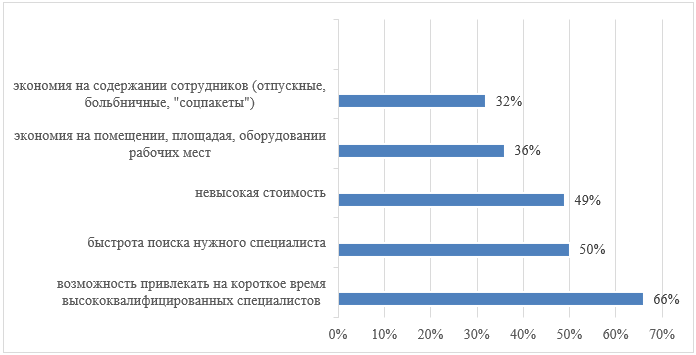

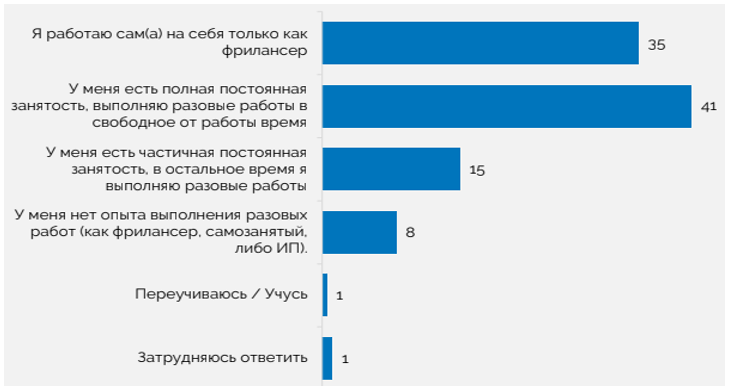

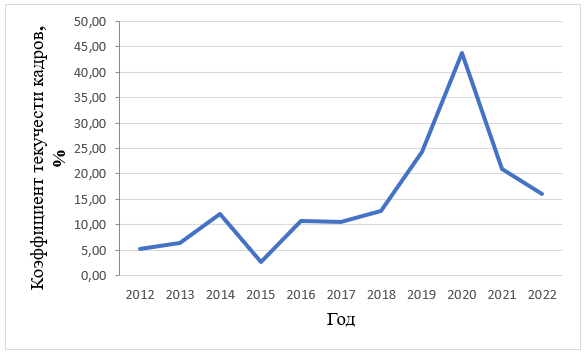

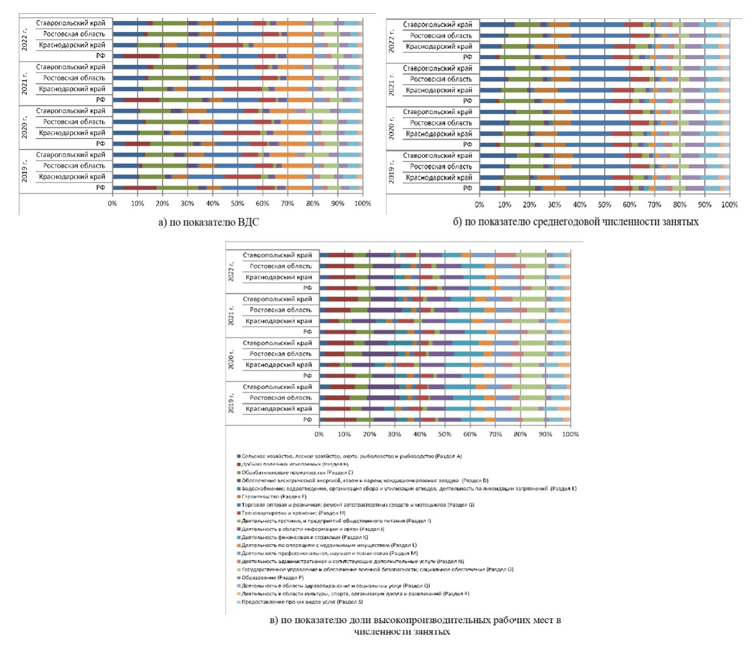

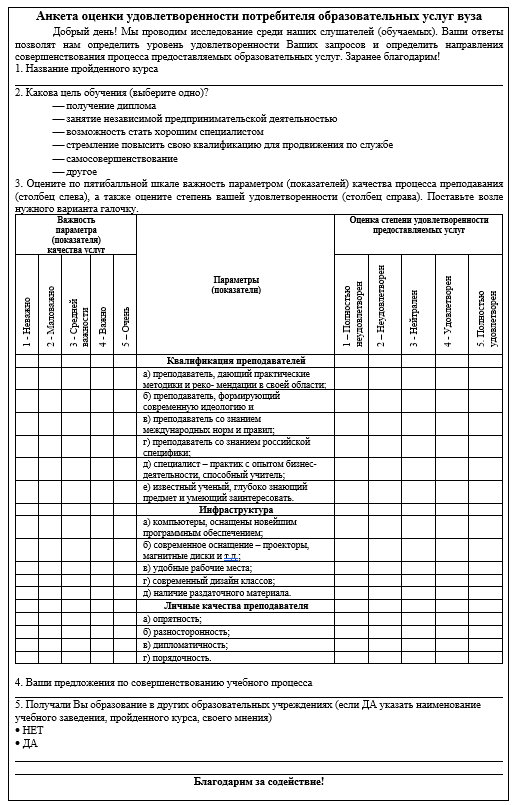

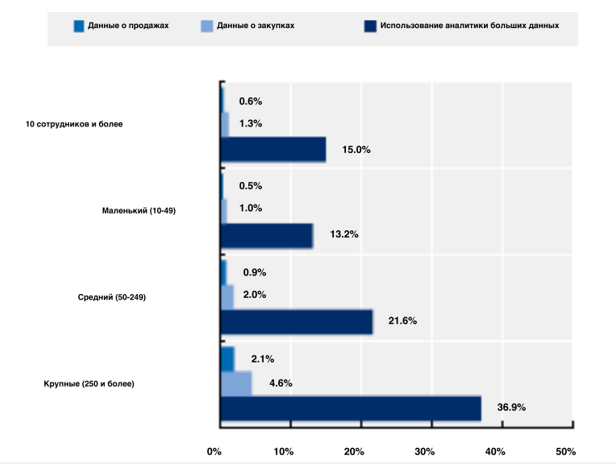

Человеческие ресурсы и организационная культура. Существенную роль в повышении цифровой зрелости играет и кадровая составляющая. В условиях Дальнего Востока, где ощущается дефицит квалифицированных специалистов, цифровые решения становятся не только средством автоматизации, но и инструментом компенсации нехватки персонала. При этом ключевым вызовом остаётся необходимость повышения цифровых компетенций работников. Опрос, проведённый клубом предпринимателей Дальнего Востока в 2023 году среди более 200 промышленных компаний Приморья, выявил как интерес к цифровизации, так и опасения, связанные с её внедрением [5].

Таблица 2. Отношение промышленных предприятий Приморского края к цифровизации (опрос 2023 г.)

| Показатель (отношение к цифровым технологиям) | Доля предприятий, % | Подробное описание |

| Заинтересованы во внедрении цифровых инструментов | 62% | Более половины опрошенных предприятий проявляют активный интерес к внедрению цифровых технологий и инструментов для повышения эффективности своей деятельности и конкурентоспособности. |

| Опасаются нарушений устоявшихся процессов при внедрении | 20% | Пятая часть компаний выражает опасения, что внедрение цифровых решений может привести к сбоям или изменению привычных рабочих процессов, что может вызвать сопротивление или временные трудности. |

| Доверяют российским ИТ-решениям и программному обеспечению | 74% | Значительное большинство предприятий положительно оценивают качество и надежность российских ИТ-решений и программного обеспечения, что способствует их более широкому использованию. |

| Опасаются нехватки квалифицированного персонала | 54% | Около половины компаний испытывают тревогу по поводу дефицита специалистов с необходимыми цифровыми компетенциями, что может замедлить или затруднить процесс цифровой трансформации. |

| Проводят обучение персонала, повышают цифровые навыки | 80% | Большинство предприятий активно инвестируют в обучение сотрудников, организуют тренинги и курсы повышения квалификации, чтобы адаптировать персонал к новым цифровым требованиям. |

Как видно из данных, цифровизация воспринимается предприятиями прежде всего как стратегический ресурс. Однако настороженность по поводу потенциальных сбоев в привычных процессах сохраняется. Это типичная ситуация для компаний с переходным уровнем зрелости. Поэтому важной задачей менеджмента становится управление изменениями (change management): подготовка персонала, поэтапное внедрение, объяснение выгод.

Отдельного внимания заслуживает показатель доверия к отечественным ИТ-решениям. В условиях внешних ограничений и политики импортозамещения ориентация на локальные цифровые продукты становится не только вынужденной мерой, но и стратегическим выбором. При этом 80% организаций уже инвестируют в повышение квалификации сотрудников, что указывает на осознание: цифровая зрелость начинается не с технологий, а с людей.

Обобщение эффекта. Приведённые примеры демонстрируют, что предприятия, достигшие более высокого уровня цифровой зрелости, получают конкретные преимущества: от сокращения затрат и времени до повышения точности прогнозов и устойчивости к внешним шокам. В условиях территориальной удалённости и сложной логистики это особенно актуально. Цифровые инструменты позволяют компаниям управлять удалёнными подразделениями, координировать проекты в реальном времени и принимать решения, основанные на достоверных данных. Таким образом, цифровая зрелость становится ключевым фактором стратегической устойчивости дальневосточных организаций.

Обсуждение

Результаты проведённого анализа подтверждают наличие устойчивой взаимосвязи между уровнем цифровой зрелости и эффективностью стратегического управления организациями. Особенно отчётливо эта зависимость прослеживается на примере субъектов Дальнего Востока, где разрыв в цифровом развитии между регионами проявляется не только в инфраструктурных показателях, но и в различиях управленческих подходов и бизнес-практик.

В лидирующих регионах, таких как Сахалин, Якутия и Приморский край, цифровая зрелость уже начала приносить ощутимые плоды — будь то ускорение управленческих процессов, рост прозрачности, расширение сервисов или более точное планирование. Опыт этих территорий демонстрирует, что цифровизация — не самоцель, а средство повышения управляемости и конкурентоспособности. При этом накопленные ими практики могут служить моделью для отстающих регионов.

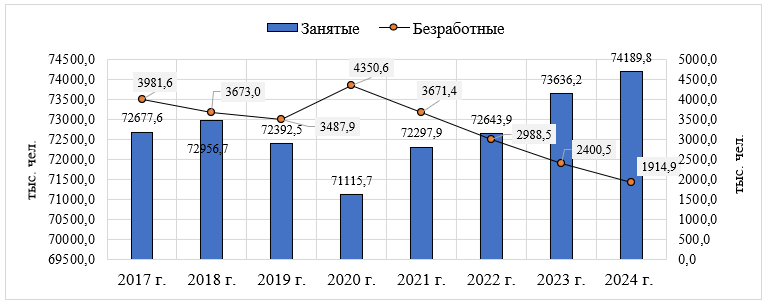

В то же время анализ показал, что барьеры на пути цифрового развития носят комплексный характер. Так, в регионах с низким уровнем зрелости первоочередной проблемой выступает не отсутствие желания, а ограниченные возможности: нехватка квалифицированных специалистов, инфраструктурные дефициты, слабая мотивация бизнеса. Несмотря на декларированные цели на федеральном уровне — например, довести количество занятых в цифровой экономике до 10,8 млн человек к 2030 году — регионы ДФО нуждаются в целевых кадровых программах. Это означает, что необходимы активные меры со стороны как власти, так и образовательных учреждений: развитие ИТ-направлений в вузах, создание привлекательных условий для молодых специалистов, формирование экосистем для стартапов и цифровых предпринимателей. Такие шаги уже предпринимаются — в Приморье открываются центры цифровых компетенций, а в Якутии реализуется проект «IT-столица» по привлечению и закреплению ИТ-кадров в регионе [8].

Наряду с кадровой проблемой сохраняется инфраструктурное неравенство. Хотя проекты по расширению цифровой сети в регионе реализуются, значительная часть малых населённых пунктов по-прежнему страдает от низкой скорости интернета или полного отсутствия подключения. Реализация проекта по установке 1400 базовых станций в ДФО до 2030 года — важный шаг, но он требует координации с другими программами: развитием энергоинфраструктуры, созданием центров обработки данных и облачных сервисов. Без этого ни бизнес, ни органы власти не смогут использовать потенциал цифровых решений в полной мере.

Отдельную роль играет методологическая поддержка. Не все организации обладают ресурсами и экспертизой для того, чтобы объективно оценить собственный уровень цифровой зрелости и выстроить план её повышения. Поэтому востребованы не только общие рекомендации, но и адаптированные под отраслевую и региональную специфику «дорожные карты». Например, для предприятий агропромышленного комплекса в северных территориях целесообразно включать в такие документы поэтапное внедрение агротехдронов, систем мониторинга микроклимата и автоматизированного учёта. Схожие подходы могут быть применимы и к логистике, горнодобывающей отрасли, ЖКХ.

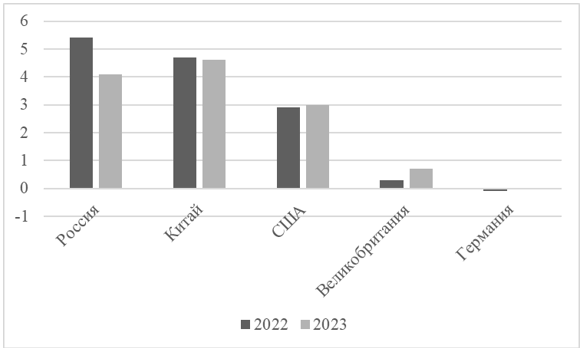

Нельзя обойти вниманием и внешние риски, в частности — санкционные ограничения, с которыми российские компании столкнулись в 2022–2023 годах. Эти меры привели к затруднениям в доступе к ряду зарубежных технологий, включая ИТ-оборудование и программное обеспечение. Для дальневосточных предприятий, традиционно ориентированных на внешнеэкономическое сотрудничество, это стало серьёзным вызовом. Однако в то же время санкции усилили фокус на технологическом суверенитете. В этом контексте особую важность приобретает использование российских разработок, а также партнёрство с дружественными странами — Китаем, странами Юго-Восточной Азии — в технологической сфере. Организации, выстраивающие стратегические ИТ-решения с опорой на доступные и независимые технологии, снижают уязвимость и закладывают фундамент для устойчивого развития [3].

Наконец, нельзя не отметить культурный сдвиг, происходящий в организациях под влиянием цифровизации. Управленческая культура, базирующаяся на опыте и интуиции, постепенно уступает место подходу, ориентированному на данные и доказательность. Молодые специалисты и руководители, обладающие цифровыми компетенциями, формируют новые стандарты принятия решений, основанные на аналитике и проактивной позиции. Однако поддержание этого тренда требует усилий со стороны топ-менеджмента: необходимо инвестировать в обучение, поощрять инициативу, создавать условия для развития цифровой среды внутри самой организации. Без этих шагов возможен внутренний цифровой разрыв, при котором технологии внедряются, но не интегрируются в управленческие процессы.

Таким образом, обсуждение подтверждает, что цифровая зрелость — это не просто показатель технической оснащённости. Это характеристика целостного развития: от инфраструктуры и кадров до культуры принятия решений. Повышение цифровой зрелости организаций Дальнего Востока может стать ключом к их устойчивому росту, адаптивности и стратегической эффективности в условиях быстро меняющегося мира.

Заключение

Цифровая зрелость организаций сегодня представляет собой не абстрактное понятие, а конкретный фактор, оказывающий прямое влияние на качество стратегического управления. В условиях стремительной цифровизации экономики и нарастающих внешних вызовов компании, достигшие высокого уровня зрелости, получают серьёзные преимущества. Это не только более точное планирование и оперативное принятие решений, но и способность адаптироваться к переменам, действовать на опережение и грамотно распределять ресурсы.

Проведённый анализ на примере регионов Дальнего Востока России выявил несколько ключевых выводов:

- Во-первых, уровень цифровой зрелости в пределах ДФО крайне неоднороден. Некоторые регионы демонстрируют устойчивый прогресс в цифровой трансформации, в то время как другие находятся на начальных стадиях этого пути. Эти различия имеют значимое влияние на качество управленческих и стратегических решений, как в органах власти, так и в бизнесе.

- Во-вторых, высокая цифровая зрелость организаций связана с ощутимыми улучшениями в их деятельности. Это касается производительности, прозрачности процессов, качества внутренней координации и скорости реагирования. Практика дальневосточных предприятий, успешно внедривших цифровые решения, подтверждает, что инвестиции в цифровизацию окупаются не только экономически, но и стратегически.

- В-третьих, человеческий фактор продолжает оставаться критическим условием успеха. Технологии сами по себе не обеспечивают зрелости: без обучения персонала, изменения подходов к управлению и формирования соответствующей организационной культуры цифровая трансформация остаётся поверхностной. Большинство предприятий осознают это и предпринимают шаги в направлении развития цифровых компетенций.

- Наконец, роль государства в обеспечении условий цифрового роста чрезвычайно велика. Поддержка на федеральном и региональном уровнях, нормативная ясность, развитие инфраструктуры и кадровой базы — всё это создаёт предпосылки для ускорения цифровой зрелости.

На основе полученных результатов сформулированы следующие практические рекомендации:

- Проводить регулярную диагностику цифровой зрелости. Использование структурированных моделей (например, матриц зрелости) поможет организациям осознанно оценивать свои сильные и слабые стороны. Эти данные должны становиться основой стратегических планов, включая ИТ-инвестирования, реорганизацию процессов и развитие персонала.

- Интегрировать аналитику в процесс принятия решений. Построение устойчивой data-driven культуры предполагает внедрение бизнес-аналитики, систем мониторинга и поддержки управленческих решений. Это требует как технологической, так и ментальной подготовки — от линейного персонала до руководства.

- Инвестировать в развитие цифровых компетенций. Образование сотрудников, внутренняя переподготовка, наставничество и сотрудничество с вузами должны стать постоянными элементами стратегии. Особый акцент следует делать на подготовке руководителей цифровых трансформаций и менеджеров среднего звена.

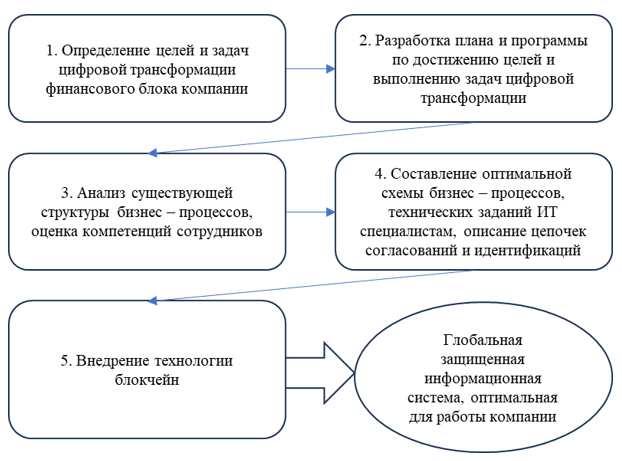

- Оптимизировать процессы под цифровую логику. Любое внедрение технологий должно сопровождаться переосмыслением бизнес-процессов. Методы реинжиниринга, agile-подходы, пилотные проекты — всё это должно быть встроено в стратегию изменений. Без пересмотра процедур новые инструменты не дадут должного эффекта.

- Развивать сотрудничество между бизнесом, государством и университетами. Региональные центры компетенций, ИТ-кластеры и цифровые акселераторы могут стать местом для обмена опытом и генерации решений, адаптированных к специфике Дальнего Востока. Такое взаимодействие ускорит распространение успешных кейсов и снизит барьеры для инноваций.

- Учитывать региональные особенности при внедрении цифровых решений. Географическая специфика, климатические условия, логистика и близость к азиатским рынкам должны учитываться при разработке цифровых стратегий. Выбор технологий должен быть прагматичным и опираться на потребности конкретных территорий и отраслей.

Реализация этих рекомендаций позволит организациям Дальнего Востока двигаться по пути устойчивого повышения цифровой зрелости. В долгосрочной перспективе это приведёт к повышению конкурентоспособности региона, более качественному стратегическому управлению и укреплению позиций в рамках национальной цифровой трансформации.

Библиографический список:

- Восток России 2.0: как регионы страны внедряют цифровые технологии [Электронный ресурс] // Национальные проекты РФ. – 07.09.2022. – Режим доступа: https://нацпроекты.рф/news/vostok-rossii-2-0-kak-regiony-strany-vnedryayut-tsifrovye-tekhnologii (дата обращения: 02.05.2025).

- Цифровая зрелость – определение термина [Электронный ресурс] // CFO Russia. – Режим доступа: https://www.cfo-russia.ru/issledovaniya/index.php?article=2213 (дата обращения: 02.05.2025).

- Сорока, Д. О., Горкальцев, В. С., Карлова, Т. В. Оценка уровня цифровой зрелости предприятия как один из важных факторов в цифровой трансформации // Автоматизация и моделирование в проектировании и управлении. – 2023. – № 3.

- Гилева, Т. А. Цифровая зрелость предприятия: методы оценки и управления // Вестник УГНТУ. Наука, образование, экономика. Серия: Экономика. – 2019. – № 1(27). – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/tsifrovaya-zrelost-predpriyatiya-metody-otsenki-i-upravleniya (дата обращения: 02.05.2025).

- Больше 60% предприятий Приморья заинтересованы в «оцифровке» [Электронный ресурс] // РБК Приморье. – 2023. – Режим доступа: https://prim.rbc.ru/prim/freenews/67105ae59a79472df8b21c20 (дата обращения: 01.05.2025).

- Промышленность Дальнего Востока в 2025 году: цифровизация, инвестиции и новые вызовы [Электронный ресурс] // Дальневосточное Обозрение. – 09.04.2025. – Режим доступа: https://dvobozrenie.ru/news/promyshlennost-dalnego-vostoka-v-2025-godu/ (дата обращения: 01.05.2025).

- В каких регионах высокий уровень «цифровой зрелости», а где — низкий? [Электронный ресурс] // Аргументы и факты. – 15.08.2021. – Режим доступа: https://aif.ru/society/web/v_kakih_regionah_vysokiy_uroven_cifrovoy_zrelosti_a_gde_nizkiy (дата обращения: 30.04.2025).

- Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.kremlin.ru/acts/bank/45726 (дата обращения: 02.05.2025).

- Deloitte Insights. Uncovering the connection between digital maturity and financial performance [Электронный ресурс]. – 2018. – Режим доступа: https://www2.deloitte.com/us/en/insights/topics/digital-transformation/digital-maturity-study.html (дата обращения: 02.05.2025).

- Минцифры России. Методика оценки цифровой зрелости субъектов РФ [Электронный ресурс]. – 2022. – Режим доступа: https://digital.gov.ru (дата обращения: 01.05.2025).

- Козлов, А. В., Беляев, А. Ю., Никитин, И. А. Индекс цифровой зрелости: методика и применение в управлении трансформацией // Менеджмент в России и за рубежом. – 2022. – № 2. – С. 59–67.

![Концептуальная модель организационно-экономического механизма достижения ЦУР в национальной агропродовольственной системе (модифицированная версия) [3]](https://sovman.ru/wp-content/uploads/2024/12/10816_03.png)