Проблемы в социальной сфере и экономический рост в Кыргызской республике

Problems of social and economic growth in the Kyrgyz Republic

Авторы

Аннотация

В статье авторами исследуется косвенное влияние неэкономических факторов роста на динамику объемов ВВП, в том числе показано влияние проблем социальной сферы на темпы экономического роста. Обосновано, что наличие проблем в социальной сфере негативно влияет на темпы экономической динамики страны, что обусловлено взамозависимостью ключевых экономических и неэкономических факторов роста. С одной стороны, уровень доходов населения влияет на платежеспособный спрос, повышение которого ведет к ускорению темпов экономического роста. С другой стороны, высокий уровень бедности и углубление неравенства доходов населения детерминируют политическую и социальную нестабильность в обществе, что негативно отражается на динамике экономического роста. Выявлено, что особенностью экономического роста в трансформационной экономике является отрицательное влияние уровня инфляции и безработицы на темпы экономической динамики, несмотря на то, что в большинстве западных моделей они не рассматриваются в качестве ограничивающих факторов роста.

Ключевые слова

проблемы социальной сферы, низкие доходы населения, углубление социальной дифференциации, высокий уровень бедности, ограничивающие факторы роста, порочный круг нестабильности, экономический рост, Кыргызская Республика.

Рекомендуемая ссылка

Бровко Наталья Анатольевна, Гусева Валентина Ивановна. Проблемы в социальной сфере и экономический рост в Кыргызской республике // Современные технологии управления. ISSN 2226-9339. — №4 (64). Номер статьи: 6405. Дата публикации: 03.04.2016. Режим доступа: https://sovman.ru/article/6405/

Authors

Abstract

In the article author explores the indirect influence of non-economic factors on the growth dynamics of the volume of GDP, including shows the effect of social problems on economic growth. It is proved that the existence of social problems have a negative impact on the pace of the economic dynamics of the country, due to the mutual dependence of key economic and non-economic factors of growth. On the one hand, the level of income of the population affects the purchasing power, which leads to the increase of the acceleration in economic growth. On the other hand, high levels of poverty and a deepening income inequality dictate political and social instability in society, which negatively affects the dynamics of economic growth. It was revealed that the feature of economic growth in the transitional economy is the negative impact of inflation and unemployment rates of economic dynamics, despite the fact that in most Western models, they are not considered as limiting growth factors.

Keywords

social problems, low incomes, deepening social differentiation, high levels of poverty, limiting growth factors, the vicious circle of instability, economic growth, Kyrgyz Republic.

Suggested citation

Brovko Natal'ja Anatol'evna, Guseva Valentina Ivanovna. Problems of social and economic growth in the Kyrgyz Republic // Modern Management Technology. ISSN 2226-9339. — №4 (64). Art. # 6405. Date issued: 03.04.2016. Available at: https://sovman.ru/article/6405/

Введение

Социальная сфера – важнейшая сфера национальной экономики каждой страны, поскольку в данной сфере находят подлинное воплощение интересы индивида, семьи и государства. Зарубежный опыт убедительно демонстрирует верность принципа, что ни одна страна мира при построении собственной государственности никогда еще не добивалась успехов, если не учитывала значимости социальной сферы.

Наличие проблем в социальной сфере негативно влияет и на темпы экономической динамики страны, что обусловлено взамозависимостью ключевых экономических и неэкономических факторов роста. С одной стороны, уровень доходов населения влияет на платежеспособный спрос, повышение которого ведет к ускорению темпов экономического роста. С другой стороны, высокий уровень бедности и углубление неравенства доходов населения детерминируют политическую и социальную нестабильность в обществе, что негативно отражается на динамике экономического роста [1].

Современное состояние социальной сферы в Кыргызстане

Современное состояние социальной сферы в Кыргызстане характеризует совокупность социально-экономических показателей, анализ которых, позволяет выявить не только острые социальные проблемы, но и факторы, ограничивающие экономический рост.

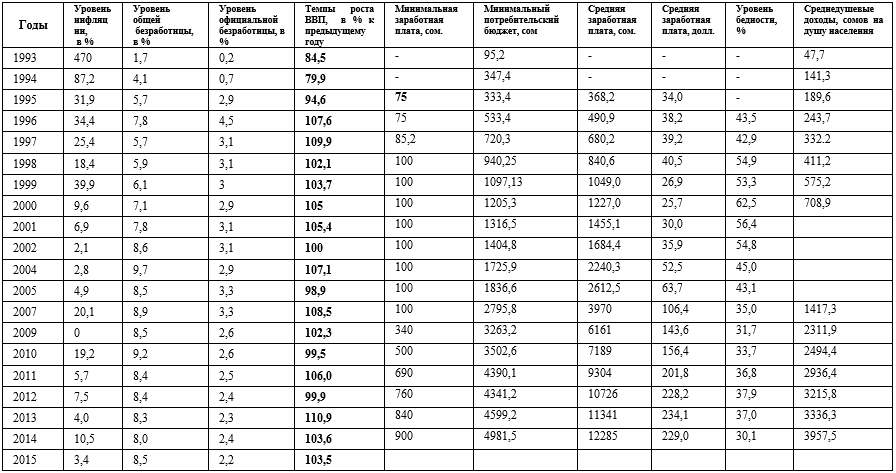

При этом следует отметить, что особенностью экономического роста в трансформационной экономике является тот факт, что такие социально-экономические показатели как уровень инфляции и безработицы, которые в большинстве моделей не рассматриваются в качестве ограничивающих факторов экономического роста, оказывают существенное отрицательное влиянии на темпы экономической динамики в переходной экономике. Это объясняется тем, что в большинстве высокоразвитых стран данные показатели несущественно отклоняются от нормы и оказывают небольшое влияние на экономический рост. Что касается динамики перечисленных выше социально-экономических показателей в Кыргызстане, то их отражают данные таблицы 1.

Таблица 1 – Динамика основных социально-экономических показателей в Кыргызской Республике [2].

Как свидетельствуют данные таблицы 1, такой социально-экономический показатель, как уровень инфляции оказывал существенное влияние на темпы экономической динамики в республике на начальных этапах трансформации. Так, с нарастанием инфляции объем ВВП в 1992 г. снизился на 13,9%, в 1993 г. – на 15,5%. В целях выхода из тяжелейшего экономического состояния, а также обеспечения денежно-финансовой стабилизации в мае 1993 г. была проведена денежная реформа, в результате которой была введена национальная валюта – сом. Эта политика сразу же стала давать положительные результаты: инфляция в 1994 г. снизилась до 87,2 %. И хотя сокращение объема ВВП в этом же году составило – 21,1% , но уже в 1995 г. уровень инфляции уменьшился до 31,9%, а объем производства снизился только на 5,4%. В целом, за период 1993-2004гг. уровень инфляции в республике уменьшился с 470% до 2,8%, а в 2005-2015гг. данный показатель варьировал от 0% (2009г.) до 19,2% (2010г.)

Величина минимальной заработной платы в 1995 г. была равна – 75 сом, что составляло 20,3% от средней заработной платы. В течение длительного времени (1998-2008гг.) величина минимальной заработной платы составляла – 100 сомов. И только в 2009г. было принято решение увеличить размер минимальной заработной платы в Кыргызской Республике. В 2010г. минимальная заработная плата была равна 500 сомов, в 2011г. – 690 сомов, в 2012 – 760 сомов, 2013г – 840 сомов, в 2014г. – 900 сомов.

Важнейшим социально-экономическим показателем является – величина минимального потребительского бюджета, размеры которого в идеале должны быть равны минимальной заработной плате. Однако в реалиях Кыргызстана величина минимального потребительского бюджета значительно превышает минимальную заработную плату, а на начальном этапе экономических реформ (1995- 1999гг.) МПБ был выше и средней заработной платы в республике. Так, в 1996г. минимальный потребительский бюджет – 533,4 сома, а средняя заработная плата – 490,9 сомов, в 1997г.– 720,3 и 680,2 сомов, в 1998г. – 940,2 и 840,6 сомов, а в 1999г. 1097,1 сомов и 1049,0 сомов, соответственно.

Безусловно, за исследуемый период (1995-2014гг.) величина средней заработной платы в Кыргызской Республике значительно увеличилась. Так, если в 1995г. средняя заработная плата составляла – 368,2 сомов, то в 2014г. – 12285 сомов, то есть увеличилась в 33,3 раза. В 2014г. величина средней заработной платы превысила величину прожиточного минимум в 2,4 два раза. Величина прожиточного минимума в 2014г. составила 4981,51 сома в среднем на душу населения в месяц и по сравнению с 2013г. повысилась на 8,3процента, а по отношению к 2010г. она увеличилась в 1,4 раза. Основную долю прожиточного минимума составила стоимость продуктовой корзины (3237,99сома)[3].

Что касается динамики среднедушевых денежных доходов населения, то за последние пять лет наблюдался заметный рост. Так, в 2010-2014гг. номинальные среднедушевые денежные доходы населения, по данным выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств, возросли в 1,6 раза. А среднедушевые денежные расходы населения республики в 2014г. составили 3249,1 сома в месяц и возросли по сравнению с 2010г. в 1,3 раза.

Однако необходимо констатировать, что реальные доходы населения, по-прежнему, остаются низкими. Отсюда: и высокий уровень бедности населения, и низкий платежеспособный спрос, что негативно влияет на экономический рост в республике.

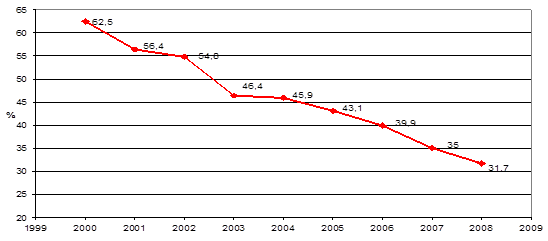

Рис. 1. График – Уровень бедности населения в Кыргызской Республике (2000-2008гг.), в %)[4, с.7]

Как показывают данные графика 1, уровень бедности за исследуемый период снизился. Так, если в 2000 г. уровень бедности составлял 62,5 % от общей численности населения Кыргызской Республики, то в 2008 г. – 31,7 %, а в 2010–34,5%. Но, как показывает мировой опыт, пороговое значение уровня бедности составляет 8–9 %. Этот показатель признан «естественным» уровнем бедности в промышленно развитых индустриальных странах [5, с.63].

Однако следует отметить, что в период с 2010г. по 2013г. снова уровень бедности повышается. Так, в 2010г. уровень бедности в Кыргызстане составлял – 33,7%, в 2011г. – 36,8%, в 2013г. – 37,0%. И только в 2014г. уровень бедности сокращается до 30,1%. При этом если доля крайне бедных в 2006 г. составляла 9,1%, то в 2007 г. – 6,6%, в 2008 г. – 6,1%, в 2009 г. – 3,1%, 2010г. – 5,3%, в 2011г. – 4,5%, в 2013г — 2,8%, а в 2014г. – 1,2%, соответственно [6].

Безусловно, бедность, как социально-экономическое явление, в той или иной степени, имеет место в каждой стране, однако бедность в республике имеет свои специфические черты, обусловленные экономическими, культурными, природно-климатическими, региональными, психологическими и другими факторами. В Кыргызстане при определении бедности в сельской местности исходят из наличия у человека земельного участка и поголовья скота, а так же возможности быть уважаемым членом общества, что, в свою очередь, зависит от должности, которую человек занимает. Такой подход к определению бедности строится на глубоких культурных ценностях кыргызского народа. Имеют место и специфические особенности бедности в Кыргызской Республике:

- большая часть бедного населения проживает в сельской местности, что обусловлено такими причинами, как низкая производительность труда в сельском хозяйстве, сезонный характер работы, неразвитость социальной инфраструктуры;

- наиболее подвержены риску бедности многодетные семьи;

- наиболее социально уязвимыми остаются жители высокогорных регионов;

- одной из основных причин бедности выступает незанятость населения.

При этом отметим, что уровень официальной безработицы варьирует от 2,6% до 4,5%(1996 г.). В 2011г. уровень официальной безработицы в Кыргызстане составлял – 2,6%, а общей – 9,2%, а в 2014г. 2,9 и 8,0% и в 2015г. – 2,2 и 8,5%, соответственно. То есть следует сделать вывод, что существует скрытая безработица.

Анализ современного состояния социальной сферы Кыргызстана будет неполным без исследования таких показателей, как децильный и квинтильный коэффициент, а также коэффициент Джини.

Важным социально-экономическим показателем является децильный коэффициент. Мировым опытом доказано, что если соотношение в доходах 10% наиболее обеспеченных и 10 % наименее обеспеченных групп превышает соотношение 10:1 (в наиболее развитых странах оно колеблется в отношении 8:1), это общество вступает в зону социальной нестабильности. В Кыргызской Республике этот показатель превышает допустимую норму в течение последних минимум десяти лет.

Таблица 2 – Динамика показателей социально-экономического неравенства доходов населения в Кыргызской Республике [7]

| Годы | Соотношение доходов 10% самых богатых и 10% самых бедных групп населения | Коэффициент Джини | Соотношение доходов 20% самых богатых и 20% самых бедных групп населения |

| 1985 | 2,1 | 0,236 | 3,1 |

| 1990 | 2,0 | 0,224 | 2,7 |

| 1995 | 9,9 | 0,376 | 6,9 |

| 1996 | 8,5 | 0,375 | 5,5 |

| 1997 | 10,7 | 0,453 | 8,2 |

| 1998 | 10,6 | 0,447 | 7,7 |

| 1999 | 9,1 | 0,443 | 6,9 |

| 2000 | 18,1 | 0,449 | 10,8 |

| 2001 | 17,8 | 0,441 | 9,9 |

| 2002 | 15,8 | 0,419 | 9,1 |

| 2003 | 14,3 | 0,407 | 8,5 |

| 2004 | 14,8 | 0,422 | 8,5 |

| 2005 | 17,5 | 0,433 | 8,9 |

| 2006 | 14,4 | 0,446 | 9,9 |

| 2007 | 16,1 | 0,442 | 8,9 |

| 2008 | 15,9 | 0,363 | 6,2 |

| 2009 | 14,2 | 0,371 | 6,2 |

| 2010 | 11,1 | 0,371 | 8,7 |

| 2011 | 12,1 | 0,382 | 7,3 |

| 2012 | 15,8 | 0,420 | 9,1 |

| 2013 | 21,4 | 0,456 | 11,5 |

| 2014 | 17,2 | 0,429 | 9,75 |

Как видно из таблицы 2, до 2000гг. наблюдается устойчивая тенденция повышения данных показателей. Так, показатель соотношения доходов 10% самых богатых и 10% самых бедных групп населения увеличился на 16 пунктов, квинтильный на 7,7 пункта, что свидетельствует о значительном углублении социальной дифференциации населения. Коэффициент Джини варьирует от 0,236 (1985г.) до 0,449 (2000г.), то есть почти в два раза увеличился разрыв между богатыми и бедными. Затем, начиная с 2001 по 2011гг. наблюдалось снижение данного показателя, а с 2012гг по 2014гг. снова – повышение.

Безусловно, в мире не было, нет, и не может быть стран, где все население живет богато. Имущественное расслоение населения характерно фактически для всех стран. Однако степень этого расслоения, амплитуда доходов различных групп населения не должна быть чрезмерной.

В период пика трансформационного спада (1991-1995 гг.) неравенство доходов населения республики значительно усилилось: больше половины относилось к категории бедных, а пятая часть проживала в крайней бедности.

В 1997 г. уже около 50 % населения жило за чертой бедности, а в 1999 в республике бедными оказались свыше 60 % населения. В 1997 г. уже около 50 % населения жило за чертой бедности, а в 1999 в республике бедными оказались свыше 60 % населения. В 1997 г. крайняя черта бедности (продовольственная корзина) составила 2439 сомов, а общая черта бедности – 4647 сомов на душу населения в год, а в 1999 эти обе черты составили, соответственно, 2595 и 4944 сомов (в год) [8, с.4]. Произошло дальнейшее углубление социальной дифференциации населения.

Таблица 3 –Дифференциация населения по уровню доходов (1985–2014 гг.), в % [9]

| 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2014 | |

| Денежные доходы, всего | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| I | 12.5 | 6,6 | 4,6 | 4,9 | 6,8 | 6,4 | 6,4 | 6,1 | 5,2 |

| II | 14,1 | 10,7 | 9,0 | 9,5 | 11,5 | 11 | 11 | 10,8 | 10,2 |

| III | 17,4 | 15,7 | 14,1 | 14,5 | 20,7 | 15,9 | 15,9 | 15,8 | 14,0 |

| IV | 22,4 | 22,5 | 22,3 | 22,3 | 23,1 | 23 | 23 | 22,7 | 19,9 |

| V | 33,6 | 44,5 | 50,0 | 48,8 | 42,3 | 43,8 | 43,7 | 44,6 | 50,7 |

| Соотношение доходов 20% самых богатых и 20% самых бедных групп населения | 2,7 | 6,7 | 10,8 | 9,9 | 6,2 | 6,8 | 6,8 | 7,3 |

9,75

|

В 2005 г., когда в Кыргызстане произошли известные мартовские события, реальные доходы I группы (наименьшие доходы) составляли 4,9% от всех доходов населения, во II группе – 9,5%, в III –14,5%, в IV группе остались без существенных изменений 22,3%, а в V группе – 48,8% от всех доходов, поступающих официально к населению республики. А, как известно, когда беднейшие 40% населения начинают все вместе получать 12–15% общей суммы доходов семей страны, то возможны социальные и политические потрясения.

Распределение общего объема денежных доходов в 2014г по 20 — процентным квинтильным группам населения складывается в пользу пятой группы (с наибольшими доходами), где сконцентрировано 51,0 процента всех денежных доходов населения, тогда как на долю первой 20-процентной группы населения (с наименьшими доходами) приходилось только 5,2 процента всех доходов.

Между тем, не надо забывать, что согласно закону В.Парето, социальная стабильность в обществе есть следствие высокого уровня благосостояния и отсутствия бедности[10]. При этом уровень бедности не должен превышать 10% от численности населения, а в республике он в 2011г. составлял – 36,8%, в 2013г. – 37,5, а в 2014г. – 30,6%.

Результаты анализа социально- экономических показателей

Таким образом, анализ динамики основных социально- экономических показателей в Кыргызстане позволил выявить множество социальных проблем, в том числе:

- низкие доходы населения;

- высокий уровень бедности населения;

- углубление социальной дифференциации и поляризации.

Негативные явления и проблемы в социальной сфере, с одной стороны, косвенно влияют на динамику темпов экономического роста, с другой стороны, данные проблемы являются главной причиной перманентной политической нестабильности в Кыргызстане.

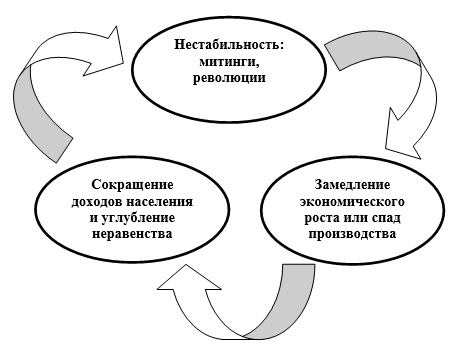

В свою очередь, политическая нестабильность превратилась в самый серьезный ограничитель экономического роста, так как Кыргызстан попал в порочный круг «нестабильности», который схематично представлен на рис.2.

Рис. 2 – Порочный круг нестабильности [11].

Механизм действия порочного круга «нестабильности»:

- Спад производства в экономике, замедление темпов экономического роста ведет к сокращению доходов, углублению неравенства и бедности основной массы населения.

- В свою очередь, бедность и углубление социально-экономического неравенства провоцирует нестабильность: митинги, революции, мародерство.

- Политическая нестабильность ведет к дальнейшему замедлению темпов экономического роста, сокращению объемов ВВП и реальному материальному ущербу для республики.

Так, в 2005 г. материальный ущерб составлял 20 млн. долл., то есть 3,9% % к ВВП. И если к 2004 г. индекс физического объема ВВП достиг 80,2% по сравнения с уровнем 1990 г., то в 2005 г. имеет место сокращение физического объема ВВП по сравнению с уровнем 1990 г. При этом в 2005 году темпы прироста ВВП по сравнению с предыдущим годом сократились и составили 98,9%.

В 2010 г. материальный ущерб составил 70 млн. долларов, а материальный ущерб от ухудшения инвестиционного климата и недополученной прибыли превышает эту цифру в десятки раз.

В 2009 г. физический объем ВВП по сравнению с 1990 г. составил 100% и были большие надежды, что в 2010 г. экономика республики превысит уровень производства 1990 г. Но новая революция в 2010 г. не позволила осуществиться этим надеждам.

То есть, на динамику объемов ВВП в Кыргызской Республике оказывают значительное влияние проблемы в социальной сфере и политическая нестабильность, что находит отражение в цифрах конкретных экономических потерь и снижении темпов экономического роста.

Читайте также

Библиографический список

- Кумскова Н.Х., Гусева В.И. Экономический рост в трансформационной экономике. /Бишкек: издательство Кыргызско-Российского славянского университета, 2012.

- Составлено авторами по данным сборника Национального статистического комитета «Кыргызстан в цифрах». (1996-2015гг.)

- По данным сборника Национального статистического комитета «Кыргызстан в цифрах». (1996-2015гг.)

- Составлено авторами по данным сборника Национальный статистический комитет Кыргызской Республики. Уровень жизни населения Кыргызской Республики 2004–2008. Бишкек 2009.

- Концепция экономической безопасности Российской Федерации. Основные положения. Экономическая академия при Минэкономики РФ. М.:1994.

- По данным Национального статистического комитета Кыргызской Республики. Уровень жизни населения Кыргызской Республики 2010-2014. Бишкек, 2015

- Составлено авторами по данным сборника Национального статистического комитета «Уровень жизни населения Кыргызской Республики 2010-2014гг». Бишкек 2015.

- Бедность в Кыргызстане. Бишкек. Национальный статистический комитет КР. 15–16 февраля 2000 г. Семинар по Сокращению бедности и социальной защите.

- Рассчитано авторами по данным статистического сборника Уровень жизни населения КР. Бишкек. Нацстатком. 1996–2015гг.

- Арон Р. Вильфредо Парето. Этапы развития социологической мысли. М.: Прогресс-Политика, 1992

References

- Kumskova N.H., Guseva V.I. Economic growth in the transformational economy [Jekonomicheskij rost v transformacionnoj jekonomike]. Bishkek. Publishing the Kyrgyz-Russian Slavic University, 2012.

- Compiled by the authors according to the collection of the National Statistics Committee Kyrgyzstan in Figures [Sostavleno avtorami po dannym sbornika Nacional’nogo statisticheskogo komiteta Kyrgyzstan v cifrah]. (1996-2015gg.)

- According to the National Statistical Committee of the collection Kyrgyzstan in Figures [Po dannym sbornika Nacional’nogo statisticheskogo komiteta Kyrgyzstan v cifrah]. (1996-2015gg.)

- Compiled by the authors according to the collection of the National Statistical Committee of the Kyrgyz Republic. The standard of living of the population of the Kyrgyz Republic 2004-2008 [Sostavleno avtorami po dannym sbornika Nacional’nyj statisticheskij komitet Kyrgyzskoj Respubliki. Uroven’ zhizni naselenija Kyrgyzskoj Respubliki 2004–2008]. Bishkek 2009.

- Russian Federation Economic Security Concept. The main provisions. Economic [Koncepcija jekonomicheskoj bezopasnosti Rossijskoj Federacii. Osnovnye polozhenija]. Academy under the Ministry of Economy of the Russian Federation. M. 1994.

- According to the National Statistical Committee of the Kyrgyz Republic. The standard of living of the population of the Kyrgyz Republic for 2010-2014 [Po dannym Nacional’nogo statisticheskogo komiteta Kyrgyzskoj Respubliki. Uroven’ zhizni naselenija Kyrgyzskoj Respubliki 2010-2014]. Bishkek 2015

- The standard of living of the population of the Kyrgyz Republic 2010-2014 compiled by the authors according to the collection of the National Statistics Committee [Sostavleno avtorami po dannym sbornika Nacional’nogo statisticheskogo komiteta Uroven’ zhizni naselenija Kyrgyzskoj Respubliki 2010-2014gg]. Bishkek 2015.

- Poverty in Kyrgyzstan. Bishkek. The National Statistics Committee. 15-16 February 2000 on poverty reduction and social protection seminar [Bednost’ v Kyrgyzstane. Bishkek. Nacional’nyj statisticheskij komitet KR. 15–16 fevralja 2000 g. Seminar po Sokrashheniju bednosti i social’noj zashhite].

- Calculated by the authors according to the Statistical Abstract The standard of living of the population of the Kyrgyz Republic [Rasschitano avtorami po dannym statisticheskogo sbornika Uroven’ zhizni naselenija KR]. Bishkek. NSC. 1996-2015gg.

- Aaron R., Vilfredo Pareto. Stages of development of sociological thought [Jetapy razvitija sociologicheskoj mysli]. M . Progress Policy 1992