Субъектно-содержательные условия реализации модели подготовки будущих педагогов к автоматизации процессов в сетевых проектных кластерах

Subject-substantive conditions of realization of model of training of future teachers to the automation of processes in network design clusters

Авторы

Аннотация

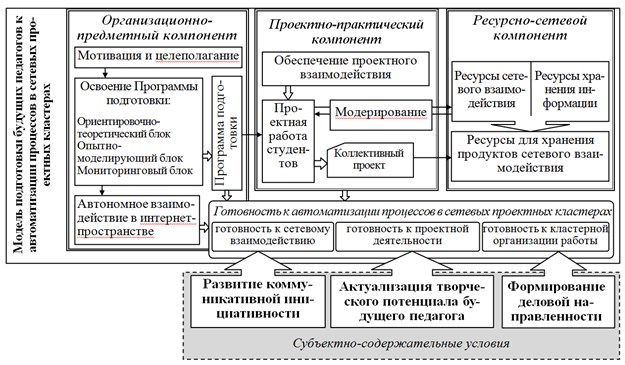

В статье рассмотрена группа субъектно-содержательных условий реализации модели подготовки будущих педагогов к автоматизации процессов в сетевых проектных кластерах, построенной на основе системно-деятельностного и процессно-кластерного подходов, включающая ресурсно-сетевой, организационно-предметный и проектно-практический компоненты, предусматривающей выполнение проектов со свободной тематикой, проектов по сетевому взаимодействию, автоматизации процессов и комплексных проектов.

Ключевые слова

подготовка будущих педагогов, сетевые проектные кластеры, сетевое взаимодействие, проектная деятельность, кластерная организация работы, коммуникативная инициативность, творческий потенциал, деловая направленность

Рекомендуемая ссылка

Татьянина Елена Павловна. Субъектно-содержательные условия реализации модели подготовки будущих педагогов к автоматизации процессов в сетевых проектных кластерах // Современные технологии управления. ISSN 2226-9339. — №2 (74). Номер статьи: 7407. Дата публикации: 28.02.2017. Режим доступа: https://sovman.ru/article/7407/

Authors

Abstract

The article deals with the group of subject-substantive conditions of realization of model of training of future teachers to the automation of processes in network design clusters built on the basis of system-activity and process-cluster approaches, including a resource network, organizational and substantive design and practical components, providing the implementation of the projects free topics, projects on networking, automation of business processes and complex projects.

Keywords

training of future teachers, network design clusters, networking, project activity, cluster organization of work, communicative initiative, creativity, business focus

Suggested citation

Tat'janina Elena Pavlovna. Subject-substantive conditions of realization of model of training of future teachers to the automation of processes in network design clusters // Modern Management Technology. ISSN 2226-9339. — №2 (74). Art. # 7407. Date issued: 28.02.2017. Available at: https://sovman.ru/article/7407/

Введение

Выделение субъектно-содержательной группы условий, обеспечивающих функционирование и развитие модели подготовки будущих педагогов к автоматизации процессов в сетевых проектных кластерах, направлено на решение проблем, возникающих при осуществлении целостного педагогического процесса. Субъективно-содержательные условия, оказывающие воздействие на личность студента в соответствии с основными аспектами подготовки будущих педагогов, включает в себя: развитие коммуникативной инициативности, актуализацию творческого потенциала будущего педагога, формирование его деловой направленности (рисунок 1).

Рисунок 1. — Влияние субъектно-содержательной группы условий на модель подготовки будущих педагогов к автоматизации процессов в сетевых проектных кластерах

Развитие коммуникативной инициативности

Развитие коммуникативной инициативности оказывает положительное влияние на модель подготовки будущих педагогов к автоматизации процессов в сетевых проектных кластерах за счет усиления готовности студентов к осуществлению сетевого взаимодействия.

Исследованию инициативности как одного из волевых качеств личности посвящены работы М.С. Веслополовой, В.А. Кравец, Ю.В. Кузнецовой, Т.Н. Маликовой и др. Проблема инициативности у студентов разрабатывалась О.В. Ненароковой, И.С. Поповой, О.В. Холодяевой и др.

Опираясь на точку зрения И.С. Поповой, которая под инициативностью понимает «интегративное качество личности, которое выражается во внутренней готовности субъекта к преобразующей деятельности и внешне проявляется в реализации инициатив», представляющих собой «нестимулированные извне проявления активности, связанные с выдвижением и самостоятельной реализацией субъективно новых идей или форм деятельности» [5, с. 11], мы будем трактовать коммуникативную инициативность как инициативность в коммуникативном взаимодействии, как личностное качество, проявляющееся в готовности к общению, использованию и трансляции в лидерской позиции субъективно новых форм деятельности и взаимодействия.

К основным преимуществам коммуникативно инициативной личности следует отнести стремление и возможности достижения запланированной цели, достижение успехов в жизни и профессиональной деятельности, способность занять лидерские позиции и вдохновить других людей собственными идеями, смелость, ответственность, находчивость и воля к победе, волевая активность и энергия самовыражения.

Коммуникативная инициативность проявляется, прежде всего, в самостоятельном обращении к другому субъекту с целью вызвать его к общению, получить необходимую информацию, изменить форматы коммуникативных отношений и др. Как продукт деятельности коммуникативно инициативной личности инициатива должна быть уместной, т.е. соответствующей решаемым задачам, должностным обязанностям, особенностям участников коммуникации и т.д., согласованной с заинтересованным окружением (руководством, коллегами, партнерами и т.д.), аргументированной, т.е. понятной для участников ее воплощения, что предусматривает их мотивацию, презентацию преимуществ и т.д.

Отметим, что рассматриваемое педагогическое условие напрямую связано с самовоспитанием личности будущего педагога, его постоянной работой над собой и обусловлено сознательным стремлением личности стать неформальным лидером не только в области своей профессиональной деятельности, но и в сетевом взаимодействии. Статистика показывает, что существуют люди, одаренные от природы в области общения, но их не так много, в то время как для педагога коммуникативная инициативность является обязательным и профессионально значимым качеством, а, значит, оно должно быть полноценно сформировано при непосредственном участии самой личности.

Выполненное нами исследование показало, что коммуникативная инициативность будущего педагога, с одной стороны, обладает потенциалом к развитию и предусматривает временные затраты, а с другой, не может быть продуктивной без сформированности у студентов представлений о предмете общения. Поэтому обеспечение данного условия при осуществлении подготовки будущих педагогов к автоматизации процессов в сетевых проектных кластерах должно носить пронизывающий характер и предусматривать как общее воздействие на развитие инициативности студента, так и на развитие его инициативности в сетевой коммуникации, детерминированной пониманием специфики такого вида общения, его возможностей для проявления инициативы и решения проектной задачи, путей и средств оптимизации коммуникативного взаимодействия.

Говоря о структуре коммуникативной инициативности, задающей магистральные направления ее развития, будем иметь в виду следующие ее компоненты: мировоззренческий (знания о предмете коммуникативного взаимодействия, потребностях и возможностях решения проблемы, а также собственных способностях реализации соответствующих инициатив), мотивационно-ценностный (совокупность устойчивой потребности и сформированной позиции в проявлении инициативы в коммуникативном взаимодействии), поведенческий (созидательная активность в продуктивном преобразовании коммуникативной ситуации), эмоционально-субъектный (эмоциональные проявления личности, базирующиеся на совокупности личностных качеств – смелость, целеустремленность, коммуникабельность, эмоциональная отзывчивость, ответственность, уверенность в себе и др.).

Принимая во внимание позицию Т.С. Борисовой, которая, как и мы, признает возможность развития у личности инициативности и говорит о ней как о «выработанном в процессе специальных упражнений умении ставить перед собой новые задачи и осуществлять их» [2, с. 133], считаем, что для осуществления данного процесса должна быть создана система соответствующих приемов, направленных, по сути, на приучение студентов к проявлению коммуникативной инициативы в любых жизненных и профессиональных ситуациях. Это может реализовываться через постановку будущего педагога в такие учебные условия, при которых он, выполняя те или иные упражнения, вынужден проявлять творчество, самостоятельность суждений, осознанно инициировать продуктивные изменения с целью достижения цели.

В ходе анализа научной литературы [2; 4; 5] мы выделили такие приемы, следование которым обеспечивает развитие коммуникативной инициативности у студентов, что составляет практический аппарат реализации данного педагогического условия. К ним мы отнесли:

- планирование и оценка последствий инициируемых действий;

- четкая формулировка инициативных предложений, понятных для других участников коммуникативного взаимодействия;

- упражнения в аргументировании своих идей, ведении дискуссий;

- развитие волевых качеств (целеустремленность, ответственность, дисциплинированность, решительность и др.);

- проявление инициативы в повседневных делах, формируя устойчивую привычку к ней в любой жизненной ситуации;

- абстрагирование от критики и негативных оценок.

Актуализация творческого потенциала будущего педагога

Актуализация творческого потенциала будущего педагога положительно влияет на модель за счет повышения готовности студентов к осуществлению проектной деятельности.

Творческий потенциал личности как научно-педагогический феномен изучался З.Ф. Байгильдиной, Н.А. Гердт, А.А. Листопадом, О.В. Сырцовой и др., а процесс актуализации определенных характеристик личности – П.А. Кисляковым, В.И. Маркеловым, В.В. Тертычной, С.Г. Чухиным и др.

З.Ф. Байгильдина трактует творческий потенциал личности как «качество, характеризующее возможность субъекта при наличии социального заказа или жизненно важной силы реализовать свои задатки и способности, создавая в различных видах деятельности новые элементы материального мира и духовной культуры» [1, с. 696]. Анализ данных, изложенных в исследованиях современных авторов (Н.А. Гердт, А.В. Гришин, А.А. Деркач, Е.В. Зеленина, В.К. Сафонова и др.), позволил нам выделить ключевые характеристики данного феномена. Творческий потенциал:

- представляет собой систему личностных, свободно возобновляемых ресурсов, обеспечивающих достижение цели;

- определяется активностью личности, ее способностями, интересами, потребностями;

- обусловливает результативность творческой деятельности;

- имеет в своей структуре деятельностный и субъектно-эмоциональный компоненты, первый из которых объединяет имеющиеся у личности знания, умения, опыт, необходимые для выполнения действий, а второй – личностные характеристики, привлекаемые для достижения цели (креативность, волевые качества, ценностные ориентации, мотивы, потребности, способности и др.) и совокупность эмоциональных реакций, переживаемых личностью.

Под актуализацией современные ученые понимают «приведение потенциального (латентного) состояния субъекта в состояние деятельности (активности)» [6, с. 40]. По сути, данный термин означает привлечение субъектом имеющихся у него невостребованных личностных образований для решения поставленных в настоящий момент задач.

Учитывая вышеизложенное, мы в нашем исследовании актуализацию творческого потенциала будущего педагога будем трактовать как целенаправленное взаимодействие субъектов образовательного процесса, обеспечивающее перевод из потенциального состояния в активное потребности, способности и готовности будущего педагога к творческой самореализации. При этом актуализация творческого потенциала выполняет, по нашему мнению, функции мотивации, самореализации, рефлексии, а также функцию развития. Именно последняя задает роль актуализации для личности: она позволяет не просто восстановить, привлечь имеющийся у субъекта потенциал, но и обогатить его тем новым опытом, который получен при решении текущей задачи.

В процессе актуализации личностных характеристик отечественные ученые (Н.А. Гердт, Е.В. Зеленина, О.Л. Никольская и др.) предлагают опираться на принципы: ценностной значимости личности и взаимодействия с ней на основе личностно-ориентированного подхода; рефлексивного взаимодействия; профессионально-практической направленности; открытости новому опыту и др.

Для актуализации творческого потенциала будущего педагога необходима такая организация деятельности, при которой он непрерывно осуществляет рефлексию своего опыта и личностных возможностей, отказывается от стереотипов в действиях, генерирует, осваивает и апробирует новые способы решения учебной проблемы, а актуализированный потенциал проявляется в творческой позиции будущего педагога, его стремлении к активной деятельности.

Анализ современных научных исследований (Е.Ю. Липилина, О.Л. Никольская, Г.А. Федотова, М.А. Шопина и др.) и наш опыт экспериментальной реализации данного условия, показал что актуализация творческого потенциала будущего педагога в процессе подготовки к автоматизации процессов в сетевых проектных кластерах продуктивна через:

- создание в вузе особой творческой среды, предусматривающей профессионально ориентированное взаимодействие и коммуникацию;

- погружение будущего педагога в самостоятельную деятельность;

- создание условий, необходимых для творческой самореализации студента;

- мотивацию проектной деятельности;

- обращение к личному и чужому опыту творческого решения задач;

- помощь в осознании форм и способов самореализации;

- формирование ценностного отношения к результату деятельности (его эстетичности, продуктивности, оригинальности, функциональности и др.).

Данный процесс предусматривает использование тренингов, упражнений игрового и квазипрофессионального характера, обмен опытом, наблюдение, общение и взаимодействие и др.

Формирование деловой направленности будущего педагога

Формирование деловой направленности усиливает положительное влияние на модель за счет улучшения готовности студентов к кластерной организации работы. Проблема направленности личности исследовалась как классиками отечественной психологии (А.Г. Асмолов, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн и др.), так и современными педагогами (Г.А. Виноградова, Т.А. Горшкова, Л.И. Кунц, Н.П. Никандрова, Н.Л. Сунгурова, И.П. Шахова и др.). Деловая направленность как значимое личностное качество изучалась Т.А. Ботвич, О.Г. Груздевой, Е.В. Хейстонен и др.

В самом обобщенном виде направленностью личности называют совокупность стабильно характеризующих ее побуждений к деятельности (мотивов, потребностей, интересов, идеалов, установок и др.). Значение направленности личности проявляется в ориентации активности субъекта, ценностной детерминации деятельности, что определяет его поведение и статус в обществе. Такое смысловое наполнение направленности как личностного образования хорошо согласуется с задачами кластерной организации проектной деятельности и может быть использована для повышения ее эффективности.

К основным характеристикам направленности личности отечественные ученые (А.И. Донцов, Б.Ф. Ломов, А.Г. Маклаков, Д.И. Фельдштейн, И.Г. Шупейко и др.) относят следующее. Направленность личности:

- является ее системообразующим свойством;

- носит предметный характер;

- с одной стороны, определяется другими личностными качествами, а с другой – оказывает детерминирующее влияние на их развитие;

- не обусловливается врожденными задатками, а является продуктом социального взаимодействия;

- образуется в процессе воспитания;

- проявляет морально-нравственные установки личности;

- определяет ее активность – поступки и поведение;

- проявляется в следующих формах: влечение, желание, стремление, интерес, склонность, идеал, мировоззрение, убеждения.

Мы в нашем исследовании под деловой направленностью будем понимать вид направленности личности, проявляющейся в ее побуждении к организации делового взаимодействия и включенности в него в качестве активного субъекта. В ситуации кластерного взаимодействия сформированность у будущего педагога деловой направленности выводит на первый план ценности совместной деятельности и общего результата, коллективной ответственности за него, персональной полезности каждого субъекта, что обусловливается проявлением таких личностных качеств как целеустремленность, выдержка, обязательность, требовательность, активность и др.

Формирование устойчивой деловой направленности у студента, как справедливо отмечают современные исследователи, «представляет собой непрерывный процесс согласования требований перспективы посредством деятельности, обратной связи» [3, с. 96]. Для будущего педагога формирование деловой направленности в содержательном плане связано, прежде всего, с осознанием и принятием ценностей осваиваемой профессии, ее коллективного характера и потребности продуктивного взаимодействия в ней.

Кроме того, к ключевым особенностям реализации данного условия следует отнести необходимость организации и педагогического сопровождения самовоспитания личности, а также четкого выстраивания системы поощрений, без которой невозможно получить эмоционально-положительное закрепление компонентов деловой направленности.

Поэтому реализация данного условия должна предусматривать последовательную ориентацию личности на профессионально-деловое взаимодействие, формирование стремления к нему и активное участие в достижении общей цели. Для этого продуктивными, на наш взгляд, являются два основных направления:

- влияние на сознание студента с целью разъяснения значимости делового взаимодействия, убеждения в необходимости субъектной роли педагога, представлении профессиональных возможностей и перспектив, обсуждения, обращения к опыту и т.д.;

- организация деятельности, в которой деловое взаимодействие позволяет студенту максимально полно проявить способности, самореализоваться, а успешное выполнение конкретных поручений с принятой на себя ответственностью за их результаты позволяет усилить интерес к профессиональному взаимодействию вообще и к кластерному, в частности, проявить управленческие способности, расширив при этом опыт координации работы коллектива, повысить самооценку, запустить естественные стимулы самовоспитания и самосовершенствования.

Выводы

Исследование показало, что данное условие может быть обеспечено через беседы, диспуты, личные примеры, упражнения, проектную деятельность, рефлексию, делегирование полномочий, взаимообучение студентов, само- и взаимооценку и др.

В итоге проведенного анализа и полученного практического опыта, представленный комплекс субъектно-содержательных педагогических условий оказывает положительное влияние на функционирование модели подготовки будущих педагогов к автоматизации процессов в сетевых проектных кластерах через усиление воздействия на личность студента в соответствии с основными аспектами подготовки: сетевого взаимодействия, проектной деятельности и кластерной организации работы.

Читайте также

Библиографический список

- Байгильдина З.Ф. Творческий потенциал личности // Вестник Башкирского университета. – 2008. – Т.13. – № 3. – С. 693-696.

- Борисова Т.С. Активность и инициативность как основа формирования социальной ответственности учащейся молодежи // Вестник Томского государственного педагогического университета. – 2011. – № 1. – С. 131-136.

- Донцов А.И. Профессиональная направленность личности как компонент социального становления человека / А.И. Донцов, Д.А. Донцов, М.В. Донцова // Образовательные технологии. – 2011. – № 4. – С. 93-103.

- Кузнецова Ю.В. Инициативность как межпредметный феномен: обзор исследований // Социально-экономические преобразования и проблемы: сб. науч. тр. – Нижний Новгород: ООО «Научно-исследовательский социологический центр», 2015. – С. 53-63.

- Попова И.С. Развитие инициативности студентов в условиях неформального образования в некоммерческой организации: дис. … канд. пед. наук. – Челябинск, 2011. – 171 с.

- Яковлева Н.О. Теоретико-методологические основания проблемы актуализации творческого потенциала школьника: коллективная монография / Н.О. Яковлева, Е.В. Яковлев, Н.В. Уварина [и др.]; под ред. Н.О. Яковлевой. – Челябинск: Изд-во ЧГПУ, 2013. – 188 с. (500 экз.)

References

- Bajgil’dina Z.F. Creative potential of personality [Tvorcheskij potencial lichnosti] // Bulletin of the Bashkir University. – 2008. – Vol. 13. – No. 3. – S. 693-696.

- Borisova T.S. Activity and initiative as the basis of formation of social responsibility of students [Aktivnost’ i iniciativnost’ kak osnova formirovanija social’noj otvetstvennosti uchashhejsja molodezhi] // Bulletin of the Tomsk state pedagogical University. – 2011. – No. 1. – P. 131-136.

- Doncov A.I. Vocational orientation of the personality as a component of social formation [Professional’naja napravlennost’ lichnosti kak komponent social’nogo stanovlenija cheloveka] / A.I. Doncov, D.A. Doncov, M.V. Doncova // Educational technology. – 2011. – No. 4. – S. 93-103.

- Kuznecova Ju.V. Initiative as interdisciplinary phenomenon: a review of research [Iniciativnost’ kak mezhpredmetnyj fenomen: obzor issledovanij] // the Socio-economic transformation and problems: collection of scientific works. Tr. – Nizhny Novgorod: “sociological research center”, 2015. – S. 53-63.

- Popova I.S. Development of initiative of students in the non-formal education, non-profit organization [Razvitie iniciativnosti studentov v uslovijah neformal’nogo obrazovanija v nekommercheskoj organizacii]: dis. kand. PED. Sciences. – Chelyabinsk, 2011. – 171 p.

- Jakovleva N.O. Theoretical and methodological foundations of the problem of actualization of creative potential of student: collective monograph [Teoretiko-metodologicheskie osnovanija problemy aktualizacii tvorcheskogo potenciala shkol’nika: kollektivnaja monografija]/ N.O. Jakovleva, E.V. Jakovlev, N.V. Uvarina [et al.]; ed. N.O. Jakovleva. – Chelyabinsk: publishing house of Chelyabinsk state pedagogical University, 2013. – 188 p. (500 copies)