Обзор зарубежных исследований в области формирования кластеров и оценки эффектов для предприятий – участников

Review of international research in the area of cluster formation and evaluation of effects for the participating enterprises

Авторы

Аннотация

Целью работы является обобщение информации о применяющихся в мировой научной практике методах оценки роли факта присутствия в кластере для предприятия. Авторами выделены две основных теории формирования кластеров, описывающие различные механизмы, по которым предприятия, государственные и бизнес-структуры, а также представители науки объединяются в производственный кластер. В статье приводятся типология и основные признаки кластеров. Выполнен обзор зарубежных исследований в области оценки эффектов для предприятий – участников кластеров.

Ключевые слова

кластер, территориальные кластеры, теория М. Портера, инновационные кластеры, кластеризация

Финансирование

Статья подготовлена при поддержке РФФИ. Грант 20 16-06-00566\16

Рекомендуемая ссылка

No items found. Обзор зарубежных исследований в области формирования кластеров и оценки эффектов для предприятий – участников // Современные технологии управления. ISSN 2226-9339. — №12 (72). Номер статьи: 7207. Дата публикации: 13.12.2016. Режим доступа: https://sovman.ru/article/7207/

Authors

Abstract

The aim is to compile information on applied in the world's scientific practice methods for assessing the role of the fact that the presence of a cluster for the enterprise. The authors have identified two basic theory of the formation of clusters, describing various mechanisms by which businesses, government and business structures, as well as representatives of science are combined into a production cluster. The article presents the typology and the main features of the cluster. The review of foreign studies to assess effects for companies - participants of the cluster.

Keywords

cluster, territorial clusters theory of M. Porter, innovation clusters, clustering

Project finance

This article was prepared with the support of the Russian Federal Property Fund. Grant 20 16-06-0056616

Suggested citation

No items found. Review of international research in the area of cluster formation and evaluation of effects for the participating enterprises // Modern Management Technology. ISSN 2226-9339. — №12 (72). Art. # 7207. Date issued: 13.12.2016. Available at: https://sovman.ru/article/7207/

Введение

Российская Федерация, как и другие развитые страны, уделяет большое внимание такому сравнительно новому понятию, как кластер. Но в российской научной практике практически нет обширных и фундаментальных работ по этой тематике. Российские ученые, занимающиеся кластерной тематикой, опираются на работы основоположника кластерной теории М. Портера, идеи которого не всегда полностью применимы к российским условиям и требуют поэтому некоторых доработок.

Вместе с тем существует ряд российских авторов, использующих собственные определения понятия «кластер». Например, по мнению исследователя А. Миграняна [1], кластер – это «сосредоточение наиболее эффективных и взаимосвязанных видов экономической деятельности, т.е. совокупность взаимосвязанных групп успешно конкурирующих фирм, которые образуют «золотое сечение» всей экономической системы государства и обеспечивают конкурентные позиции на отраслевом, национальном и мировом рынках». В российской научной литературе также встречаются определения таких ученых, как Л. Мясникова и М. Афанасьев, Т.В. Цихан, М. Галушкина и других [2].

Научные теории формирования кластеров

На сегодняшний день вопрос о причинах и принципах возникновения территориальных кластеров остается дискуссионным. Среди различных исследовательских точек зрения можно выделить две основных теории формирования кластеров, описывающие различные механизмы, по которым предприятия, государственные и бизнес-структуры, а также представители науки объединяются в производственный кластер.

Первая берет за основу теорию М. Портера [8] о способности субъектов экономики самостоятельно организоваться в кластеры под влиянием тенденций «свободного рынка». Этот подход сформировался в 1980-1990 годах и называется также «классическим» (либеральным) подходом. Он основывается на идее о том, что государство не должно оказывать какого-либо влияния на формирование кластеров и вмешиваться в процесс их возникновения, так как кластеры формируются естественным образом, без поддержки органов государственной власти. В рамках данной теории кластеры выступают как самоорганизующиеся экономические комплексы, субъекты которых под влиянием экономических, структурных, географических, политических предпосылок, а также на основе мотивов повышения производственной эффективности предприятий тяготеют к объединению усилий и координации производственных и иных процессов в единую систему.

Вторая теория возникла в Европе (Франция) в 2006 году и основывается на идее о «полюсах конкурентоспособности». Данных подход исходит из принципа государственно – частного партнёрства. В рамках теории государство сотрудничает с бизнесом, всячески поддерживая компании, объединяющиеся в кластер, с целью повышения конкурентоспособности национальной экономики. Исходя из этой точки зрения, государство выступает основой для формирования кластеров, принимает меры по стимулированию фирм, предприятий, организаций к кооперации производственных процессов с помощью различных методов. К таким методам можно отнести обеспечение информационной поддержки для действующих и потенциальных участников кластера, предоставление льготных условий налогообложения, координирование отношений между участниками кластерных объединений и другие.

Лидирующей точкой зрения среди представителей научного сообщества всё-таки остается теория Майкла Портера. Причиной возникновения кластера являются исторические особенности, территориальный и ресурсный факторы. К историческим предпосылкам относятся установившиеся ранее системы связей между отдельными людьми или предприятиями. Территориальные особенности выражаются в географической близости экономических субъектов друг к другу, а ресурсный фактор определяет общность ресурсной базы и наличие тех или иных необходимых ресурсов в распоряжении того или иного участника кластера.

Помимо того, на формирование кластера влияют желание и необходимость экономических субъектов объединить усилия для снижения затрат производства и транзакционных издержек, а также для получения конкурентного преимущества и различных экономических выгод. Можно выделить следующие группы субъектов процесса возникновения и функционирования кластера: органы государственной власти, частные компании, финансовые институты, научно-исследовательские и образовательные организации.

Типология и основные признаки кластеров

В литературе выделяется, как правило, пять основных характеристик, определяющих понятие «кластер» (рисунок 1).

Рисунок 1. Основные признаки кластера

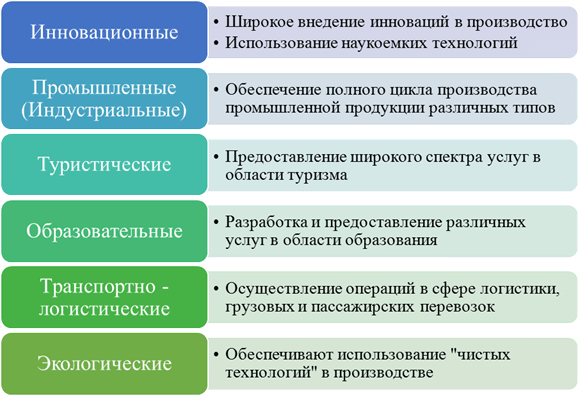

В научной литературе существует множество типологий кластеров, разработанных различными авторами. Одна из них предусматривает разделение кластеров по отраслевой специфике на несколько основных типов, которые представлены на рисунке 2.

Деятельность инновационных кластеров основана на применении больших объемов новых технологий в процессе производства. В данном типе кластеров сформирована характерная инфраструктура, включающая в себя образовательные учреждения, центры экспериментальных разработок, технопарки и исследовательские учреждения. Такие кластерные объединения носят инновационно-внедренческий характер и формируются обычно на территориях, обладающих большим инновационным потенциалом. В научной литературе довольно распространено мнение о том, что именно инновационные кластеры являются достаточно перспективным направлением в экономике, которое может сыграть важную роль в повышении конкурентоспособности национальной и региональной экономики. На сегодняшний день их на территории РФ насчитывается 70.

Рисунок 2. Типы кластеров и их основные характеристики

Промышленные (индустриальные) кластеры возникают на основе совокупности предприятий, действующих в одной отрасли, и обеспечивают полный цикл производства продукции вплоть до ее реализации потребителю. Такие экономические структуры позволяют создать эффективные технологические цепочки. Примерами данных кластеров являются автомобильные, машиностроительные, текстильные, химические, биофармацевтические, строительные, лесопромышленные кластеры. В России их всего 79.

Туристические кластеры основываются на рекреационном потенциале различных территорий. Для их появления важен культурно-исторический, природный и инфраструктурный потенциал той или иной местности. Такие кластеры включают в себя не только объекты культурного наследия и центры отдыха туристов, но также и гостиничные комплексы, транспортные сети, объекты медицинского обслуживания, объекты торговли сувенирной продукцией и пр. В России таких кластеров 25 и они расположены, в основном, вдоль западной и южной границ страны.

Образовательные кластеры представляют собой целые системы взаимосвязанных образовательных учреждений разного уровня, основным продуктом которых выступают услуги области образования. Основная цель – повышение качества и уровня образования, модернизация процесса его получения. В образовательные кластеры могут объединяться учебные заведения от начального до высшего уровня, бизнес – структуры и государство. Единственный в России кластер данной специализации расположен в республике Коми.

Транспортные (логистические) кластеры включают в себя комплекс взаимосвязанных предприятий, предоставляющих услуги по транспортировке, хранению и передаче грузов получателю. Расположение таких кластеров основывается на транзитных возможностях определенных регионов и территорий. В России их два – в Калужской и Воронежской областях.

Экологические кластеры объединяют в себе совокупность предприятий, работающих по принципу внедрения «чистых технологий» и занимающиеся вторичной переработкой отходов. Такие производства стремятся снизить вредные выбросы в почву, атмосферу и гидросферу для улучшения экологической ситуации в регионе (городе). В России есть только один экологический кластер, в городе Санкт-Петербурге.

Обзор зарубежных исследований в области оценки эффектов для предприятий – участников кластеров

Среди российских публикаций не удалось найти работ, которые бы анализировали на российских данных эффекты для предприятий от включения их в кластеры. Поэтому далее будет приведен анализ только международных публикаций.

В одной из ранних статей по этой теме Р.Баптиста и П.Сван [3] ищут ответ на вопрос, какие фирмы больше склонны к инновациям: те, которые расположены в сильных промышленных кластерах, или те, которые к кластерам не относятся. В исследовании анализируется инновационная деятельность 248 предприятий обрабатывающей промышленности Великобритании в течение 8 лет, с 1975 по 1982 годы. Авторы проводят исследование с помощью регрессионного анализа – построения 4 моделей, таких как МНК-модель, два вида лог-линейной модели и модели с фиксированными эффектами. В качестве зависимой переменной выступает переменная инновации – общее количество введенных инноваций по всем инновационным подразделениям компании. Объясняющими переменными являются: доля рынка – общее число продаж отрасли; концентрация – отношения объемов продаж пяти фирм отрасли; фиксированный эффект отрасли – дамми-переменная для каждой из десяти обрабатывающих отраслей; дисперсия занятости — индекс Херфиндаля; население – общее количество проживающих в регионе, где расположена фирма с 1971 по 1981 годы; запас знаний – сумма прошлых инноваций и дамми-переменная для запаса знаний. Все модели являются значимыми и позволяют сделать вывод о том, что фирмы находящиеся в кластерах и занимающие сильные позиции в отрасли, более склонны к инновациям. Однако, эффект сильной занятости в других отраслях оказался вовсе не значим, это также может означать, что эффект застоя перевешивает любые выгоды от диверсификации внутри кластеров.

Исследование, оценивающие склонность фирм к инновациям в кластере и за его пределами, также проводилось К.Бюдри и С.Бреши [4] в 2003 году. С помощью эмпирического анализа, авторы исследовали результаты деятельности фирм двух стран: Италии и Великобритании. В работе применяются три типа данных: данные о патентах, данные о компаниях и региональные данные по занятости. Данные о патентах в период с 1990 по 1998 годы используются в качестве индикатора инновационной деятельности фирм, а также связаны с трудоустройством в регионе. Зависимой переменной в данной работе является общее количество патентов, произведенных фирмой, действующей в определенной отрасли и находящейся в кластере, за период 1990-1998. Спецификация эконометрических моделей очень близка к исследованию Р.Баптиста и П.Сван. Объясняющими переменными в модели выступают следующие показатели:

- размер фирм – средняя численность работников с 1989 по 1996 года;

- сумма патентов с 1978 по 1989;

- дамми переменная – равная единице, если фирма ранее применяла инновации, и нулю, если нет;

- сила кластера в промышленности – измеряемая по секторам занятости в промышленности;

- сила кластера в других отраслях – измеряемая по секторам занятости в других отраслях;

- индекс Херфиндаля;

- доля населения, проживающего в основной части города – данная переменная оценивает эффект кластера, связанный со степенью урбанизации.

Основным результатом работы К.Бюдри и С.Бреши является вывод о том, что кластеризация сама по себе не является стимулятором для инновационной деятельности фирм, а порой может даже быть источником негативных экстерналий. Авторы также обнаружили, что фирма более склонна к инновационной деятельности, если расположена в регионе, где присутствует много фирм склонных к инновациям в собственном производстве, а также где есть большой запас накопленных знаний. Кроме того, возникает негативный эффект от присутствия фирм, не склонных к инновациям в собственном производстве. Авторы интерпретируют эти результаты как свидетельство того, что положительные внешние эффекты агломерации, могут поступать только от инновационных фирм.

Исследование А.Малмберг и Д.Пауэр [7] направлено на поиск доказательств того, что нахождение в кластерах позволяет компаниям обмениваться, приобретать и генерировать новые знания – основу конкурентоспособности. Авторы выделяют три аргумента в пользу значительной роли знаний в создании конкурентоспособных кластеров:

- знания в кластерах, создаются через различные формы регионального межорганизационного взаимодействия в духе сотрудничества;

- знания в кластерах создаются за счет усиления конкуренции и активизации соперничества;

- знания в кластерах создаются за счет перетекания, следующих из местной мобильности и коммуникабельности людей.

Кроме этого, авторы приводят эмпирические примеры в поддержку данных аргументов и также отмечают, что динамика рынка и социальные взаимодействия на уровне личности могут играть важную роль в процессе создания знаний в кластере.

К.Венберг и Г.Линдквист [8] рассматривают влияние кластеров на выживание и функционирование новых предпринимательских фирм, где кластеры определяются, как региональные агломерации смежных отраслей. Авторы анализирует данные о 4397 шведских фирмах с 1993 по 2002 год в таких отраслях, как телекоммуникационные системы и бытовая электроника, финансовые услуги, информационные технологии, медицинское оборудование, лекарственные препараты и фармацевтическая промышленность. Зависимой переменной является выживаемость фирм, которая высчитывается как время от регистрации фирмы до прекращения деятельности той или иной фирмы. Были сделаны выводы о том, что фирмы расположенные в кластерах создают больше рабочих мест, имеют более высокие налоговые платежи и заработные платы для работников. Эти эффекты являются стабильными для общих показателей агломерации (фирма или количество служащих), но менее стабильными для таких относительных показателей, как коэффициенты местоположения. Полученные результаты соответствуют прошлым исследованиям в данной области и указывают на то, что кластеры обеспечивают экономические выгоды не только для фирмы в целом, но и для вновь запущенных предпринимательских фирм, в частности. Хотя исследование не определило механизмы, обеспечивающие такие выгоды, но подтвердило, что новые фирмы в кластерах не только имеют более высокие показатели выживаемости, но также имеют более высокие экономические показатели, которые оказывают непосредственное влияние на экономику региона.

В работе М. Делгадо, М.Портера и С. Стема [6] рассматривается влияние кластеров на предпринимательство. Авторы фокусируются на различных ролях конвергенции и агломерации на рост числа фирм, а также при приеме на работу в этих новых фирмах. В то время как убывание отдачи предпринимательства на уровне региона и отрасли может привести к эффекту конвергенции, наличие дополнительной экономической деятельности создает внешние факторы, которые усиливают стимулы и снижают барьеры для создания нового бизнеса. Кластеры являются таким способом реализации нового бизнеса. Для эмпирического анализа были использованы панельные данные по США. Авторам удалось доказать положительное влияние кластеров на предпринимательство и выживаемость фирм. Зависимая переменная — скорость роста в начале активности промышленности в кластере, где базовый период — средний уровень запуска деятельности в течение 1991-1994 годов, и конечный период — средний уровень запуска деятельности в течение 2002-2005 годов. Объясняющие переменные — уровень запуска активности в промышленности, отраслевая специализация и экономическая деятельность: специализация кластера, прочности связанных кластеров и прочности подобных кластеров в соседних регионах.

Читайте также

Библиографический список

- Мигранян А. А. Теоретические аспекты формирования конкурентоспособных кластеров в странах с переходной экономикой //Вестник КРСУ. – 2002. – Т. 2. – №. 3.

- Шилова Н.Н., Люфт С.А. Теоретический анализ дефиниции «кластер» // Общество: политика, экономика, право. 2016 № 2. С. 75-78.

- Baptista R., Swann P. Do firms in clusters innovate more? // Research Policy. 1998. 27 (1998). Р. 525 — 540.

- Beaudry С., Breschi S. Are firms in clusters really more innovative? // Economics of Innovation and New Technology. 2003. 12:4. P. 325-342.

- Cluster policy in Europe: A brief summary of cluster policies in 31 European countries. Oxford Research AS. January, 2008. URL: http://clusterpolisees3.eu/ClusterpoliSEEPortal/resources/cms/documents/2008.01_Oxford_Cluster_Policy_Report_-_31_European_countries.pdf (дата обращения 11.2016).

- Delgado M., Porter M., Stern S. Clusters, convergence, and economic performance // Research Policy. 2014. 43(10). P. 1785 — 1799.

- Malmberg A., Power D. How do firms in Clusters Create Knowledge? // Industry and Innovation. 2005. Vol. 12, № 4. P. 409 – 431.

- Wennberg K., Lindqvist G. The effect of clusters on the survival and performance of new firms // Small Business Economics. 2010. Vol. 34, Issue 3. P. 221 — 241.

- Porter M.E. On Competition. — Boston: Harvard Business School, 1998.

References

- Migranjan A. A. Theoretical aspects of formation of competitive clusters in countries with economies in transition [Teoreticheskie aspekty formirovanija konkurentosposobnyh klasterov v stranah s perehodnoj jekonomikoj]. Herald KRSU. T. 2. number. 3.

- Shilova N.N., Ljuft S.A. Theoretical analysis of the definition of “cluster” [Teoreticheskij analiz definicii «klaster»]. Society, politics, economics, law. 2016 number 2. pp. 75-78.

- Baptista R., Swann P. Do firms in clusters innovate more? Research Policy. 27 1998 (1998). pp. 525 – 540.

- Beaudry, Breschi S. Are firms in clusters really more innovative? Economics of Innovation and New Technology. 2003. 12: 4. pp. 325-342.

- Cluster policy in Europe. A brief summary of cluster policies in 31 European countries. Oxford Research AS. January, 2008. URL: http://clusterpolisees3.eu/ClusterpoliSEEPortal/resources/cms/documents/2008.01_Oxford_Cluster_Policy_Report_-_31_European_countries.pdf (reference date 24/11/2016).

- Delgado M., Porter M., Stern S. Clusters, convergence, and economic performance Research Policy. 43 (10). pp. 1785 – 1799.

- Malmberg A., Power D. How do firms in Clusters Create Knowledge? Industry and Innovation. 2005. Vol. 12, № 4. pp. 409 – 431.

- Wennberg K., Lindqvist G. The effect of clusters on the survival and performance of new firms Small Business Economics. Vol. 34, Issue 3. pp. 221 – 241.

- Porter M.E. On Competition. Harvard Business School, 1998.