Экономическое значение этизации хозяйственной деятельности

Опыт прошедшего мирового кризиса выдвигает принципиально новые требования к оценке перспектив развития рыночной экономики, ее внутренних механизмов и государственного регулирования. Своеобразие и специфика современных циклических кризисов неоспоримо доказывает их нарастающий негативный эффект. Что, в свою очередь, означает крайнюю нерациональность их рассмотрения в качестве, пусть негативного, но имманентно присущего и допустимого в рыночной экономике явления. И эта опасность заключается даже не в глубине и продолжительности рецессионной стадии цикла (несмотря на пессимистические прогнозы, ни один последующий циклический кризис не превзошел Великую депрессию 30-х годов). Опасность эта коренится, скорее, во внешних условиях, в которых разворачивается кризис. Эти условия характеризуются такими фоновыми признаками как стремительное исчерпание ресурсов, экологический кризис, обострение социально-политической обстановки в мире. На таком негативном фоне все большую актуальность приобретает вопрос о наличии в экономике защитных антикризисных механизмов, их эффективности и возможности модернизации. В первую очередь кризис, думается, очередной раз развенчал миф о внутренней устойчивости рыночной экономики, наличии механизмов автоматического восстановления макроэкономического равновесия, системы «встроенных стабилизаторов». Оказалось, что современная рыночная экономика настолько уязвима и неустойчива, что глобальную мировую рецессию способны спровоцировать действия пары-тройки финансовых менеджеров. Что касается эффективности традиционной кейнсианской системы преодоления кризисов, то здесь дело обстоит сложнее. Безусловно, только применение кейнсианской антикризисной рецептуры помогло преодолеть текущий кризис. Однако эта система все же имеет ограниченный потенциал эффективности применения в современных условиях. Эта система ориентирована на последующее применение. Т.е., она не способна к превентивному действию, ориентированному на выявление кризисных импульсов, как минимум, на ранних стадиях. Нынешние же условия требуют от хозяйственной системы наличия механизмов именно превентивного реагирования на угрозу кризисов.

В поиске такой превентивной антикризисной системы нельзя отказываться ни от одной возможности, сколь бы нетрадиционной и непривычной она не выглядела. Думается, что в основе поиска такой системы должна лежать радикальная смена подхода к фундаментальным теоретическим основам экономики. В первую очередь необходим резкий отход от такого отношения к хозяйственным процессам, которое принято называть «экономизмом» (который лежит в основе как господствующего течения в экономической науке, так и в декларируемых принципах практической экономики). Известный швейцарский экономист и социолог Петер Ульрих представляет феномен «экономизма» как «веру экономической рациональности только в саму себя и ни во что другое» [3, с.18]. В таком виде экономические процессы не имеют никаких внешних ограничивающих факторов. Внутренние закономерности рыночной экономики толкают общество к неограниченному наращиванию производства, которое требуется для обеспечения максимизации прибыли, доходов, рентабельности производства. Чтобы добиться этого, необходимы две вещи: стремление людей к неограниченному потреблению и неограниченная эксплуатация ресурсов. Естественно, что в такой системе циклические кризисы неизбежно присутствуют именно как имманентный ее элемент. Соответственно, сторонники такого отношения к циклическим кризисам рассматривают хозяйственную систему, основанную на «экономизме», как единственно возможный вариант рыночной экономики. Учитывая стремительно сокращающуюся эффективность ее антикризисного потенциала, придется признать тот факт, что человечество обречено на экономический крах.

Однако, реально, «экономизм» не является единственной теоретической и практической парадигмой хозяйственного развития. Альтернативная экономическая парадигма предложена еще в начале 20 века немецким экономистом Вернером Зомбартом, который писал, что «хозяйственная деятельность только тогда имеет место, когда человеческий дух приобщается к материальному миру и воздействует на него. Всякое производство, всякий транспорт есть обработка природы, и во всякой работе кроется душа. Если говорить образно, то можно относиться к хозяйственной жизни как к организму и утверждать о нем, что он состоит из тела и души. Хозяйственное тело образует те внешние формы, в которых функционирует хозяйственная жизнь: хозяйственные и технические формы, многообразные организации, в среде которых и с помощью которых осуществляется хозяйственная деятельность. Однако и внешние условия, при наличии которых происходит хозяйственный процесс, можно также причислить к хозяйственному телу, которому именно и противопоставляется хозяйственный дух. Хозяйственный дух – это совокупность душевных свойств и функций, сопровождающих хозяйственную деятельность. Это все проявления интеллекта, все черты характера, открывающиеся в хозяйственных стремлениях, но это также и все задачи, все суждения о ценности, которыми определяется и управляется поведение хозяйствующего человека» [1, с. 8-9]. На основе этой парадигмы можно утверждать, что тот же «экономизм» есть реализация специфического «хозяйственного духа», где «все задачи, все суждения о ценности, которыми определяется и управляется поведение хозяйствующего человека» сводятся к чисто материальным аспектам эффективности и рациональности, за которыми стоит все тоже стремление к обогащению и потреблению.

Однако, и сам Зомбарт, и такие близкие к нему исследователи как Ф. Теннис и К. Поланьи показали, что рыночная экономика не всегда была такой. Традиционная рыночная экономика развивалась под влиянием совсем иного «хозяйственного духа». В его основе лежали элементы этно-религиозной этики, которые отводили экономике роль простого способа обеспечения существования человека, не позволяя ей развиваться только по своим законам и, уж тем более, подчинять своим законам весь социум. Такая система, помимо всего прочего, несла в себе реальный встроенный антикризисный механизм. Этому и посвящена данная статья.

Надо отметить, что процесс формирования современной хозяйственной системы (основанной на «экономизме») сопровождался своеобразной деэтизацией экономики. Фактически, деэтизация заключалась в том, что на смену христианской хозяйственной этике, которая ограничивала расширение импульсов к неуемному стремлению обеспечить рост рентабельности и потребления, пришла так называемая утилитарная этика. В утилитарной этике любые элементы духовности и нравственности признавались лишь постольку, поскольку давала чисто материальные преимущества (честность заемщика приветствовалась, например, только потому, что она облегчает доступ к кредитным ресурсам в перспективе). На современном этапе ненормальность такой ситуации осознается многими. В принципе, необходимость этизации рыночной экономики не отрицают даже сторонники действующей рыночной системы. Некоторые даже выражают сожаление в связи с деэтизацией экономики. Они понимают, что именно безудержное стремление к максимизации материальной выгоды лишило экономику устойчивости и стабильности, обрекая на разрушительные кризисы (типа «Великой депрессии» 30-х, или энергетического кризиса 70-х годов). В 70-е годы резко возрос интерес к этическим проблемам экономики. Зародилась этика бизнеса как научная дисциплина. Признано, что утрата христианской оценки трудовой деятельности прямо ведет снижению производительности ресурсов. К такой точке зрения склоняется, например, Р. ди Джорджи [4, с. 377-383]. Получили широкое распространение этические кодексы предпринимательства. Однако, эти данные процессы реэтизации не носят антикризисного характера. Она ориентирует предпринимательскую деятельность исключительно на скрупулезное исполнение действующих на данный момент юридических норм, регулирующих хозяйственную деятельность в обществе. Если пойти чуть далее, то можем встретить такие этические требования как постоянное выполнение данных обещаний и отказ от попыток ввести в заблуждение потребителя или коммерческого контрагента, оставаясь при этом в рамках правового поля [5]. Если и встречаются такие аспекты как принесение пользы обществу, забота о сохранении окружающей среды и уважение культурных традиций, то существуют они в виде чисто декларативных моментах. И уж точно, никто не будет ориентировать предпринимателя на готовность жертвовать прибылью и рентабельностью ради них.

Принципиально иной является реэтизация хозяйственной деятельности, на основе принципов традиционной рыночной экономики, т.е. на основе религиозных принципов, где именно религия (в нашем случае, христианство) определяла «хозяйственный дух» формировавший «тело» экономической системы. В этой этике совершенно иные приоритеты. На место максимизации рентабельности и прибыли становится служение общественным интересам. Это можно рассмотреть на основе одного из проектов этического кодекса предпринимателя, который основан на православной хозяйственной этике [6].

Вначале отметим, что христианская хозяйственная этика отнюдь не отрицает рыночную экономику, значение эффективности и прибыли в экономической деятельности. Прибыль и рентабельность рассматриваются как результат ответственного отношения предпринимателя к своему делу. Само наличие этих элементов рыночной экономики признается и обосновывается многочисленными библейскими новозаветными положениями, особенно Христовыми Притчами (большинство из которых использует именно рыночную экономическую аргументацию). Наличие этих явлений никогда не рассматривается отрицательно само по себе. Отрицательное отношение может возникать только в контексте их неадекватного использования и неадекватной их оценки как наиболее приоритетной жизненной цели. Точно так же в такой этической системе трактуется и собственность и богатство.

Главный же антикризисный потенциал заложен в мотивации хозяйственной деятельности. Мотивация к хозяйственной деятельности логично структурируется. Существует духовная мотивация. Она занимает как бы верхний уровень в этой иерархии. Хозяйственная деятельность предпринимателя рассматривается как общественное служение в связи с тем, что эта деятельность организует использование ресурсов в производстве. Тем самым, например, обеспечивается возможность реализации талантов и способностей наемных работников, а также обеспечивается доход собственникам других производственных ресурсов. Этот вид мотивации обусловлен библейским положением о необходимости служения ближнему. В этом плане человеческая деятельность ориентируется на подражание Христу: «Ибо и Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления многих» (Мк. 10:45).

Экономическая мотивация (которая в системе «экономизма» была бы, наверное, единственной или, хотя бы, откровенно доминирующей) выглядит как необходимость обеспечения рентабельности производства и получения прибыли для обеспечения дальнейшего производства и воспроизводства фирмы через инвестиционный и реинвестиционный процесс. В конечном итоге экономическая мотивация, обеспечивая самовозрастание ценности, создает материальную основу для реализации духовной мотивации.

Непосредственным антикризисным действием обладают следующие три вида мотивации. Профессиональная мотивация ориентирует предпринимателя на такое отношение к своей деятельности, которое практически полностью соответствует тому отношению к своему делу в традиционной рыночной экономике, которое описал в свое время В. Зомбарт: «Труд настоящего крестьянина, так же как и труд настоящего ремесленника, есть одинокое творчество: в тихой погруженности он отдается своему занятию. Он живет в своем творении, как художник живет в своем… Крестьянин, так же как и ремесленник, стоит за своим произведением; он ручается за него честью художника. Этим объясняется, например, глубокое отвращение всякого ремесленника не только к фальсификатам или хотя бы суррогатам, но даже и к массовой выделке» [1, с.21-22]. Тем самым лишается абсолютного значения важный принцип утилитарной этики о том, что уровень рентабельности важнее сферы деятельности предпринимателя. Если предприниматель будет так относиться к своей деятельности, то это сможет сделать его инвестиционную активность более или менее предсказуемой. Необходимость поддерживания своего предприятия на определенном уровне (в силу профессиональной, а не экономической мотивации) не позволит ему перемещать слишком значительные ресурсы в те отрасли, которые, в текущий момент, переживают конъюнктурный подъем. Экономика, тем самым, гарантируется от гипертрофированного производственного бума, который в современной рыночной экономике и инициирует рецессию, приводя к неизбежному превышению совокупного спроса над совокупным предложением. Таким образом, чисто иррациональное (с точки зрения утилитарной этики) отношение к хозяйственной деятельности способствует предотвращению приобретения макроэкономическим неравновесием слишком большого масштаба, несущего в себе рецессионный потенциал. Естественно, и эта мотивация имеет под собой библейское новозаветное обоснование. Господь призывает человека к совершенству: «Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный» (Мф. 5:48). Или: «И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков, зная, что в воздаяние от Господа получите наследие, ибо вы служите Господу Христу. А кто неправо поступит, тот получит по своей неправде, [у Него] нет лицеприятия» (Кол. 3:23-25). Далее следует патриотическая мотивация. Она проявляется по-разному. Во-первых, предприниматель ориентируется на инвестирование тех секторов, которые имеют важное стратегическое значение для национальной экономики в целом, но не имеют текущей инвестиционной привлекательности в виде повышенного уровня рентабельности (например, наукоемких, высокотехнологичных секторов, отдача от которых наступит в неопределенном будущем). Кроме чисто стратегического значения, такое поведение, опять же, снимает проблему инвестиционного перенасыщения отраслей с текущей высокой конъюнктуры и ослабляет угрозу рецессии. Во-вторых, такая мотивация ориентирует предпринимателя на рачительное и бережное отношение к невоспроизводимым природным ресурсам. Такие ресурсы по своей сути (непроизводственный характер их возникновения) являются общенародным достоянием, обеспечивающим автономность функционирования национальной экономики. Антикризисный потенциал заключается здесь в ограничении производственного бума и предотвращении возможного роста цен на эти ресурсы, который провоцирует инфляцию издержек. Наконец, очень близка по смыслу и к духовной, и к патриотической мотивации социальная мотивация. Согласно ей, инвестиционная активность предпринимателя может мотивироваться и необходимостью поддержки наиболее социально значимых секторов экономики, вне зависимости от уровня их текущей рентабельности. В качестве примера таких секторов обычно приводят сельское хозяйство. Антикризисный потенциал такого предпринимательского поведения также неоспорим. Происходит выравнивание развития секторов национальной экономики (что смягчает, в частности, проблему структурной безработицы) и, опять же, предотвращается инвестиционный перегрев секторов с текущей высокой макроэкономической конъюнктурой.

Таким образом, этизация экономической деятельности, на основе этно-религиозных (в данном случае, христианских) ценностей, способна решать многие задачи. В первую очередь, как было показано выше, она несет в себе ярко выраженный антициклический потенциал. Однако это не единственный положительный эффект. К примеру, могут нивелироваться негативные последствия чрезмерного маркетингового влияния на экономику, которое признается даже теоретиками этого явления. Так, Филипп Котлер указывал, что чисто экономическими побочными эффектами могут быть усиление инфляции за счет повышенных затрат на маркетинг, введение потребителей в заблуждение, навязывание товаров потребителям, продажа недоброкачественных товаров, запланированное устаревание товара, снижение производства товаров общественного пользования. Кроме того он признает и социо-культурные издержки: распространение идеологии вещизма, стимулирования искусственных потребностей, охват рекламным воздействием нецелевой аудитории, нарушение ландшафтной целостности и чрезмерное влияние бизнеса на политику [2, с. 656-685]. Христианская хозяйственная этика, по определению, этого не допускает.

Естественно, что реализация этизации современной рыночной экономики является сложным и длительным процессом. Естественным образом, автоматически этот процесс происходить не будет. В первую очередь, это должно инициироваться государством и церковью. За государством остается законодательная и экономическая (льготы и поощрения за реальную этизацию своей предпринимательской деятельности) поддержка этого процесса. Церковь же должна взять на себя работу по внедрению этических принципов в общественное сознание. Определенная доля работы остается и самим микроэкономическим хозяйственным субъектам (предпринимателям и потребителям). Только совместная деятельность различных субъектов социума может привести к тому, что произойдет смена хозяйственной этики, которая будет способствовать трансформации хозяйственной системы (рыночной экономики) в свою модификацию с гораздо меньшим кризисным потенциалом.

Библиографический список:

- Зомбарт В. Буржуа. Евреи и хозяйственная жизнь. М.:АЙРИС ПРЕСС, 2004.

- Котлер Ф. Основы маркетинга. М.: Прогресс, 1992.

- Ульрих П. Критика экономизма. М.: Вузовская книга, 2004.

- De George R.T. The Status of Business Ethics: Past and Future // Journal of Business Ethics. Vol. 6. No. 3 (1987).

- Деловая этика – основа бизнеса. Доступно: http://studyspace.ru/menedzhment-/delovaya-etika-osnova-biznesa-5.html

- Этический кодекс православного предпринимателя. Доступно: http://rosanaliz.ru/Post.aspx?Post=192

Экономическое значение этизации хозяйственной деятельности Читать далее »

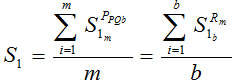

которая характеризует отношение текущего уровня дохода к максимально достигнутому за весь предыдущий период.

которая характеризует отношение текущего уровня дохода к максимально достигнутому за весь предыдущий период.

(4)

(4)

(7)

(7)

,

, ,

, ,

,

,

,

(1),

(1), (2),

(2), (3),

(3), (4),

(4), (5),

(5), (6),

(6), (7),

(7), (8),

(8), (9),

(9), (10),

(10), (11),

(11), (12),

(12), (13),

(13), (14),

(14), (15),

(15), (16),

(16), (17),

(17),

(20),

(20), (21),

(21), (22),

(22),

(9)

(9) (10)

(10)