Концепция регионального управления на этапе поиска эффективной модели экономического развития России

Concept of regional management in the period of search for effective model of economic development of Russia

Авторы

Аннотация

В статье рассматривается современная модель экономического развития России, ее особенности и недостатки в контексте причин возникновения системного кризиса. Показано, что пространственное развитие России подтверждает несостоятельность современной модели экономического развития. Анализ финансово-экономических индикаторов свидетельствует о том, что уровень социально-экономического развития российских регионов характеризуется неоправданно высокой дифференциацией, которая может серьезно угрожать социальной стабильности государства. Рассмотрены проблемы реализации региональной политики на субфедеральном уровне и ее приоритеты. Делается вывод о том, что учет приоритетов и принципов реализации экономической политики в процессе принятия решений может обеспечить высокую эффективность системы управления.

Ключевые слова

система управления, эффективность, инвестиции, дифференциация регионов по уровню экономического развития, приоритеты и принципы реализации региональной политики.

Рекомендуемая ссылка

Маршалова Асия Софиевна, Новоселов Александр Сергеевич, Волянская Татьяна Васильевна. Концепция регионального управления на этапе поиска эффективной модели экономического развития России // Современные технологии управления. ISSN 2226-9339. — №8 (68). Номер статьи: 6802. Дата публикации: 31.08.2016. Режим доступа: https://sovman.ru/article/6802/

Authors

Abstract

The paper considers the current model of economic development of Russia, its specifics and disadvantages in the context of systemic crisis causes. It is shown that Russia’s spatial development confirms the failure of the current economic development model. The analysis of financial and economic indicators suggests that levels of socioeconomic development of regions of Russia are unreasonably highly unbalanced, which may pose serious threats to the social stability of the State. Examined are the problems of implementation of regional policy at the sub-federal level and its priorities. It is concluded that incorporation of priorities and principles of economic policy implementation into the decision-making process may allow high effectiveness of management system.

Keywords

management system, effectiveness, investments, differentiation in economic development levels, priorities and principles of regional policy implementation.

Suggested citation

Marshalova Asya, Novoselov Alexander, Volyanskaya Tatyana. Concept of regional management in the period of search for effective model of economic development of Russia // Modern Management Technology. ISSN 2226-9339. — №8 (68). Art. # 6802. Date issued: 31.08.2016. Available at: https://sovman.ru/article/6802/

Кризис как отражение несостоятельности современной модели экономического развития

Отказ от планово-распределительной системы управления и переход к преимущественно рыночным отношениям и через четверть века не позволяет четко обозначить основные контуры модели экономического развития России и присущую ей систему управления. На первоначальном этапе перехода к рыночной экономике господствовало представление, что само планирование является анахронизмом, атрибутом исключительно старой неэффективной системы управления, когда государство занимается планированием и распределением всего, вплоть «до последнего гвоздя». Считалось, что «мудрый рынок» сам все расставит по местам. Процесс управления на этом этапе в значительной степени сводился к решению проблемы выплаты зарплаты и сокращению сроков ее задолженности. Планы развития регионов не разрабатывались.

До сих пор продолжаются дискуссии относительно роли государства в экономике, все еще достаточно много сторонников идеи о том, что государство является неэффективным собственником и поэтому чем меньше его доля в экономике, тем лучше. Такая неопределенность во взглядах людей, призванных принимать принципиальные управленческие решения, не позволяет организовать управление как систему, обладающую всеми необходимыми атрибутами и обеспечивающую непрерывное целенаправленное воздействие на объекты управления.

Различные государственные структуры периодически разрабатывают всевозможные прогнозные документы – стратегии, концепции, дорожные карты, основные направления экономической политики, в рамках которых декларируются «правильные» цели и задачи социально-экономического развития России. Эти задачи включают переход к инновационному развитию, создание высокотехнологичных наукоемких отраслей, импортозамещение, создание условий для роста человеческого капитала. Проблема заключается в том, что непонятно, кому адресованы все эти декларации, так как каналы их продвижения, доведения до исполнителей и практической реализации отсутствуют. Сама система управления не является системой в научном понимании этого термина, поскольку в ней отсутствует необходимая совокупность институциональных элементов[1-3].

До тех пор, пока цены на топливно-энергетические ресурсы на мировом рынке были высокими, неэффективность российской системы управления была не столь очевидна, поскольку ее несостоятельность компенсировалась высокими доходами от внешней торговли, что позволяло финансировать выполнение обязательств государства. В те относительно благополучные годы не были предприняты реальные шаги, чтобы перейти к реализации собственных деклараций и не допустить негативных последствий в случае резкого падения цен на сырье на мировом рынке. Более того, крупные инвестиционные проекты, в финансировании которых использовались и значительные бюджетные средства, носили преимущественно представительский характер – мост на остров Русский, построенный в рамках подготовки к саммиту АТЭС (2012), строительство объектов для проведения Всемирной универсиады в Казани (2013), зимней Олимпиады в Сочи (2014).

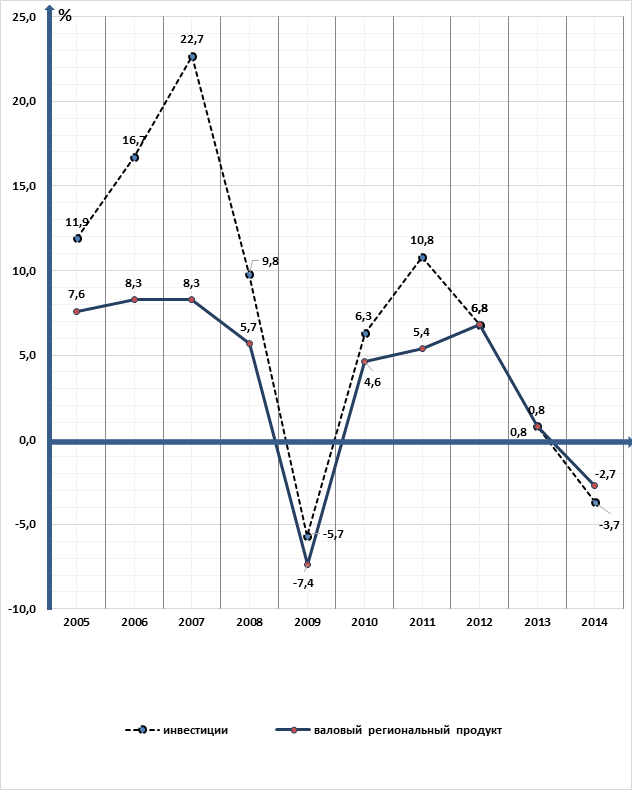

На рис.1 представлена динамика изменения ВРП и инвестиций в основной капитал. При этом следует отметить, что с 2012 года начался спад инвестиций. Причины начального спада инвестиций объяснить трудно, так как еще не было Украинского майдана, присоединения Крыма, введения международных санкций и падения цен на топливно-энергетические ресурсы на мировом рынке. После 2014 года динамика инвестиций вполне понятна: санкции ограничили доступность дешевых иностранных кредитов, а отечественные инвестиции стали недоступны из-за высоких процентных ставок по кредитам [4, с. 11].

Рис. 1. Индексы изменения объемов валового регионального продукта и инвестиций в России.

Совершенно очевидно, что никакой рост экономики без незамедлительного наращивания инвестиционных ресурсов невозможен. Если не оживить инвестиционный поток, то реиндустриализацию, которая является последней надеждой роста экономики, может ожидать печальная участь, которая постигла предыдущие благие намерения – модернизацию экономики, переход к инновационному развитию, импортозамещение.

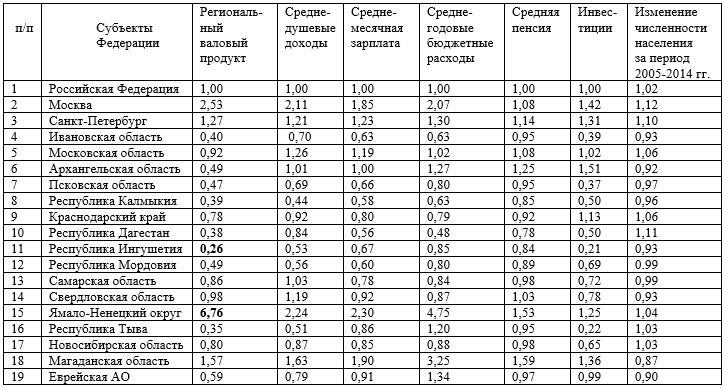

Пространственное развитие России также подтверждает несостоятельность современной модели экономического развития. Анализ некоторых важнейших финансово-экономических индикаторов официальной статистики свидетельствует о том, что уровень социально-экономического развития российских регионов характеризуется неоправданно высокой дифференциацией, которая может серьезно угрожать социальной стабильности государства. В таблице 1 приводятся расчетные индексы дифференциации некоторых основных макроэкономических показателей субъектов Федерации в 2013 — 2014 гг. (по данным официальной статистики). Эти индексы отражают среднедушевые показатели за 2013 — 2014 гг. Что касается индекса инвестиционных различий, то он рассчитывался на основе среднедушевого показателя инвестиционных затрат за десятилетний период (2005-2014 гг.).

Для того чтобы иметь общее представление об уровне дифференциации пространственного социально-экономического развития, из каждого федерального округа в анализ были включены по два субъекта Федерации, отличающихся по своему финансово-экономическому потенциалу. Представляется, что тенденция в изменении численности населения субъектов Федерации, может служить интегральным индикатором этой дифференциации: в относительно благополучных регионах численность населения растет. (В национальных республиках — Дагестане, Тыве демографические процессы отличны от общероссийских).

Следует отметить, что на величину самих показателей влияют некоторые российские региональные особенности, которые не позволяют объективно отразить реальные экономические и финансовые процессы. Так, например, повсеместная регистрация крупных российских компаний в Москве завышает московские среднедушевые показатели производства, прибыли и соответственно занижает их на территориях реальной деятельности компаний. Такие субъекты Федерации, как Москва и Санкт-Петербург, не имеют в своей отраслевой структуре сельского хозяйства, сельского населения, и условия формирования их бюджетов не сравнить с другими субъектами Федерации, которые вынуждены содержать сельские муниципальные образования. Все это говорит о том, в стране отсутствует научно-обоснованная региональная политика, и продолжение сложившихся тенденций может негативно сказаться как на общем экономическом развитии страны, так и на ее социальной стабильности.

Таблица 1 — Индекс дифференциации некоторых макроэкономических показателей субъектов Российской Федерации в 2013 – 2014 гг.

Поиски новой модели экономического развития

Недостаточно только признать несостоятельность действующей модели экономического развития, значительно сложнее найти новую, эффективную модель, в которой бы объективно отражалось сложившееся состояние экономики, реальные управляющие центры, их интересы, противоречия и механизмы их взаимодействия. Полемика относительно кардинального изменения подхода к системе управления социально-экономическим развитием в конечном итоге привела к формированию трех отличающихся друг от друга сценариев развития российской экономики. Первый сценарий подготовлен Минэкономразвития РФ, второй – Центром стратегического развития, а третий — Столыпинским клубом «Деловая Россия» [5, с. 12].

Все три сценария находятся в стадии формирования, и поэтому можно говорить лишь о некоторых их принципиальных особенностях. Что касается сценария Минэкономразвития, то если опустить все рассуждения, что дно падения российской экономики уже достигнуто и даже появились первые признаки ее восстановления, то можно выделить несколько существенных моментов:

- предполагаемый реальный рост экономики в 2% будет достигаться исключительно за счет роста инвестиций не менее 7-8% в год;

- необходимо создать бюджетные фонды инфраструктурных инвестиций и для их защищенности не учитывать эти фонды в рамках бюджетных государственных расходов;

- бюджетная поддержка должна оказываться преимущественно предприятиям, производящим экспортную продукцию.

Эти утверждения вызывают много вопросов. Во-первых, ничего не говорится об источниках инвестиций, из чего в некоторых публикациях СМИ делается вывод, что рост инвестиций произойдет за счет сокращения фондов потребления. Учитывая тенденцию падения уровня жизни в последние годы, дальнейшее ухудшение ее условий представляется неоправданным и небезопасным. Во-вторых, о каких экспортных предприятиях идет речь? До сих пор Россия была представлена на мировом рынке в значительной мере продукцией сырьевых отраслей. Гарантий в том, что продукция российских предприятий, поддержанных бюджетными средствами, будет востребована на мировом рынке, никто дать не может. Скорее всего, более реалистичная позиция состоит в том, чтобы поддерживать предприятия, способные конкурировать с импортом на внутреннем рынке.

Главный посыл сценария Центра стратегического развития состоит в проведении реформ (в сфере трудовых отношений, пенсионной, административной и т.д.). Следствием реформ должно стать:

- снижение инфляции;

- снижение государственных бюджетных расходов;

- сокращение дефицита бюджета;

- приватизация государственной собственности;

- вливание инвестиций в экономику.

Сторонники этого сценария считают недопустимым рост зарплаты в бюджетном секторе сверх его производительности, закачивание денег в экономику из-за угрозы оттока капитала, а также снижение кредитных ставок. По этому сценарию вопросов возникает еще больше. Во-первых, уже четверть века страна находится в состоянии реализации реформ — в сфере науки, образования, здравоохранения, развития жилищно-коммунального хозяйства. Ни разу не была дана оценка эффективности этих реформ и не сделан анализ ошибок и полученных положительных результатов. Во-вторых, утверждается, что деньги на инвестиции на самом деле есть, предприятия на счетах в банках имеют значительные средства. Возникает законный вопрос, что это за предприятия? Если это предприятия топливно-энергетического сектора, то почему они будут инвестировать в станкостроение и развитие ресурсосберегающих технологий? Что касается предприятий несырьевого сектора, то скорее они должны банкам. Кроме того, средства предприятий на банковских счетах – это не «длинные» деньги, которые надолго могут быть изъяты из оборота предприятий. Поэтому рассчитывать на то, что они могут быть использованы для финансирования инвестиционных проектов – наивно и несерьезно.

Те, кто разделяют идеи Столыпинского клуба «Деловая Россия», главной проблемой считают дефицит денег, которые могут быть использованы на инвестиционные цели и рост человеческого капитала. Поэтому основные положения их варианта стратегии включают:

- вливание денег в экономику, допуская при этом их дополнительную целевую эмиссию;

- стабильную экономическую и налоговую политику государства в обозримом будущем;

- доступные кредиты, особенно для регионов;

- поддержку рубля и контроль динамики его курса со стороны государства;

- приватизацию, но не прибыльных госкомпаний, а неэффективной собственности.

В этом сценарии главным, безусловно, является эмиссия денег и опасность роста инфляции.

Тем не менее, можно сказать, что первые два сценария по существу являются продолжением действующей модели экономического развития и поэтому неясно, за счет каких факторов из неэффективной она превратится в результативную. Решение проблемы восстановления инвестиционной активности должно быть безотлагательным, и времени на долгие дискуссии по поводу выбора сценария практически нет.

Региональная политика на субфедеральном уровне и ее приоритеты

Смена модели экономического развития требует разработки четкой региональной политики, определения ее приоритетов и принципов реализации этих приоритетов. Региональная политика государства реализуется на двух уровнях – федеральном и субфедеральном. На федеральном уровне альтернативные приоритеты региональной политики представлены либо поиском точек роста и их всемерной поддержкой в надежде на то, что они, как локомотивы, будут «тянуть» всю экономику, либо определением траекторий развития, которые приведут к сокращению чрезмерной дифференциации в уровне социально-экономического развития регионов [6-7].

Говоря о региональной политике, целесообразно отметить следующее. Во-первых, можно говорить о долгосрочной региональной политике, приоритеты которой определяются фундаментальными закономерностями воспроизводственных процессов и господствующими общественно-экономическими отношениями. Во-вторых – о среднесрочных приоритетах, которые отражают конкретные проблемы социально-экономического развития региона и необходимость их безотлагательного решения.

Эффективность региональной политики на субфедеральном уровне определяется тем, в какой мере действующая система управления обеспечивает реализацию конкурентных преимуществ регионов. Переход к рыночным отношениям привел к тому, что не только предприятия, но и регионы находятся в жесткой конкурентной среде. Конкуренция находит свое проявление, прежде всего, в борьбе за привлечение квалифицированных специалистов и инвестиционных ресурсов. Если в давно прошедшие времена главным конкурентным преимуществом региона было наличие сырьевых ресурсов, то в современном мире самыми процветающими странами и регионами являются те, которые в структуре трудовых ресурсов имеют большую долю кадров с высоким уровнем человеческого капиталам. Естественно, что современный образованный человек всегда выбирает для своей жизнедеятельности регион, который характеризуется хорошим качеством жизни, где он будет иметь не только высокий доход, но и современное медицинское обслуживание, современные школы, безопасные и качественные автомобильные дороги, развитую сферу культуры. Соответственно и инвестору, выбирающему место размещения своего высокотехнологичного производства, в первую очередь, привлечение инвестиций определяет будущее региона – рост рабочих мест, доходов населения, доходов бюджета. Следует отметить, что регионы косвенно конкурируют за рынки сбыта продукции, которая произведена на их территории[8-10].

Несомненно, огромные пространства России и разнообразие природно-климатических особенностей требуют при разработке региональной политики каждого региона учитывать его специфические условия, предпосылки и ограничения развития. Тем не менее, большинство регионов, за исключением тех из них, где хозяйственная жизнь организована вахтовым методом, которые играют особую роль в реализации политики расселения населения, имеют некоторые общие долгосрочные приоритеты, которые должны находить отражение во всей системе управления социально-экономическим развитием региона. К долгосрочным относятся следующие приоритеты:

- Формирование условий для развития и роста человеческого капитала. Известно, что в современном мире существует прямая корреляция между процветанием государства и его регионов и качеством человеческих ресурсов. Наукоемкой инновационной экономике требуется высокий человеческий потенциал. При определении индекса человеческого капитала учитываются показатели, характеризующие здоровье, уровень образования и доходы населения, т.е. это интегральный показатель, в котором отражается уровень развития экономики и ее качество, уровень развития системы здравоохранения, системы образования, состояния экологической среды и т. д.

- Развитие высокотехнологичных секторов экономики. Этот приоритет определяется развитием производств, которые используют достижения науки, обеспечивающие рост производительности труда, ресурсосбережение и рост производства продукции с высокой долей добавленной стоимости. Большим недостатком российской экономики является ее невосприимчивость к развитию в ней инновационных секторов, отсутствие спроса на отечественную инновационную продукцию. Это вызвано высокими рисками при ее создании и отсутствием интереса к ее созданию со стороны структур, реально обладающих финансовыми ресурсами.

- Создание благоприятного инвестиционного климата в регионе. Инвестиционный климат для инвестора – это понятие вполне конкретное и оно включает наличие или отсутствие дополнительных, неоправданных затрат при ведении бизнеса на данной территории. Поэтому различные мировые и отечественные агентства регулярно публикуют результаты анализа инвестиционного климата в разных регионах и странах и определяют на этом основании инвестиционные рейтинги территорий, которые служат компасом для бизнеса.

- Формирование условий для производства и продвижения продукции, конкурентоспособной на внутреннем и внешнем рынке. Необходим маркетинг территории для всех регионов и муниципальных образований. Территория, также как любая продукция, нуждается в рекламе. Для этого всем регионам необходимо активно участвовать в российских и международных выставках с демонстрацией своих возможностей, организовывать ярмарки, развивать побратимские связи, использовать технические средства массовой информации для рекламирования производимых продукции и услуг и т.д.

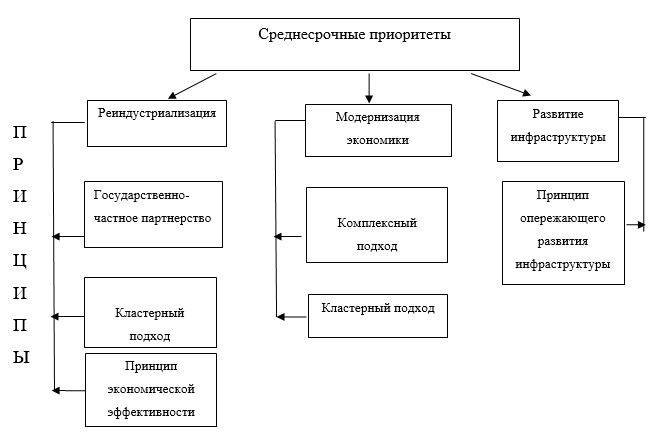

Среднесрочные приоритеты определяются теми проблемами, с которыми сталкивается государство и его регионы на современном этапе развития и решение которых обеспечивает достижение значимых общественно-экономических целей. Современные проблемы, прежде всего, связаны с неэффективной структурой экономики и высокой зависимостью от импорта. Поэтому важнейшие среднесрочные приоритеты российской региональной политики включают следующие:

- Реиндустриализация промышленности. Правомерно говорить о том, что реиндустриализация тесно связана с идеей импортозамещения. Состояние российской экономики, а также мировая политическая ситуация свидетельствуют о необходимости безотлагательной реализации этого приоритета. Несмотря на то, что суть этой проблемы с различными видоизменениями обсуждается на протяжении длительного времени, до сих пор она практически не решалась из-за отсутствия спроса российской экономики: у импортозамещения был конкурент – мировой рынок. Экономические санкции, которые введены против России, создают «благоприятные» предпосылки и принуждают экономику к переходу на траекторию возрождения собственной промышленности. Вопрос заключается в том, кто и как должен организовать спрос на импортозамещение. Если надеяться на то, что это сделает частный бизнес, то ожидание может затянуться надолго. Представляется, что такой спрос должно организовать государство в лице своих регионов – субъектов Федерации. Для этого необходимо проанализировать государственные закупки, структуру импорта и выступить организационным и финансовым участником развития импортозамещающих производств. Кроме того, необходимо проанализировать производственный и трудовой потенциал субъектов Федерации и дать оценку возможностей их использования и расширения для производства импортозамещающей продукции. Потребуется разработка оптимальной схемы развития и размещения предприятий по производству импортозамещающей продукции и разработка механизм запуска этого проекта.

- Модернизация традиционных отраслей. Речь идет, прежде всего, о таких отраслях, как сельское хозяйство, легкая и пищевая промышленность, производство строительных материалов, лесное хозяйство, деревообработка и др. Решение проблемы модернизации традиционных отраслей затрагивает проблему пространственного развития государства, особенно развитие малых городов и сельских районов. Реализация этого приоритета региональной политики связана с использованием таких современных подходов, как формирования территориальных кластеров, обеспечивающих выпуск продукции, конкурентоспособной на внутреннем и внешнем рынке. Модернизация сельского хозяйства, развитие перерабатывающих предприятий в сельских районах приведет к созданию новых современных рабочих мест, росту доходов населения и послужит решению проблемы рационального расселения и сохранения сельского образа жизни;

- Развитие инфраструктуры. Бесспорным приоритетом региональной политики, который затрагивает интересы всех регионов, является развитие инфраструктуры. Прежде всего, речь идет о дорожной сети, о формировании устойчивой сети энергоснабжения и газоснабжения. В длительных и противоречивых поисках внешних потребителей газа, не следует забывать о том, что уровень газификации российской экономики и населения составляет около 60%. Многие населенные пункты не имеют постоянной транспортной связи с соседними населенными пунктами и районными центрами.

Методологической основой системы управления, призванной реализовать общественно значимые приоритеты региональной политики, является совокупность принципов, отражающих объективные закономерности общественно-экономического развития. Создание эффективной системы управления — это поиск баланса в использовании установленных принципов, которые могут быть взаимно противоречивыми. Реализация принципов должна находить отражение в законодательно-правовой базе, лежащей в основе системы управления и используемых инструментах механизма системы управления.

Рис. 2. Среднесрочные приоритеты и основные принципы реализации государственной экономической политики

К основным принципам реализации государственной экономической политики относятся следующие (рис. 2):

- Принцип государственно-частного партнерства. Необходимость учета и использования этого принципа отражает такую закономерность как слабый интерес частного бизнеса к проектам с высоким риском, с большим сроком окупаемости. Пока лишь государство в целях самосохранения заинтересовано в развитии высокотехнологичных секторов экономики, в то время как нефтегазовый сектор заинтересован только в соответствующем оборудовании и трубопроводной системе, а банковский сектор — в валютном курсе и доступе к дешевым иностранным кредитам. Силиконовая долина в США сформировалась благодаря реальной заинтересованности государства в технологическом прорыве и мощной государственной финансовой поддержке этого проекта. Для того чтобы этот принцип заработал, необходимо создание крупного государственного инвестиционного банка, обеспечивающего предоставление кредитов с низкой процентной ставкой для осуществления крупных целевых национальных проектов. Даже если для этого потребуется дополнительная эмиссия денежной массы, она не приведет к инфляции, если эта масса не окажется на финансовом рынке, но послужит основой для развития инвестиционных процессов.

- Принцип комплексного подхода. Учет этого принципа особенно понятен на примере модернизации сельской экономики: бессмысленно направлять деньги в развитие сельского хозяйства, если не удастся привлечь в эту сферу квалифицированные кадры, поскольку современный специалист не станет жить в условиях бездорожья, отсутствия современных учреждений образования, здравоохранения, коммунальных услуг и нормальных жилищных условий.

- Кластерный подход и принцип межрегионального взаимодействия связаны с сохранением единого экономического пространства страны и реализацией ее конкурентных возможностей в мировой экономике. Формирование локальных и региональных кластеров позволит более эффективно использовать ресурсный потенциал региона.

- Принцип опережающего развития инфраструктуры. Ключевым элементом инвестиционного климата является инфраструктура. Весь опыт успешной мировой практики реализации крупных проектов свидетельствует о том, что все они начинаются с создания инфраструктуры. При отсутствии нормальных дорог, сетей электро- и газоснабжения, учреждений досуга невозможно рассчитывать на привлечение инвесторов.

- Классические принципы: принципы экономической эффективности, социальной справедливости, сохранения экологического равновесия и др.

Дорожная карта: от шанса к результату

Анализируя и классифицируя различные факторы, влияющие на уровень экономического, социального, технологического, инновационного развития любой страны, можно свести все эти факторы к двум, а именно – наличию ресурсов и эффективной системы управления. При этом очевидно, что ресурсы – понятие емкое, и они включают не только нефть и газ, но и все то, без чего не может успешно развиваться экономика – основа благополучия страны. Ресурсы включают в себя, прежде всего, труд и его качество, которое зависит от развития системы образования, здравоохранения, жилищных условий и состояния природной среды, а также землю, научный потенциал, технологии, инфраструктуру и природные богатства. С точки зрения наличия природных ресурсов, было бы несправедливо говорить, что Россия ими обделена. Более того, по мере развития мировой тенденции истощения сырьевых ресурсов, значимость России по этому показателю будет только возрастать.

Чтобы объективно оценить второй фактор — эффективность российской системы управления, достаточно проанализировать, как декларируются и как реализуются основные приоритеты социально-экономического развития. Все проблемы современной российской экономики «лежат на поверхности», и не проходит ни одного серьезного экономического форума, где бы о них не говорили, не подчеркивали приоритетность их решения – это необходимость формирования современной структуры экономики с высокой долей высокотехнологичных отраслей и сокращение неоправданно высокой дифференциации в социально-экономическом развитии регионов. Эти приоритеты находят свое отражение в разрабатываемых различными властными структурами стратегиях и концепциях развития, но они «повисают в воздухе», т.к. отсутствует необходимая институциональная система, каналы их продвижения и доведения до конкретных управленческих решений, обеспечивающих их воплощение в объекты хозяйственной деятельности. В советское время институциональная система управления существовала (Госплан, Комитет по науке и технике и т.д.), и она представляла собой сеть продвижения принимаемых решений до конкретных территорий их реализации. В современной ситуации непонятно кому адресованы декларируемые приоритеты. Следует отметить, что существует положительный мировой опыт индикативного планирования, когда государство информирует бизнес о своих интересах, а бизнес незамедлительно реагирует своей инвестиционной активностью, рассчитывая на поддержку государства. Но как подтверждает практика, противоречия между интересами и возможностями основных структурных элементов российского общества столь значительны, что реализация приоритетов, рассчитанная лишь на индикативное регулирование и действие рыночных механизмов, является утопией. Ко всему прочему, следует напомнить, что после принятия за аксиому необходимость перехода от планово-распределительной к рыночной модели экономики прошло уже более двух десятилетий, но до сих пор не определены основные черты этой модели, и все еще идут споры о роли в ней государства.

На современном этапе общественно-экономического развития перед Россией стоит серьезная задача смены старой и поиска новой модели экономического развития, которая бы обеспечила, наконец, переход к инновационной траектории развития.

Говоря о необходимости перехода к инновационному развитию, следует понимать, что в инновационном подходе, прежде всего, нуждается система управления, что в современных условиях именно система управления является главным фактором, от которого зависит социально-экономическое благополучие государства и его регионов, реализация шансов обусловленных наличие ресурсов, позволяющих стране быть вполне самодостаточной и эффективной на мировом рынке.

Система управления экономикой должна представлять собой единство трех взаимосвязанных элементов, таких как:

- планово-прогнозная деятельность, включающая в себя целеполагание, определение первоочередных, среднесрочных и долгосрочных приоритетов, разработку мероприятий, обеспечивающих их достижение, оценку финансовых источников;

- организационные структуры, ответственные за их реализацию;

- механизм управления, включающий законодательно-правовую базу и совокупность рычагов воздействия на участников процесса общественного воспроизводства, обеспечивающих движение к намеченным целям (налоги, пошлины, льготы, субсидии и т.д.).

Два последних атрибута в совокупности представляют собой институциональную часть системы управления, ее «проводящую сеть», призванную обеспечить реализацию решений, отражающих интересы общественного развития.

Для создания эффективной системы управления экономикой региона необходимо обеспечить нахождение оптимального баланса в использовании принципов управления общественно экономическим развитием. Материализация этих принципов должна находить отражение в законодательно-правовой базе, лежащей в основе системы управления и используемых инструментах механизма управления экономикой региона. Принципы представляют собой не просто аксиомы, имеющие чисто теоретическое значение, а выполняют реальную рабочую нагрузку в системе управления, обеспечивая баланс интересов структур, представленных в экономике. При условии, если принципы реализации экономической политики в полной мере будут учитываться в процессе принятия решений органами власти и находить отражение в законодательно-правовой базе, то это может обеспечить высокую эффективность системы управления.

Читайте также

Библиографический список

- Глазьев С.Ю. О новой парадигме в экономической науке // Государственное управление. Электронный вестник. — 2016. — № 56. — С. 5-39.

- Делягин М.Г. Стратегия модернизации: каким должен быть ответ России глобальной депрессии // Научные труды Вольного экономического общества России. — 2015. — Т. 196. — С. 265-273.

- Некипелов А.Д. О ресурсном проклятии и его влиянии на тактику и стратегию экономического развития // Журнал новой экономической ассоциации. — 2015. — № 2 (26). — С. 205-209.

- Аганбегян А.Г. Есть ли у нас план? // Аргументы и факты. – 2016. – № 23. – С.11.

- Битва программ // Аргументы и факты. – 2016. — № 22. – С.12.

- Клисторин В.И. Федеративные отношения, региональная политика и проблема деформации экономического пространства России // Регион: экономика и социология. – 2013. — № 3. – С. 79-95.

- Лексин В.Н. Региональная политика в контексте угроз и рисков стабильного функционирования государства // Проблемный анализ и государственно-управленческое проектирование. — 2013. — Т. 6. — № 5. — С. 89-98.

- Региональное и муниципальное управление социально-экономическим развитием в Сибирском федеральном округе / под ред. А.С. Новоселова. – Новосибирск: Изд-во ИЭОПП СО РАН, 2014. – 400 c.

- Селиверстов В.Е. Региональное стратегическое планирование: от методологии к практике. – Новосибирск, 2013. – 435 с.

- Субфедеральная экономическая политика: проблемы разработки и реализации в Сибирском федеральном округе / Под ред. А.С. Новоселова. – Новосибирск: Изд-во ИЭОПП СО РАН, 2012. – 408 с.

References

- Glaz’ev S.Yu. A New Paradigm in Economic Science [O novoi paradigme v ekonomicheskoi nauke]. Public Administration E-Journal. 2016. Pp. 5-39.

- Delyagin M.G. Modernization strategy: how Russia should respond to global depression [Strategiya modernizatsii: kakim dolzhen byt’ otvet Rossii global’noj depressii]. Proceedings of the Free Economic Society. 2015. 196. Pp. 265-273.

- Nekipelov A.D. Оn the resource curse and its effect on tactics and strategy of economic development [O resursnom proklyatii i ego vliyanii na taktiku i strategiyu ekonomicheskogo razvitiya]. Journal of the new economic association. 2015. 2 (26). pp. 205-209.

- Aganbegyan A. G. We have a plan, don’t we? [Est’ li u nas plan?]. The Arguments and facts newspaper. 2016. 23. P.11.

- Battle of programs [Bitva programm]. The Arguments and facts newspaper. 2016. 22. P.12.

- Klistorin V.I. Federative Relations, Regional Policy and the Challenge of Deformation of the Economic Space of Russia [Federativnye otnosheniya, regional’naya politika i problema deformatsii ekonomicheskogo prostranstva Rossii]. Region: Economy and Sociology. 2013. 3. Pp. 79-95.

- Leksin V. N. Regional Policy in the Context of Threat and Risks for Sustainable Functioning of the State [Regionalnaya politika v kontekste ugroz i riskov stabilnogo funktsionirovaniya gosudarstva]. Problem Analyses and Public Management Planning. 2013. 6 (5). Pp. 89-98.

- Regional and municipal management of socio-economic development in Siberian federal district [Regionalnoe i munitsipalnoe upravlenie sotsialno-ekonomicheskim razvitiem v Sibirskom federalnom okruge]. Ed. by Novoselov A.S. Novosibirsk. Institute of Economics and Industrial Engineering. 2014. 400 p.

- Seliverstov V.E. Regional Strategic Planning: from Methodology to Practice [Regional’noe strategicheskoe planirovanie: ot metodologii k praktike]. Novosibirsk. Institute of Economics and Industrial Engineering. 2013. 435 p.

- Subfederal Economic Policy: Challenges of Design and Implementation in the Siberian Federal District [Subfederal’naya ekonomicheskaya politika: problemy razrabotki i realizatsii v Sibirskom federal’nom okruge]. Ed. by Novoselov A.S. Institute of Economics and Industrial Engineering. 2012. 408 p.