Механизм управления воспроизводством инженерных кадров на основе метамоделирования компетенций

The mechanism of administering reproduction of engineering staff based on competencies metamodeling

Авторы

Аннотация

В статье рассмотрен механизм воспроизводства инженерных кадров, построенный на основе метамоделирования компетенций, раскрыта архитектура механизма, особенности его формирования в рамках единой образовательной инженерной среды. Приведено описание авторской концепции создания образовательной инженерной среды. Раскрыты методологические принципы метамоделирования компетенций с учетом построения модели интероперабельных компетенций, являющейся основой механизма воспроизводства инженерных кадров.

Ключевые слова

воспроизводство инженерных кадров, образовательные стандарты, метамоделирование, инженерные компетенции

Финансирование

Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований в рамках научного проекта № 16-36-00302 «Воспроизводство инженерных кадров как доминанта инновационного промышленного развития экономики»

Рекомендуемая ссылка

No items found. Механизм управления воспроизводством инженерных кадров на основе метамоделирования компетенций // Современные технологии управления. ISSN 2226-9339. — №12 (72). Номер статьи: 7201. Дата публикации: 01.12.2016. Режим доступа: https://sovman.ru/article/7201/

Authors

Abstract

The article describes a mechanism of reproduction of the engineering staff. The key feature of the mechanism is a principle of competence metamodeling. Special attention is paid to the mechanism architecture and its implementation on the basis of an integrated educational engineering environment. Methodological principles of competence metamodeling is also disclosed in the article highlighting the concept of competence interoperability and the authors approach to building competence model.

Keywords

reproduction of engineering staff, educational standards, metamodeling, engineering competences

Project finance

The study was supported by the Russian Foundation for Basic Research in the framework of a research project № 16-36-00302 "Reproduction engineering personnel as a dominant industrial innovation development of economy"

Suggested citation

No items found. The mechanism of administering reproduction of engineering staff based on competencies metamodeling // Modern Management Technology. ISSN 2226-9339. — №12 (72). Art. # 7201. Date issued: 01.12.2016. Available at: https://sovman.ru/article/7201/

Введение

В условиях непрерывного научно-технического развития, формирования новых технологических кладов и повсеместного внедрения инноваций доминантой экономического развития становится наличие кадров, способных обеспечивать создание и применение новых технических и технологических подходов в промышленном производстве, что и определяет актуальность своевременного воспроизводства инженерных кадров.

Исходя из анализа текущей ситуации в области подготовки и переподготовки инженерных кадров, ключевой проблемой воспроизводства инженерно-технических специалистов является формирование необходимого набора компетенций у обучающихся, а также отсутствие согласованности интересов всех сторон процесса воспроизводства инженерных кадров — ВУЗ, предприятие, сам обучающийся. В экономической теории данное явление называется ассиметричностью информации, то есть отсутствием всей полноты сведений об интересах, предпочтениях и возможностях контрагентов. В контексте воспроизводства инженерных кадров ассиметричность информации является следствием несовершенства существующего управленческого механизма подготовки инженерных кадров.

Методология построения механизма управления процессом воспроизводства инженерных кадров

Для преодоления этого ключевого недостатка предлагается организационно-экономический механизм управления процессом воспроизводства инженерных кадров на основе формирования образовательной инженерной среды и метамоделирования компетенций.

Архитектура предлагаемого к реализации механизма управления отвечает необходимым методологическим принципам организации механизмов с учетом требований к построению информационных потоков, а именно:

- совместимость стимулов;

- принцип выявления (раскрытие типов экономических агентов и ключевых характеристик – уровня подготовки инженерных кадров, соответствие компетенций требованиям работодателей, возможности в формировании компетенции для ВУЗа);

- принцип участия.

К примеру, важнейшей особенностью данного механизма является выполнения условия совместимости, то что создаст предпосылки для раскрытия всей полноты информации о текущем уровне компетенций обучающихся, возможностях ВУЗа обеспечить необходимый набор компетентностных модулей, их уровень и качество проработки, а также требования работодателей относительно навыков, знаний, умений и компетенций, предъявляемых к работнику – выпускнику ВУЗа.

Свойства совместимости стимулов является важнейшим параметром любого экономического механизма, в том числе в рамках систем управления. В теоретическом плане данное направление исследований экономических механизмов, к сожалению, в работах отечественных авторов раскрыто в незначительной степени, имея либо ознакомительный характер [1, с. 9], либо упоминается вскользь [2, с. 16]. В работах зарубежных исследователей особенности построения экономических механизмов с учетом требований совместимости стимулов раскрыто более широко, в частности в работах Л. Гурвица [3] и других современных авторов [4].

Внедрение в механизм инструментов реализации условия совместимости стимулов позволяет добиться кооперации интересов и действий экономических агентов в направлении взаимного удовлетворения интересов в рамках образовательного процесса. Безусловно, важнейшей составляющей достижения данной цели в рамках исследования является использование модульного компетентного подхода.

Принцип выявления. Внедрение принципа выявления (более детально данный принцип раскрыт в работах зарубежных авторов по проблеме создания оптимальной контрактной системы [5]) в рассматриваемый механизм достигается за счет создания методических блоков оценки текущего уровня компетентности обучающихся, квалификационной оценки соответствия уровня подготовки и преподавания заявленным в рамках модуля компетенциям, а также оценки предпочтений работодателей относительно необходимого набора компетенций, которыми должен обладать работник.

Кроме того, принцип выявления, как и принцип совместимости стимулов направлен на максимизацию интересов всех типов контрагентов, взаимодействующих в рамках процесса воспроизводства инженерных кадров.

Принцип участия внедрен в механизм в качестве инструмента мотивации контрагентов. Данный принцип направлен на создание предпосылок к формированию максимальной полезности участия в функционировании механизма, а с другой стороны направлен на обеспечение саморегуляции и децентрализации.

Реализация рассматриваемого механизма воспроизводства инженерных кадров с учетом описанных выше требований к управленческим механизмам возможно лишь с использованием информационных технологий. Внедрение информационных технологий позволяет избежать ограничений, определяемых традиционными организационными и методическими подходами, существенно повысить эффективность образовательного процесса.

При этом, поскольку компоненты образовательного процесса являются неотъемлемым звеном инфраструктуры воспроизводства инженерных кадров, актуализируются вопросы трансформации предлагаемого механизма управления с учетом формирования информационно-образовательной инженерной среды.

Под информационно-образовательной инженерной средой (ИОиС) понимается вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура образовательной деятельности: прикладная платформа, приложения, информационные ресурсы, документация, поддерживающие организационные системы [6, с. 21].

Информационно-образовательная среда направлена на решение проблемы информационного обеспечения и сопровождения образовательного процесса путём создания программно-технического комплекса, обеспечивающего хранение, обработку информационных ресурсов (статистические данные), автоматизацию организационно-методического процесса обучения, а также визуализацию результатов текущей деятельности, реализуемой в процессе воспроизводства инженерных кадров. Архитектурно, указанная информационно-образовательная среда может быть выполнена в форме облачного сервиса, методология построения которой в контексте создания образовательной среды частично раскрыта, к примеру, в работе Л.И. Мироновой и И.А. Язовцева [7].

Результатом реализации проекта является общедоступная информационная система, которая может быть использована как единая платформа организационно-управленческого сопровождения процесса воспроизводства инженерных кадров, в особенности это актуально для образовательной составляющей. Предлагаемая ИОиС обеспечивает интеграцию в единое информационное пространство совокупность следующих ключевых процессов, нетипичных для традиционных механизмов управления воспроизводства инженерных кадров:

- выявление текущих проблемных зон процесса подготовки инженерных кадров;

- актуализация текущего набора компетенций, владение которыми является приоритетным с позиции выравнивания интересов сторон, заинтересованных в процессе воспроизводства и подготовки инженерных кадров;

- оценка компетентности инженерных кадров в части соответствия модельному набору инженерных компетенций.

Преимущества предлагаемой к реализации информационно-образовательной среды:

- многократное использование единиц контента (дидактических единиц), направленных на формирование интегральных информационных ресурсов, рассчитанных на удовлетворение конкретных образовательных потребностей (формирование компетенций);

- мобильность ИОиС;

- интероперабельность – возможность взаимодействия с другими ИОС и информационными ресурсами;

- повышает доступность информационных ресурсов в рамках образовательного процесса;

- ускоряет процесс диагностики и принятия решений в процессе воспроизводства инженерных кадров;

- позволяет внедрить новые методические подходы, отличающиеся сложностью, либо трудоёмкостью реализации за счёт интеграции в единое информационно-техническое пространство ИОиС;

- позволяет выйти за ограничения, определяемые традиционными организационно-методическими подходами к управленческой деятельности, существенно повысить их эффективность;

- создание функциональной инфраструктуры обеспечивает общие вычислительные информационно-телекоммуникационные функции и предоставляет соответствующие услуги со стороны приложения;

- обеспечивает информационно-справочную поддержку образовательной, исследовательской, управленческой деятельности;

- создание общего технологического фундамента для решения проблемы интеграции различных компонентов, ускоряет процесс создания инфраструктуры их взаимодействия;

- контроль за процессом формирования инженерных компетенций.

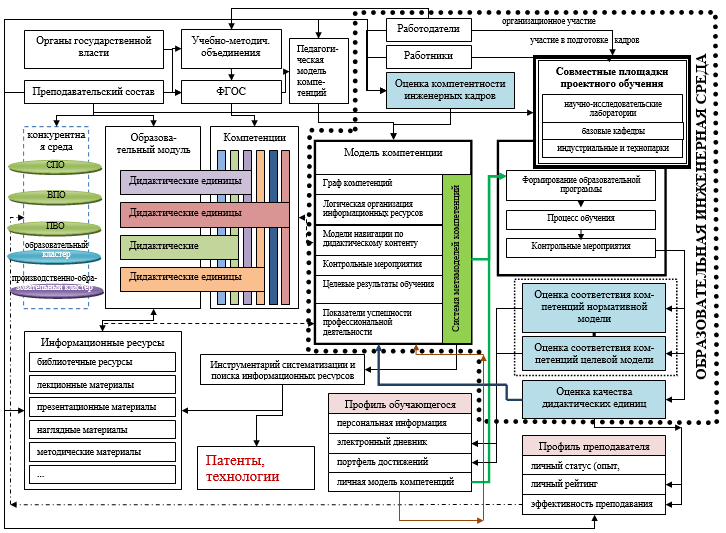

Обобщенная схема работы механизма управления процесса воспроизводства инженерных кадров на основе образовательной инженерной среды представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Механизм управления воспроизводством инженерных кадров

Модель компетенций как ключевой элемент механизма управления процессом воспроизводства инженерных кадров

Одним из ключевых элементов предлагаемого механизма является модель компетенций — «поскольку конечной целью обучения является формирование необходимой компетенции, наибольшую точность и эффективность управления учебным процессом способна обеспечить его организация на основе моделей компетенций» [6].

Использование модели компетенций позволяет формализовать предметную область: информационные ресурсы и их логическая организация, система навигации по контенту с привязкой с иерархии компетенций, контрольные точки и т.д. В рамках модели компетенций разрабатывается система расширяемых метамоделей компетенций, которая, в свою очередь, позволяет построить абстрактный уровень атрибутов компетенций, отношений между ними, а также совокупность операций над сформированными описаниями.

Метамодель компетенций — обобщенная схема модели компетенций и совместного использования данных о компетенциях разными людьми, в разных областях и задачах, включая поддержку применения таких общих данных в разных информационных системах (ИС).

Метамоделирование компетенций позволяет решать задачи их совместного использования в кооперирующихся организаций (вузы – предприятия – отраслевые союзы – профессиональные объединения). Метамодели применяются в областях и задачах, в которых требуется согласованное накопление и совместное использование данных о компетенциях (что мы имеем в данном случае).

В ней интегрированы испытанные достижения, перспективные элементы стандартов и специально разработанные определения и положения, а также учтен опыт неформальных описаний компетенций в развивающихся региональных, национальных и отраслевых профессиональных и образовательных стандартах.

Внедрение метамодели компетенций позволяет также внедрить в общую модель компетенций различные градации, ступени и функциональные роли компетенций.

В результате обеспечивается интероперабельность инженерных компетенций в рамках различных проблемно-ориентированных систем (при подготовке специалистов широкого профиля). Интероперабельность компетенций предполагает их логически строгое, последовательное построение, возможность применения к ним унифицированных формализованных процедур обработки, совместного использования в указанных областях, с целью корректного и согласованного решения задач воспроизводства инженерных кадров.

Применимость метамоделей компетенций в различном контексте высшего профессионального образования достигается за счет построения аналитических элементов компетенций — «единиц компетенции».

Кроме того, использование метамоделей компетенций позволяет внедрить разделяемость содержимого на информационную и методическую составляющую, что создает дополнительный уровень интероперабельности систем.

Формирование системы метакомпетенций осуществляется путем внедрения дополнительного абстрактного уровня – единиц компетенций, являющихся составными элементами компетенций.

Преимуществом использования единиц компетенции является повышение эффективности контрольных мероприятий, направленных на эффективность образовательного процесса в части формирования мягких компетенций.

Методология выделения единиц компетенций основана на декомпозиции предметной области – объектов и их классов, с анализом свойств, характеристик, уровней агрегации, методов, функций, процедур и операций. Необходимо также отметить, что в рамках формирования метамоделей компетенции обязательным образом определяется характер и степень отношений между единицами компетенций.

В основе такого подхода к организации модели компетенций на базе метамоделей лежит принцип многократности и универсальности использования единиц компетенции. Такой подход является в настоящее время наиболее актуальным, поскольку в условиях ограниченности всех видов ресурсов (недостаток профессорско-педагогического состава, ограниченность времени при подготовке учебных программ, высокая нагрузка на преподавательский состав, глубокая вариация дисциплин) применение универсальных и многократно используемых единиц компетенций существенным образом снижает издержки образовательного процесса.

Модели компетенций формируются в результате одновременного воздействия следующих факторов:

- набор компетенций (в широком контексте, как совокупность разнотипных и однотипных, образующих кластеры, компетенций, разрабатываемых педагогическим составом в рамках образовательных модулей);

- педагогическая модель компетенций;

- результаты диагностики компетентности инженерных кадров (производится на основе методического подхода, представленного в разделе 2.2., и учитывающего интересы работодателей, работников, обучающихся и науки);

- результаты диагностики качества дидактических единиц, их соответствия заявленным компетенциям, адекватности образовательному процессу и т.д.

Заключение

Предлагаемый к реализации механизм управления формированием компетенций инженерных кадров является перспективным направлением модернизации существующей системы воспроизводства инженерных кадров, поскольку позволяет существенным образом улучшить следующие параметры:

- взаимная удовлетворенность интересов работодателей и обучающихся;

- представительство интересов обучающихся в формировании учебного процесса, программы обучения и модели компетенций;

- конкурентоспособность дидактических единиц и их качество;

- возможность использования метамоделей компетенций инженерных кадров;

- интеграция информационных ресурсов и моделей компетенций в рамках единой структуры метакомпетенций;

- эффективность и расширенная применимость результатов диагностики обучающихся на предмет уровня их комптентности по ключевым инженерным компетенциям и т.д.

В этой связи представляется целесообразным внедрение данного механизма управления формированием компетенций инженерных кадров в практической работе учреждений высшего профессионального образования во взаимодействии с ключевыми акторами образовательной сферы – промышленными предприятиями, органами государственной власти, общественными организациями, профессиональными союзами и т.д.

Читайте также

Библиографический список

- Измалков С., Сонин К., Юдкевич М. Теория экономических механизмов // Вопросы экономики. 2008. № 1. С. 4-26.

- Матвеенко В.Д. Стимулирующие механизмы в экологически мотивированном регулировании: станут ли эффективными экологические политики в переходных и развивающихся экономиках? // Журнал новой экономической ассоциации. № 8. С. 10-34.

- Hurwicz L. «On Informationally Decentralized Systems», in: C. McGuire and R. Radner, eds., Decision and Organization. (North Holland, Amsterdam). 1972. P. 297-336.

- Yan Chen. Incentive-Compatible Mechanisms for Pure Public Goods: A Survey of Experimental Research // The Handbook of Experimental Economics Results. Plott and Smith, Eds. April 28, 2003.

- Myerson R. (1981) Optimal Auction Design, Mathematics of Operations Research, 6, 58-73.

- Башмаков А.И. Принципы и технологические основы создания открытых информационно-образовательных сред / Башмаков А.И., Старых В.А. ; ФГУ ГНИИ ИТТ «Информатика». – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. – 719 с. С. 21.

- Миронова Л.И., Язовцев И.А. Стратегические вопросы создания образовательного облачного сервиса для триады взаимодействия «бизнес – власть – образование» // Известия УрГЭУ. № 2(40). 2012. С. 147-152.

References

- Izmalkov S., Sonin K., Judkevich M. Theory of economic mechanisms [Teorija jekonomicheskih mehanizmov]. Economic issues. № 1. pp. 4-26.

- Matveenko V.D. Incentive mechanisms in ecologically motivated regulation, will the environmental policy in transition and developing economies become effective? [Stimulirujushhie mehanizmy v jekologicheski motivirovannom regulirovanii, stanut li jeffektivnymi jekologicheskie politiki v perehodnyh i razvivajushhihsja jekonomikah?]. Journal of new economic association. № 8. pp. 10-34.

- Hurwicz L. “On Informationally Decentralized Systems”, in C. McGuire and R. Radner, eds., Decision and Organization. (North Holland, Amsterdam). 1972. pp. 297-336.

- Yan Chen. Incentive-Compatible Mechanisms for Pure Public Goods. A Survey of Experimental Research. The Handbook of Experimental Economics Results. Plott and Smith, Eds. April 28, 2003.

- Myerson R. (1981) Optimal Auction Design, Mathematics of Operations Research, 6.pp. 58-73.

- Bashmakov A.I. Principles and technological bases of building open information and education environments [Principy i tehnologicheskie osnovy sozdanija otkrytyh informacionno-obrazovatel’nyh sred]. FSI SSI «Informatica». Moscow, BINOM. Laboratory of knowledge, 2010. 719 p.

- Mironova L.I., Jazovcev I.A. Strategic questions of building education cloud service for triple “business – authority – education” [Strategicheskie voprosy sozdanija obrazovatel’nogo oblachnogo servisa dlja triady vzaimodejstvija «biznes – vlast’ – obrazovanie»]. New of USEU. № 2(40). 2012. pp. 147-152.