Введение

Переход России к рыночным отношениям породил не только экономические, но и психологические проблемы, которые порождают серьезные противоречия в обществе. Эти противоречия требуют политических, экономических и социальных решений. За прошедшие 16 лет перехода общества к новым условиям произошло разрушение привычного уклада жизни, и еще только формируются новые основы общественного взаимодействия [2, с. 49].

В современных социально-экономических условиях происходит значительное высвобождение и, следовательно, перераспределение рабочей силы, возрастает число работников, вынужденных либо осваивать новые профессии, либо менять свое рабочее место и коллектив, что подчёркивает актуальность проблемы адаптации персонала.

Основной (главной) конечной целью управления является обеспечение эффективного, оптимального использования потенциальных возможностей сил, средств и ресурсов для успешного и своевременного выполнения поставленных задач. Исходя из этого, сущность управления заключается в организации и постоянном осуществлении субъектами управления управлявшего воздействия на подчиненных целенаправленного на успешное и своевременное выполнение поставленных задач с наилучшим использованием потенциальных возможностей сил, средств и ресурсов. Конечная цель управления достигается выполнением широкого круга задач, решение которых и составляет содержание управления [4, с. 128].

Качество трудовой жизни – один из критериев эффективности. Под ним понимается реакция людей на условия труда и жизни в организационных системах. О качестве трудовой жизни можно судить по удовлетворенности людей условиями труда, чувству безопасности, уверенности, т.е., по уровню адаптации человека в трудовом коллективе.

Таким образом, адаптация является одним из критериев эффективности и оказывает влияние на способность организации функционировать максимально результативно с минимальными затратами человеческих, временных, информационных и других ресурсов.

В любой организации есть либо временно незадействованные, либо не полностью задействованные ресурсы – люди. Поскольку человеческие ресурсы являются генератором дохода, то можно предположить, что эффект от их активизации может дать ощутимый процент прироста прибыли. Повышение профессионального уровня персонала равноценно продуктивности работы организации в целом.

Данное исследование направлено на выявление экономической целесообразности профессиональной адаптации, необходимых затрат и источников финансирования мероприятий по адаптации персонала для применения в организациях социальной сферы.

Эффективность управления профессиональной адаптацией

Рассмотрим эффективность управления персоналом в целом и профессиональной адаптацией персонала, в частности.

Работая с кадрами, руководство ориентируется в первую очередь на эффективность требуемых материальных и финансовых затрат и организационных усилий. В современных экономических условиях такая политика вполне оправданна. Поэтому в теории и методологии управления персоналом особого внимания заслуживает проблема оценки эффективности управления персоналом, имеющая важное теоретическое и практическое значение.

Эффективность (результативность) определяется рядом факторов, включающих способность к труду, отношение к труду и усилия. Влияние указанных трех факторов на данную работу и результативность опосредуются системой целей, задач, операций, обучения и стандартов (ЦЗООС), а также общим управленческим процессом планирования, руководства, организации, контроля и адаптации (ПРОКА). Эффективность большинства работ измеряется и оценивается в зависимости от уровня внутренней организации. Тем не менее, главные цели одинаковы: измерить, оценить и вознаградить результативность работника.

Экономическая эффективность – это получение бóльших результатов при тех же затратах или снижение затрат при получении того же результата. Следовательно, обращаясь к проблеме эффективности управления персоналом, необходимо уточнить – что представляют собой затраты и что следует понимать под экономическим эффектом.

Эффективность совершенствования системы управления персоналом может быть оценена на основании таких субъективных критериев, как:

1) степень сотрудничества различных подразделений и служб со службой управления персоналом;

2) мнение линейных руководителей об эффективности службы управления персоналом;

3) готовность службы управления персоналом к сотрудничеству со всеми работниками при решении кадровых проблем;

4) доверительность взаимоотношений с работниками;

5) быстрота, качество и эффективность выполнения запросов, адресуемых службе управления персоналом, и услуг, оказываемых данной службой другим подразделениям;

6) оценка качества информации и советов, выдаваемых службой высшему руководству.

При расчетах показателей экономической эффективности на уровне организации учитываются:

1) производственные результаты;

2) выручка от реализации производственной продукции, за вычетом израсходованной на собственные нужды;

3) социальные результаты в части, относящейся к работникам организации и членам их семей.

Адаптацию персонала можно рассматривать как процесс и как результат. Анализ в первом аспекте предполагает, что организация как система имеет некоторые намерения, инструменты и предпринимает ряд действий для создания определенных условий вхождения человека в должность, в социальный климат, организационную культуру. С точки зрения результата можно говорить, что после разработки модели адаптации как инструмента управления, ее внедрения в организации и грамотного управления возможно получение значимых результатов, как субъективных, так и объективных. К объективным результатам, как правило, относят:

– снижение издержек по поиску нового персонала;

– уменьшение числа увольнений сотрудников, проходящих испытательный срок, как по инициативе администрации, так и по желанию самого сотрудника;

– сокращение времени, необходимого на то, чтобы деятельность отдельного работника начала влиять на конкурентоспособность организации;

– уменьшение временных затрат других сотрудников на адаптацию новичков, что позволит им сконцентрироваться на непосредственных обязанностях.

К субъективным результатам адаптации относятся:

– улучшение организационного климата;

– формирование лояльности у сотрудника с первых дней работы и тем самым стимулов и желания работать в организации длительное время;

– удовлетворенность работой и организацией в целом.

Если в результате процесса адаптации организация в короткие сроки получает мотивированных сотрудников, работающих не только в соответствии со своими личными целями, но и с организационными задачами, то можно говорить, что механизм адаптации в данной организации правильно разработан, внедрен, управляем и, следовательно, эффективен. Таким образом, новый сотрудник становится ресурсом уже на начальном этапе работы, и его деятельность начинает позитивно влиять на конкурентные преимущества организации [12].

Одной из основных задач кадровой службы является разработка системы оценки адаптации персонала. М. О. Пахута предлагает следующие подходы к оценке эффективности адаптации, характерные для российских организаций.

Первый подход. Оценка через удовлетворенность.

В качестве критериев адаптации здесь используются два показателя:

– удовлетворенность сотрудника работой в организации;

– удовлетворенность организации работой сотрудника.

С помощью специальной анкеты можно получить информацию относительно специфических трудностей, возникающих в ходе работы, характера профессиональных интересов работника и темпов их формирования. По результатам ответов на вопросы вычисляются «индекс удовлетворенности работой», «индекс интереса к работе» и «индекс удовлетворенности профессией». Интегральный показатель адаптированности является средним значением всех этих индексов.

Основную сложность здесь представляет анализ этого показателя, т. к. удовлетворенность – субъективный показатель, который трудно оценить в силу того, что человек может по тем или иным причинам давать предсказуемые ответы, не совпадающие с действительностью. Однако во многих организациях «удовлетворенность работой» как показатель эффективности процесса адаптации всё ещё является весомым фактором при анализе эффективности работы сотрудника. Традиционно рассматривается уровень удовлетворённости работника как мера его адаптированности к организации, при этом считается, что, чем выше степень насыщения потребностей и притязаний сотрудника, тем выше его уровень адаптации к внутренней среде организации.

Для достижения своих целей организация может влиять на процесс адаптации. Регулирование адаптации предполагает проведение системы мероприятий, направленных на ускорение адаптации новых работников. Существует ряд факторов, на которые организация не может влиять. Это такие личностные факторы, как пол, возраст, семейное положение, планы на будущее, нормы и ценности молодого работника. Действие производственных факторов во многом управляемо.

Факторы профессиональной адаптации можно представить в виде следующей классификации [6]:

Таблица 1

| Факторы профессиональной адаптации |

|

| профессиональные |

определятся должностными обязанностями, сложностью существующей техники и технологии, масштабностью руководства, престижностью профессии, содержанием труда, возможностями повышения квалификации и должностного продвижения, стажем работы и т. д. |

| организационно-управленческие |

обусловлены организационной структурой предприятия, организацией труда, использованием специалистов по специальности, качеством организации стажировки для молодых специалистов и работы по профориентации, объективностью оценки персонала, информированностью и т. д. |

| социально-гигиенические |

к ним относятся условия труда, техника безопасности и охрана труда работников и т. д. |

| экономические |

связаны с системой оплаты труда, уровнем заработной платы, системой материального стимулирования и т. д. |

| социально-психологические |

обусловлены уровнем развития корпоративной культуры, социально-психологическим климатом, стилем руководства, системой морального поощрения и т. д. |

| личностные |

связаны с социально-демографическими особенностями адаптантов (пол, возраст, национальность), а также с субъективными характеристиками личности: мотивами, интересами, ценностной ориентацией, деловыми и личными качествами. |

Вышеперечисленные факторы позволяют измерить глубину процесса адаптации работника и судить о степени его интеграции в микросреду организации.

Для измерения глубины процесса адаптации работников можно применять опросный лист, в который включаются те факторы производственной ситуации, влияние которых интересует кадровую службу (содержание труда, перспективы карьерного роста, заработная плата, отношения с руководителем и коллегами). Оценки проставляются по шкале:

(+ 1,0) – Совершенно удовлетворён;

(+ 0,5) – Удовлетворён;

(0,0) – Затрудняюсь ответить;

(- 0,5) – Не удовлетворён;

(-1,0) – Совершенно не удовлетворён.

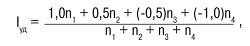

Суммарный показатель удовлетворенности – индекс удовлетворенности (Iуд) – можно рассчитать по формуле:

где n1, n2, n3, n4 – соответственно количество респондентов по каждому из вариантов ответов по шкале удовлетворенности.

Значение индекса удовлетворенности может колебаться от +1,0 (совершенно удовлетворен всеми факторами) до -1,0 (абсолютно не удовлетворен). При индексе удовлетворенности от +1,0 до +0,6 баллов можно говорить о высоком уровне адаптированности работника; от +0,59 до +0,2 – о среднем уровне адаптированности; менее +0,19 – о низком уровне адаптированности работника.

Основной недостаток оценки через удовлетворенность: показатель эффективности, рассчитанный по данной формуле, не позволяет учесть влияние отдельных аспектов адаптации на успешность всего процесса (психологический, профессиональный, социальный, психофизиологический аспекты) и не выявляет значимость того или иного фактора для сотрудника (который может оказывать влияние и доминировать при принятии положительного решения со стороны работника).

Второй подход. Оценка через разработку показателей эффективности.

Полагая, что любой организационный процесс целесообразен, если он эффективен, специалисты ввели в практику оценки эффективности адаптационных процессов две группы показателей: объективные и субъективные. К первым относятся те, которые характеризуют эффективность трудовой деятельности, активность участия сотрудников в её различных сферах. Объективные показатели адаптации подразделяются по принадлежности к одному из её аспектов: профессиональному (соответствие квалификационных навыков требованиям рабочего места), социально-психологическому (степень соответствия поведения человека нормам и правилам организации), психофизиологическому (степень утомляемости, уровень перегрузок, стресс).

Субъективные показатели разделяются аналогично объективным по принадлежности к одному из аспектов адаптации, а также определяют собственную оценку работником своего отношения к профессии и квалификации, к взаимоотношениям с коллективом и руководством (взаимодействия «по вертикали» и «по горизонтали»), принятию норм и условий труда, понимание места индивидуальных задач в решении общих задач организации.

Группа субъективных показателей имеет сходство с оценкой эффективности адаптации персонала через удовлетворённость. Однако в рамках второго подхода оценка носит двойной характер (рассматриваются вместе две группы показателей – субъективные и объективные). Наличие объективных показателей в системе оценки позволяет сделать вывод, что результат процесса адаптации может быть количественно измерен и интерпретирован, а субъективизм в процессе оценки удовлетворенности несколько «снижен».

Третий подход. Интегральная система оценки эффективности адаптационных программ.

При данной системе оценки эффективности адаптации не только делается акцент на разработку различных критериев эффективности (субъективных и объективных), но и анализируется их влияние на внутриорганизационные процессы. Интегральная система позволяет понять взаимозависимость результатов адаптации персонала и деятельности организации в целом через формирование лояльности, понимание стратегических целей.

Этот подход свидетельствует о «прозрачном» для руководителя механизме взаимодействия инструментов управления персоналом (в данном случае адаптации персонала) и общеорганизационной эффективности и конкурентоспособности. Показателем эффективности управления адаптацией персонала является комплексная реализация системы её оценки.

Недостаточное внимание к необходимости оценки адаптационных программ в целом, а также доминирование первого подхода, в основе которого лежит оценка через удовлетворённость, может привести к снижению результативности труда персонала.

Некоторые факторы адаптации персонала и их влияние на экономическую эффективность

1. Содержание трудовой деятельности – совокупность выполняемых работником действий, их соотношение и взаимосвязь. Главным фактором, обуславливающим изменение трудовых функций является научно-технический прогресс. Техническая база организации является сложным переплетением средств и орудий труда различного типа. Совершенствование содержания условий труда имеет как прямое, так и косвенное влияние на результат деятельности: достижение целей при меньших затратах труда и времени и ускорение процесса адаптации.

2. Условия труда – совокупность технико-экономических и технико-организационных форм, в которых происходит процесс труда. При благоприятных условиях работоспособность человека повышается, т. к. отсутствует необходимость в затрате сил на защиту организма от воздействия вредных и опасных производственных факторов. Кроме того, повышается эффективность использования рабочего времени за счёт снижения потерь рабочих дней, вызванных временной нетрудоспособностью работников. Для оценки санитарно-гигиенической обстановки используются следующие показатели:

а) удельный вес рабочих мест, отнесенных по условиям труда к благоприятной зоне (Крм) определяется по формуле:

Крм = Мб / Мо,

где Мб – количество мест с благоприятными условиями труда;

Мо – общее количество рабочих мест.

б) удельный вес показателей санитарно-гигиенических условий труда (Кс), имеющих отклонения от предельных норм в меньшую сторону (рассчитывается аналогично Крм).

в) удельный вес рабочих, которые трудятся в условиях, не соответствующих санитарно-гигиеническим нормам (Кгн) определяется по формуле:

Кгн = Чрн / Чо,

где Чрн – численность работников, которые трудятся в условиях, несоответствующих санитарно-гигиеническим нормам;

Чо – общая численность рабочих.

Неблагоприятные условия труда приводят к увольнениям, что влияет на величину потерь рабочего времени. Для расчета этой величины (П) используется следующая формула:

П = Ч × Пд × 0,5, где:

Ч – численность работников, уволенных по собственному желанию из-за неудовлетворительных условий труда;

Пд – потери рабочего времени в расчете на одного уволившегося;

0,5 – коэффициент, показывающий, что мероприятия осуществляются в течение года равномерно.

Годовая экономия себестоимости продукции (Эт) в результате улучшения условий труда:

n

Эт = åУт (1-Кт2 / Кт1) L, где:

i=1

Ут – среднегодовой ущерб, причиняемый текучестью рабочей силы по причине плохих условий труда (руб.);

Кт1 и Кт2 – коэффициенты текучести рабочей силы до и после внедрения мероприятий по улучшению условий труда (%);

L – коэффициент, учитывающий долю работников, уволившихся из-за неудовлетворительных условий труда, в общем числе увольнений по собственному желанию [1].

Улучшение условий труда и внедрение мероприятий по обеспечению его безопасности приводит к сокращению профессиональной, производственно-обусловленной заболеваемости и травматизма, увеличивает эффективный фонд рабочего времени, приводя к существенному экономическому эффекту.

Ещё один резерв экономии материальных средств, связанных с улучшением условий труда – сокращение затрат на льготы и компенсации работающим во вредных условиях. В настоящее время широко применяется система предоставления льгот и компенсаций лицам, занятым на работах с вредными и тяжелыми условиями труда. Сюда входит сокращенный рабочий день, дополнительный отпуск от 6 до 36 дней, лечебно-профилактическое питание, повышенные тарифные ставки, пенсии на льготных условиях (снижение на 5-10 лет пенсионного возраста, уменьшение требуемого трудового стажа для назначения пенсии, увеличение ее размера). На предоставление льгот и компенсаций государство расходует огромные средства, значительно превышающие расходы на осуществление мероприятий по улучшению условий труда.

3. Повышение квалификации является одним из требований организационной культуры. Необходимость постоянного приобретения новых знаний обусловлена, в частности, изменениями технико-технологического плана, введением новых направлений деятельности организации, и, прежде всего, вызвана ситуацией, складывающейся на потребительском рынке.

Работники общих категорий изучают функциональные дисциплины и основы человеческих отношений. Подготовка ведется на рабочем месте, в собственных учебных центрах или в учебных центрах вне организации и финансируется организацией. Также предполагается самоподготовка. Самоподготовка и саморазвитие – важный аспект обучения работников. Организации способствуют этому, распространяя печатные материалы и субсидируя покупку соответствующей литературы. Самостоятельное обучение, в том числе и приобретение теоретических знаний, поощряется администрацией как в плане продвижения по службе, так и повышения заработной платы.

4. Заработная плата (по В. Я. Ядову) – один из факторов адаптации в трудовом коллективе, наряду с содержанием труда и опытом работы. Заработная плата – один из способов экономического стимулирования результативности труда. В настоящее время вознаграждение за труд тщательно увязывается с достижением конкретных целей в трудовом процессе, а главной заботой руководителя стала оценка результатов деятельности работника и дозирование моральных и материальных стимулов.

Для оценки труда работников применяется множество показателей, на основе которых формируются как базовые оклады, так и различные виды доплат и премий к ним. Широкое распространение получили показатели, отражающие квалификацию работников, степень сложности и ответственности выполняемой работы, объем реализованной продукции, производительность труда и т.д. Каждый из этих показателей является отдельной составляющей для определения результирующей эффективности труда каждого работника. С другой стороны, эффективность труда работников определяется не cтолько количеством вложенного труда или поступающих доходов, а прибылью, которая, в свою очередь, зависит от многих других факторов. Поэтому метод определения результирующей эффективности труда работников путем сложения всех её составляющих сложен и малоэффективен.

В настоящее время для оценки эффективности труда работников чаще всего применяются следующие показатели:

- Объем реализованной продукции – сравнение фактически выполненного объема работ с запланированным. При выполнении запланированных работ работники получают запланированные должностные оклады, при перевыполнении объемов – премиальные вознаграждения. Этот показатель наиболее прост по структуре и в использовании, но не отражает долевое участие каждого исполнителя и не позволяет сравнивать эффективность труда исполнителей с аналогичными параметрами труда в различных структурных подразделениях организации. В частности, один и тот же план может быть выполнен разным количеством работников.

Прибыль организации (производительность труда работников) – наиболее точно отражает эффективность труда работников. Однако этот показатель отражает общую эффективность труда всех работников организации.

- Выработка и трудоемкость продукции (характеризуют производительность труда).

Однако, если данные показатели эффективны для сравнения, анализа и поиска резервов для увеличения производительности труда в отдельных подразделениях и во всей организации, то они малоэффективны для оценки и стимулирования труда работников, т. к. в них не отражена в явном виде связь между выполненной работой и размером заработной платы.

Долевое участие каждого работника определяют следующие показатели:

- Должностные оклады – отражают не фактическую, а запланированную эффективность, являясь необходимым, но не достаточным условием для стимулирования труда работников.

- Коэффициент трудового участия каждого работника – применяется для оценки фактической эффективности. Однако, недостатком данного показателя является то, что он зависит от субъективного мнения отдельных членов коллектива и не всегда соответствует действительности.

Применяемые в настоящее время показатели эффективности труда работников малоэффективны для стимулирования труда работников, т.к. в них не отражена в явном виде связь между фактическим объемом выполненной работы и зарплатой каждого исполнителя в соответствии с его фактическим долевым участием.

Для определения показателей эффективности труда работников необходимо определить цель и планы организации, а также основных исполнителей этих планов. Затем на основе анализа всех величин, характеризующих труд исполнителей, определить показатели, которые бы отражали связь между степенью выполнения плана, долевым участием и размером заработной платы каждого исполнителя.

Руководитель может выразить удовлетворенность или неудовлетворенность трудом работников в форме поощрения и наказания. В связи с этим необходим расчет индексов, характеризующих распределение поощрений и наказаний. Индекс поощряемости рассчитывается по формуле:

In = Nm / Mn, где:

N – число рабочих всей изучаемой совокупности;

М – число морально поощренных по всей совокупности;

n – число рабочих данной социальной группы (адаптантов);

m – число морально поощренных адаптантов.

При расчете соответствующих индексов материального поощрения, берется во внимание как средний размер выплат из фонда материального поощрения, так и из других фондов, которыми распоряжается данный руководитель.

К системе поощрений необходимо добавить ряд льгот, являющихся составной частью любой постоянной работы (оплаченные отпуска, страхование жизни и здоровья, оплата больничных, пенсионное обеспечение). Кроме того, организации используют и косвенные вознаграждения (оплата детских учреждений и части строящегося жилья, ссуды с пониженной процентной ставкой на обучение детей сотрудников в высших учебных заведениях, предоставление оплаченных юридических услуг, программы физического оздоровления, коллективные гаражи). При этом необходимо учитывать индивидуальные запросы людей в зависимости от их возраста, семейного положения, размера семьи и т. д.

5. Психологический климат в коллективе. Неблагоприятный психологический климат может привести к экономическим последствиям. Для оценки потерь рабочего времени вследствие неудовлетворительного психологического климата используется показатель потерь рабочего времени из-за текучести кадров по этой причине:

Пт = Ч × Пд × 0,5, где:

Ч – численность работников, уволенных по собственному желанию из-за неблагоприятного психологического климата (чел.);

Пд – потери рабочего времени в расчете на 1 увольнение;

0,5 – коэффициент (показывает, что мероприятия осуществляются в течение года равномерно).

Необходимо сравнивать величины потерь рабочего времени из-за нарушения дисциплины труда в коллективах с благоприятным и неблагоприятным психологическим климатом, что позволит определить потери рабочего времени из-за нарушений дисциплины труда, происходящих вследствие неблагоприятного психологического климата.

Косвенным показателем непроизводственного использования рабочего времени в коллективах с неблагоприятным психологическим климатом является увеличение брака продукции и времени, затрачиваемого на его исправление, чему чаще всего способствуют конфликтные ситуации. Величину этих потерь можно определить по количеству дней выполнения сверхплановых работ по исправлению брака.

В большинстве случаев текучесть кадров уменьшает доход организации, однако и её снижение часто требует дополнительных затрат и возможно лишь до определенного уровня. Оптимальный баланс (при котором отдача от сотрудников максимальна) трудно достижим, но само внимание к факторам, приводящим к увеличению (уменьшению) отдачи, является весьма полезным.

Естественный уровень текучести кадров (в пределах 3 – 5% от численности персонала) способствует обновлению производственных коллективов. Другое дело, когда текучесть существенно превышает этот уровень. Тогда издержки становятся значительными и возрастают с увеличением оттока кадров, как правило, связанного с увольнением работников [13].

Модель деятельности человека в организации.

Затраты и убытки А. Федотов [14] предлагает считать с помощью несложной математической модели.

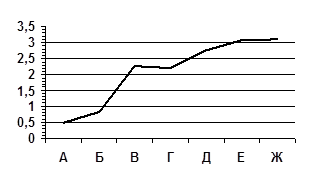

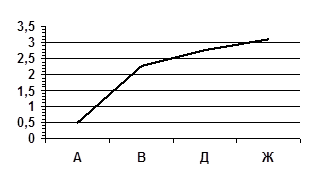

Простейшая математическая модель деятельности человека в организации показывает, как зависит эффективность работы и отдача, приносимая сотрудником, от продолжительности его работы в организации, а также помогает выявить общие закономерности.

Для обозначения эффективности работы берется не абсолютная величина эффективности, а сравнение ее значений в разные периоды (она будет выражаться в условных единицах). Такой подход позволит рассмотреть общие закономерности, не зависящие от способа измерения эффективности. Аналогичным образом определяется объем работы и прибыли, принесенной сотрудником (можно вычислить и абсолютные значения этих величин, но тогда потребуется выбрать единицы измерения – количество деталей, объем продаж и т. п. – и методику, по которой будут производиться расчеты).

Итак, разделим время работы сотрудника в компании на три периода:

– начальный, в течение которого человек входит в курс дел и отдача от него пока незначительна;

– стадия эффективной работы, когда специалист вошел в режим продуктивного труда;

– этап увольнения, когда он ищет другое место работы и его эффективность падает.

Пусть:

Ti – время, необходимое для того, чтобы новичок вошел в курс дел;

Ei – эффективность сотрудника на этом этапе (работа в единицу времени);

Ti – время эффективной деятельности человека (от момента, когда он вошел в курс дел, до того, как решил искать новую работу);

Ee – эффективность специалиста на данном этапе (максимальная эффективность);

To – время, в течение которого сотрудник ищет новую работу и его эффективность падает (с момента, когда он решил уволиться, до того, как покинул компанию);

Eo – эффективность сотрудника на этом этапе;

Tr – среднее время, за которое работнику будет найдена замена;

Cr – средняя стоимость поиска замены сотруднику;

Sw – зарплата сотрудника;

Tw – общее время его работы от найма до увольнения (T=Ti+Te+To);

Pe– средняя прибыль, которую приносит сотрудник в единицу времени при максимально эффективной работе;

W – общий объем работы, выполненный сотрудником (равен сумме аналогичных показателей за каждый из периодов: W = Ei ×Ti + Ee× Te + Eo× To);

T – общее время от найма сотрудника до выхода на работу того человека, который заменил его после увольнения (суммарная продолжительность всех стадий работы и поиска замены: T = Tw + Tr).

Получаем:

E – средняя эффективность работы – соотношение общего объема работ ко времени от найма до замены сотрудника: E = W / T

EI – возврат инвестиций в сотрудника (отношение прибыли, принесенной работником, к вложенным в него средствам). Рассчитать этот показатель можно по следующей формуле:

EI = Pe × (E / Ee) × Tw / (Sw × Tw + Cr).

Формула корректна, когда сотрудник проработал некоторое время с оптимальной эффективностью. Если же он уволился до того, как достиг оптимальной эффективности, общий объем выполненных им работ нужно считать иначе:

W = Ei ×Ti + Eo × (Tw – To), для случая, когда Ti w (сотрудник, войдя в курс дел, сразу начал искать новую работу);

W = Ei ×Tw, для случая, когда Tw < Ti (уволился до того, как вошел в курс дел).

Модель не учитывает влияние на эффективность работы таких факторов, как обучение (после которого результаты повышаются), изменение мотивации (в т. ч. снижение её у сотрудника, «засидевшегося» на одном месте), перераспределение работы, т. к. учет этих обстоятельств значительно усложнит модель.

Воспользуемся моделью для расчета потерь от высокой текучести кадров.

Предположим, что для вхождения в курс дел сотруднику понадобился месяц (Ti = 1 месяц) и за это время он выполнил в среднем лишь десятую часть того, что смог делать, достигнув оптимальной производительности (Ei = 0,1). Решив уйти, сотрудник искал работу два месяца (To = 2 месяца), и в этот период его эффективность составляла 30% от оптимальной (Eo = 0,3). Замену ушедшему работнику компании удалось найти достаточно быстро – за месяц (Tr = 1 месяц), и стоило это одну зарплату сотрудника (Cr = Sw).

Если подставить значения параметров в модель и опустить промежуточные расчеты, получим следующее:

E = Ee × (Tw – 2,3) / (Tw + 1);

Ei = (Pe / Sw) × Tw × (Tw – 2,3) / (Tw + 1)2.

Допустим, что сотрудник работал 24 месяца (Tw = 24). В этом случае средняя отдача от его работы составила:

E = 0,868 × Ee, или 87% от оптимальной;

Ei = (Pe /Sw) × 0,833, или 83% от максимально возможной.

Теперь предположим, что он работал всего 6 месяцев (Tw= 6), тогда:

E = 0,529 × Ee, или 53% от оптимальной отдачи, т. е. в 1,6 раза ниже, чем в первом случае;

Ei = (Pe /Sw) × 0,453, или 45% от максимально возможной, т. е. возврат вложенных денег в 1,84 раза ниже, чем в первом случае [14].

Определение экономического ущерба, вызванного текучестью персонала

И. Григорьева предлагает определять экономический ущерб, вызванный текучестью персонала, с помощью следующих методов [9].

- Потери, вызванные перерывами в работе, определяются как произведение трех показателей: среднедневной выработки, приходящейся на одного работника, средней продолжительности перерывов в работе, вызванных текучестью, и числа работников, выбывших по причине текучести:

Nпр = В × Т × Чт, где:

Nпр – потери, вызванные перерывами в работе;

В – среднедневная выработка на одного человека;

Т – средняя продолжительность перерыва, вызванного текучестью;

Чт – число выбывших по причине текучести.

- Потери, обусловленные необходимостью обучения и переобучения новых работников, исчисляются как произведение затрат на обучение, доли текучести в общем числе выбывших, деленное на коэффициент изменения численности работников в отчетном году по сравнению с базовым:

По = Зо × Ди ×Ки, где:

По – потери, вызванные необходимостью обучения и переобучения сотрудников;

Зо – затраты на обучение и переобучение;

Ди – доля излишнего оборота, текучести;

Ки – коэффициент изменения численности работников в отчетном периоде.

- Потери, вызванные снижением производительности труда у рабочих перед увольнением, т. е. стоимость недополученной продукции, определяются как произведение коэффициента снижения производительности труда, ее среднедневного уровня, числа дней перед увольнением работников, выбывших по причине текучести:

Срв × Ксп × Чу, где:

Срв – средняя выработка;

Ксп – коэффициент снижения производительности труда перед увольнением;

Чу – число дней перед увольнением, когда наблюдается падение производительности труда.

- Потери, вызванные недостаточным уровнем производительности труда вновь принятых рабочих Nпр, определяются как произведение числа работников, выбывших по причине текучести, суммы произведений показателей среднедневной выработки рабочего в каждом месяце периода адаптации, помесячных коэффициентов снижения производительности труда и числа дней в соответствующем месяце:

Срва × Км × Чм, где:

Срва – среднедневная выработка рабочего в каждом месяце периода адаптации;

Км – помесячный коэффициент снижения производительности труда за период адаптации;

Чм – число дней в соответствующем месяце.

- Затраты по проведению набора персонала в результате текучести Зорг определяется как произведение затрат на набор и доли текучести в общем числе уволившихся, деленное на коэффициент изменения численности работников:

(Зн × Дт) × Кизм, где:

Зн – затраты на набор;

Кизм – коэффициент изменения численности работников, равный отношению численности на конец периода к численности на начало периода;

Дт – доля текучести.

- Потери от брака у новичков. Определяются как произведение общей величины потерь от брака, доли потерь от брака у лиц, проработавших до одного года, доли текучести в составе уволившихся, делённое на коэффициент изменения численности работающих:

(Пбн × Об × Дбр) ×Кизм, где:

Пбн – потери от брака у новичков;

Об – общие потери от брака;

Дбр – доля потерь от брака у лиц, проработавших менее одного года;

Кизм – коэффициент изменения численности работников, равный отношению численности на конец периода к численности на начало периода [9].

Издержки, связанные с формированием, развитием и использованием трудового потенциала

Классификация издержек, связанных с формированием, развитием и использованием трудового потенциала позволила бы рассматривать конкретные затраты под различным углом зрения, понять роль каждого их вида. Тогда управление персоналом приобретет более целенаправленный и системный характер.

В качестве классификационных признаков могут приниматься:

– фазы процесса воспроизводства;

– уровень подхода;

– целевое назначение;

– источники финансирования;

– характер затрат;

– время возмещения.

В соответствии с классификацией по фазам процесса воспроизводства, затраты относят к формированию квалифицированной рабочей силы, ее перераспределению и использованию.

Если статьи затрат на формирование рабочей силы не вызывают затруднений в расшифровке, то последующие две требуют определенных разъяснений. Фаза распределения рабочей силы на уровне предприятия реализуется в ограниченных масштабах и связана: с возможной ротацией работников в структурные подразделения, находящиеся в других регионах, с затратами на привлечение рабочей силы со стороны.

Что касается расходов на рабочую силу на стадии потребления, то здесь следует выделить фонд заработной платы (ФЗП), а также выплаты и льготы из поощрительных фондов предприятия (не учитываемые в ФЗП, но увеличивающие доход работников). Сюда относятся также затраты, связанные с поддержанием рабочей силы в состоянии дееспособности (на медицинское обслуживание, технику безопасности, социально-бытовое обслуживание и т.п.), а также на социальную защиту и социальное страхование.

Также к затратам на рабочую силу можно отнести расходы на создание условий для высокопроизводительного труда, мероприятия технического и организационного характера (затраты на организацию рабочих мест, их оснащение, организацию качественного обслуживания).

Отнесение затрат к той или иной фазе воспроизводства рабочей силы имеет больше теоретическое значение. На практике эти три фазы тесно связаны и затраты, осуществленные на одной из них, прямо или косвенно (через другие) благоприятно скажутся на конечном результате – трудовом потенциале организации.

Через рациональное потребление рабочей силы можно рассчитывать на получение прибыли, являющейся одним из источников средств на дальнейшее развитие рабочей силы, как в качественном, так и в количественном отношении.

Аналитические расчеты затрат на рабочую силу на уровне организации в условиях действующей системы учета весьма трудоемки. Перечень затрат, включаемых в себестоимость, позволяет конкретизировать группы затрат, имеющих ту или иную целевую направленность, и получить четкую картину в отношении источников финансирования. Вместе с тем формы бухгалтерской отчетности не содержат обобщенных показателей затрат на рабочую силу, в связи с чем необходима работа с документами первичного учета.

Выбор источника финансирования для предприятия имеет большое значение. Включение затрат на рабочую силу в себестоимость гарантирует их возвращение после реализации продукции. Финансирование из прибыли, особенно в настоящее время, весьма проблематично, так как вызовет сокращение средств на оплату труда и поставит предприятие, перед жесткой дилеммой: или заработная плата работникам сейчас или увеличение дохода от более квалифицированной рабочей силы в будущем, если потратить часть прибыли на подготовку кадров и повышение квалификации.

При делении затрат на рабочую силу на обязательные и необязательные, для целей анализа кадровой политики организации особый интерес представляют последние, т. к. через их регулирование организация в соответствии со своими целями может оказывать воздействие на поведение работников, обеспечивая увеличение производственного результата. Классификация по признаку возможности и целесообразности сокращения затрат (на резервообразующие и нерезервообразующие) выявляет проблему, суть которой заключается в следующем. Как и другие виды производственных издержек, затраты на рабочую силу являются составной частью себестоимости продукции. А сокращение себестоимости выступает важным фактором увеличения прибыли. Обеспечивая систематическую экономию средств на рабочую силу, предприятие добивается увеличения прибыли. Однако при этом не учитывается, что многие затраты на рабочую силу, по сути являющиеся капиталовложениями, будут приносить отдачу длительное время, и их сокращение приведет к негативным последствиям, ущерб от которых превысит сами затраты.

Формирование в организации специального амортизационного фонда позволило бы разрешить эту проблему.

Кроме издержек на рабочую силу, управление персоналом связано с издержками содержания самой кадровой службы, реализацией ею функции управления.

Кроме издержек (затрат) на рабочую силу при оценке экономической эффективности управления персоналом используется показатель эффекта от этой деятельности. Развитие трудового потенциала коллектива (как и отдельного работника), как следствие принятых управленческих решений, служит предпосылкой получения дополнительного результата от производственной деятельности. Этот дополнительный результат и является источником эффекта, который может принимать различную форму и оцениваться различными показателями. Так, эффект может найти свое выражение в виде:

– увеличения выпуска продукции вследствие роста производительности труда, повышения ее качества, сортности (прямые количественные составляющие эффекта);

– удовлетворенности трудом, особенно если работа с кадрами строилась на учете социальных моментов в трудовых отношениях (здесь эффект также может проявиться в повышении производительности труда, уменьшении ущерба от текучести кадров в связи со стабилизацией коллектива);

– относительной экономии средств при сокращении сроков обучения благодаря подбору профессионально ориентированных работников (эффект выражается экономией средств, необходимых для достижения определенного состояния трудового потенциала).

Следует также иметь в виду, что результат может быть промежуточным – изменение количественной характеристики фактора и конечным – следствие влияния этого фактора уже на результаты производственной деятельности. Так, в качестве промежуточного результата можно рассматривать повышение квалификации работников, конечный же результат – увеличение объема произведенной продукции или выручки от реализации продукции лучшего качества.

Общий конечный эффект можно рассчитать, во-первых, как некую обобщенную величину всех результатов (например, прирост объема производства, выручки от реализации и т.п.), во-вторых, как сумму частных эффектов от реализации конкретных мероприятий (направлений кадровой работы). Каждый из этих методов имеет свои положительные и отрицательные моменты.

Если в качестве общего показателя деятельности коллектива предприятия использовать такие синтетические показатели, как объем производства, его прирост, изменение уровня производительности труда и т. п., то на их величину оказывает влияние не только личный фактор производства, мобилизованный через управление персоналом, но и технико-технологические и организационные факторы. На результат текущего года большее влияние могли оказать затраты прошлых лет, нежели затраты текущего периода. Поэтому, хотя сам по себе обобщающий показатель позволяет получить однозначный ответ на вопрос о наличии или отсутствии эффекта, вывод относительно эффективности именно управления персоналом остается открытым. Слишком укрупненные расчеты, связанные с оценкой эффективности затрат на рабочую силу, страдают существенными погрешностями, причем именно с оценкой результата.

Суммирование общего результата из частных показателей более предпочтительно, так как позволяет выявить, какие из направлений работ дали положительный результат, а какие – отрицательный. Конечно, общая сумма не будет идентичной той, которая была получена с помощью первого метода, из-за различий в методологии подсчетов, из-за взаимного погашения положительных и отрицательных результатов, повторного счета (ибо факторы действуют не самостоятельно, а во взаимосвязи). Кроме того, количество составляющих общего эффекта может быть различным, смотря по тому, какие из направлений работ и мероприятий были приняты в расчет.

Трудности расчета общего эффекта связаны и с тем, что эффект от различных видов затрат проявляется в разных формах и их порой трудно привести в общему знаменателю. Кроме того, одни мероприятия распространяются на весь коллектив, другие – лишь на группу работников. При анализе эффективности конкретного мероприятия, прежде всего, исходят из эффекта, полученного для группы работников. Сам эффект и сделанные с его учетом выводы являются достаточно конкретными. При расчете общего показателя по всей совокупности работников, групповые эффекты, обусловленные одними мероприятиями, суммируются с эффектами по другим мероприятиям. В последующем расчеты ведутся с использованием средних показателей. Выводы носят общий характер, позволяя получить «вектор» направленности работ по управлению персоналом.

В заключение можно выделить следующие требования и характеристики формирования эффективных структур управления:

1) Сокращение размеров подразделений и укомплектование их более квалифицированным персоналом.

2) Уменьшение числа уровней управления.

3) Групповая организация труда как основа новой структуры управления;

4) Ориентация текущей работы, в том числе графиков и процедур, на запросы потребителей (на конечный результат).

5) Быстрая реакция на изменения.

6) Высокая производительность и низкие затраты.

7) Безупречное качество продукции и ориентация на прочные связи с потребителем.

В организации рекомендуется формулировать следующие цели адаптационной политики:

- Достижение в кратчайшие сроки с минимальными вложениями эффективной работы нового сотрудника. Под вложениями понимаются не только денежные, но и временные, и человеческие ресурсы;

- Предотвращение высокой текучести кадров как следствия несостоявшейся адаптации;

- Формирование у нового сотрудника лояльности к компании, т.е. содействие тому, чтобы его ожидания оправдались, работа приносила удовлетворение, и он органично вписался в коллектив, в сложившуюся корпоративную культуру и организацию.

Как и в кадровой политике в целом, в адаптационной работе необходимо придерживаться принципа личностного подхода к сотруднику [8].

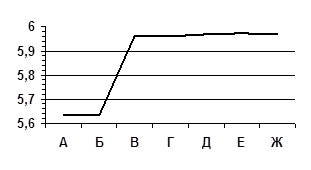

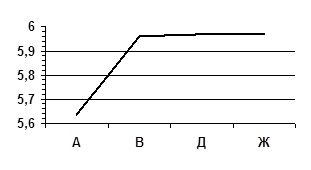

Совершенствование системы адаптации персонала в организациях социальной сферы приведет к тому, что у сотрудников будет сокращаться период врабатываемости. Вследствие этого снизятся потери рабочего времени на начальном этапе работы. А. В. Кириллов предлагает использовать для расчета следующие формулы:

, где

, где

Эвр. – экономия времени;

ПА – продолжительность адаптации;

Чад. р. – численность адаптируемых работников;

ПВ – период врабатываемости.

, где

, где

DЧ – условное высвобождение численности рабочих;

Эвр. – экономия времени;

Д – количество дней учёта объёма выручки в период адаптации.

DСз.п. = Зср.г. × DЧ × Кнач., где

DСз.п. – текущий годовой экономический эффект адаптации;

Зср.г. – среднегодовая заработная плата адаптантов;

DЧ – условное высвобождение численности рабочих;

Кнач. – коэффициент начислений на заработную плату.

Необходимо отметить, что математическая модель расчета эффективности должна сопровождаться управленческой моделью её достижения [10].

В крупных организациях часто осуществляется масштабное обучение персонала на уровне отделов или подразделений, и инвестиции в трудовые ресурсы на корпоративном уровне, как правило, не отслеживаются. Кроме того, часто проводится обучение «на рабочих местах», которое вообще не отражается в финансовой отчетности. Таким образом, в большинстве фирм корпоративный план обучения и развития может недооценивать реальные размеры затрат на обучение, причем часто разница является весьма существенной [7]. Поэтому так важно проводить постоянный операционный и стратегический анализ затрат и результатов адаптации в рамках оценки рентабельности инвестиций в трудовые ресурсы.

Бенчмаркинг процессов может стать для организации богатым источником информации. В частности, сравнение затрат и результатов адаптации персонала в организации с аналогичным процессом в наиболее успешных организациях.

Процесс бенчмаркинга основных процессов может быть весьма ценным, особенно если он помогает вам узнать о новых процессах и практических методиках. А если процессы, в отношении которых проводится исследование на основе бенчмаркинга, взяты из других отраслей, они обладают потенциалом обеспечить вас еще более полезной и ценной информацией и новыми идеями [7].

Заключение

Определение экономических аспектов профессиональной адаптации позволяет сформулировать следующие выводы:

Адаптация сама по себе требует от организации вкладов в персонал. Затраты на профессиональную адаптацию персонала включают в себя:

- затраты на поиск, отбор и найм персонала;

- затраты на обучение, переобучение и повышение квалификации персонала;

- затраты на выплату вознаграждения за наставничество;

- затраты на стимулирование и мотивацию персонала;

- затраты на проведение аттестации персонала;

- затраты на поддержание рабочего места в соответствии со стандартами условий труда и требованиями техники безопасности;

- затраты на выплату материального вознаграждения по результатам труда;

- затраты на поддержание стандартов корпоративной культуры на должном уровне (в частности – на соблюдение дресс-кода, если он применяется в организации).

Потери от текучести кадров, связанной с адаптацией включают в себя:

- потери рабочего времени – временной интервал между увольнением сотрудника и принятием нового работника, в течение которого незаполненное рабочее место не производит продукцию;

- потери, вызванные проведением процедуры увольнения – выплаты выходных пособий увольняющимся работникам (если они производились). Здесь также учитываются законодательные особенности начисления выплат, производимым по разным основаниям увольнения (при сокращении штатов и при увольнении по собственному желанию суммы выплат будут разными);

- затраты рабочего времени сотрудника кадровой службы, оформляющего увольнение;

- потери, связанные с судебными издержками в связи с незаконным увольнением, последующим восстановлением и оплатой времени вынужденного прогула. Эта статья потерь может быть весьма значительной, т. к. шансы на восстановление на прежнем рабочем месте весьма велики;

- потери, вызванные проведением процедуры найма работников на вакантное рабочее место;

- затраты на поиск кандидатов (объявления в СМИ, рекламные щиты с объявлением о приеме на работу и др.);

- затраты на отбор кандидатов (затраты рабочего времени кадровой службы, осуществляющей процедуры отбора – тестирование, собеседование, просмотр анкет и др., и финансовые затраты на те же процедуры);

- затраты, вызванные оформлением принятых на работу (затраты рабочего времени работников кадровой службы, осуществляющих оформление, и финансовые затраты на эту процедуру);

- прямые затраты по поиску, отбору и оформлению кандидатов в виде оплаты услуг кадровых агентств, организаций, осуществляющих подбор персонала;

- затраты на обучение вновь принятого сотрудника (затраты на проведение трудовой адаптации работника, обучение на рабочем месте (наставничество, самообучение, помощь коллег по работе); затраты на обучение с отрывом от производства);

- снижение производительности труда сотрудников, решившихся уволиться. Подобные сведения можно получить не только в ходе разработки специального социологического исследования на основе опроса, интервьюирования, но также и при анализе данных качественно проведенной аттестации персонала;

- затраты на формирование стабильных трудовых коллективов с нормальным социально-психологическим климатом (организация для сотрудников совместных коллективных мероприятий в целях развития корпоративной культуры, формирования «командного духа», сплочения коллектива). Средства, направляемые руководством на подобные цели и войдут в эту статью затрат.

В результате оптимизации вышеуказанных затрат и сокращения потерь кадровая служба начинает приносить прибыль организации. Прибыль от работы кадровой службы получается при эффективной реализации основных функций.

Оценка функционирования службы управления кадрами требует систематического опыта, измерения затрат и выгод общей программы управления персоналом и сравнения её эффективности с эффективностью работы организации за тот же период. В связи с этим возникает вопрос о том, как наилучшим образом организовать саму аналитическую работу, когда и с какой частотой следует проводить оценку и кто должен вести эту работу.

Эффективность функционирования системы управления персоналом определяется её вкладом в достижение организационных целей. Управление кадрами эффективно настолько, насколько успешно персонал использует свой потенциал для реализации организационных целей.

Расчет экономической эффективности адаптации дает возможность видеть, каким образом данные вложения приведут к желаемому результату.

В последнее время всё актуальнее тенденция: грамотный подход к управлению персоналом способен принести ощутимую прибыль организации.

Рассмотрев методики определения экономической эффективности, применяемые в настоящее время, можно сделать следующие выводы:

– существующие методики громоздки, неудобны для применения и не отражают изменений в экономике за последние годы;

– анализ существующих методик не позволил автору выявить конкретных методик расчёта экономической эффективности адаптации персонала;

– необходимо сформулировать методику определения эффективности адаптации персонала, определить критерии и показатели эффективности адаптации с целью применения в повседневной работе сотрудников кадровой службы;

– с целью повышения эффективности работы кадровой службы необходимо укомплектовать штат специалистом, который будет отвечать именно за экономическую эффективность адаптации;

– необходимо посчитать – сколько средств организация теряет в течение года при отсутствии чётко поставленной работы по адаптации, чтобы оценить размер предполагаемой прибыли от усовершенствования работы с кадрами.

Данные выводы являются основанием для следующих рекомендаций (в рамках применения методики экономической эффективности адаптации):

– увеличение штата сотрудников кадровой службы;

– возможность кадровой службе доказать свою эффективность в рамках организации;

– премирование работников кадровой службы по результатам работы;

– применение в работе кадровой службы экономически эффективных методик, приносящих прибыль организации.

При оценке экономической эффективности адаптации автор предлагает использовать следующие две группы показателей.

1. Показатели, отражающие реальные затраты на адаптацию персонала:

– общие издержки организации на персонал за период адаптации;

– доля издержек на адаптацию персонала в объеме реализации;

– доля расходов на адаптацию персонала в структуре общих расходов компании;

– процент, который составляет фонд оплаты труда от общего объема реализации;

– процент, который составляют затраты на оплату труда в структуре затрат предприятия;

– процент затрат на адаптацию от фонда оплаты труда;

– процент затрат на финансирование социальных программ от фонда оплаты труда;

– средняя зарплата в компании по основным категориям работников;

– процент расходов на корпоративные мероприятия от фонда оплаты труда;

– издержки организации на одного сотрудника.

2. Показатели, оценивающие отдачу от деятельности сотрудников организации в период адаптации:

– объем реализации на одного сотрудника;

– объем прибыли до уплаты налогов на одного сотрудника;

– производительность труда (как в денежных, так и в натуральных показателях) – объем продаж или чистой продукции, приходящийся на одного работника (динамика);

– соотношение роста производительности труда и роста оплаты труда в организации.

Одной из центральных задач системы управления человеческими ресурсами в организации является их удержание. Тем не менее специалисты не предпринимают достаточно усилий по разработке методик по оценке программ адаптации персонала. Это можно объяснить трудностью выражения качественных параметров через количественные, отсутствием таких показателей в характеристике процессов управления персоналом, а также мнением, что нельзя оценить эффективность социальной среды (корпоративной культуры) с помощью финансовых прибылей или потерь. Тем не менее, являясь своеобразным «государством в государстве», организации социальной сферы остаются системами, закрытыми для внедрения передового опыта в области управления персоналом.

Отсутствие системы управления адаптацией персонала с точки зрения экономической эффективности, предполагающей выделение показателей эффективности процесса адаптации на каждом этапе, а также ее влияния на общеорганизационную эффективность может помешать организации удерживать самый важный стратегический ресурс – персонал.

Конкретное применение методик расчёта экономической эффективности профессиональной адаптации персонала приводится в диссертационном исследовании.

Библиографический список:

- Анализ трудовых показателей: Учеб. Пособие для вузов / А. В. Никитин, Н. А. Кольцов, И. А. Самарина и др.; Под ред. П. Ф. Петроченко. –2-ое изд., перераб. – М.: Экономика, 2007. –288 с.

- Войтенко А. И. Управление персоналом как инструмент бесконфликтного развития общества // Материалы V Афанасьевских чтений. Социальные ресурсы формирования гражданского общества: от конфликта к консолидации / Под ред. проф. Уржа О. А. – М.: СОТИС, 2007. – С. 49.

- Кафидов В. В. Управление человеческими ресурсами быстро растущей организации // Материалы VI Афанасьевских чтений. Кадровый потенциал управления социальной сферы России: теория и практика формирования / Под ред. проф. Уржа О. А. – М.: Издательство РГСУ «Союз», 2008. – С. 152.

- Кириллов А. В. Уточнение понятийного аппарата менеджмента в целях совершенствования подготовки специалистов в области управления персоналом в условиях социальных изменений в России после распада СССР // Материалы V Афанасьевских чтений. Социальные ресурсы формирования гражданского общества: от конфликта к консолидации / Под ред. проф. Уржа О. А. – М.: СОТИС, 2007. – С. 122, С. 128.

- Макарова И. К. Управление персоналом: Наглядные учебно-методические материалы. – М.: ИМПЭ им. А.С. Грибоедова, 2006. – 98 с.

- Адаптация работников в новых условиях // Справочник Кадровика. – № 6, июнь 2001 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.kadrovik.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=774 (дата обращения 22.12. 2009)

- Анализ затрат и результатов вмешательств в трудовые ресурсы организации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.e-xecutive.ru/knowledge/review/550669/ (дата обращения 25.01.2010)

- Головкина Н. Г. Дистанционный наставник как инструмент адаптации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://pharmpersonal.ru/articles/distantsionnyi_nastavnik_kak_instrument_adaptatsii_81_7.html?rubric=96 (дата обращения 15.01. 2010)

- Григорьева И. Текучесть кадров [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://hr-portal.ru/print/13997(дата обращения 15.01.2010)

- Кочарян Г. Еще раз про вложения в персонал: возможна ли «формула эффективности»? [Электронный ресурс]. – Режим доступа: MBS-journalhttp://www.shpr.ru/library/tales/HR/capital_efficiency/ (дата обращения 17.01. 2010)

- Оганесян А. С., Оганесян И. А. Оплата труда работников предприятий [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://cfin.ru/press/management/2002-1/06.shtml?printversion (дата обращения 02.02. 2010)

- Пахута М. О. Оценка эффективности процесса адаптации: российская практика [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://rhr.ru/index/rule/employees_certification/13764,0.html?prn=1 (дата обращения 11. 02. 2010)

- Скавитин А. В. Методические подходы к управлению текучестью кадров [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.aup.ru/articles/personal/2.htm(дата обращения 11.02.2010)

- Федотов А. Арифметика потерь [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.jobsmarket.ru/?get_page=239&content_id=3761238 (дата обращения 25.02. 2010)

- Ярных В. И. Специфика управления персоналом в условиях кризиса [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://marketingpro.ru/news/russian/5027.html (дата обращения 25.02. 2010)

, где (15)

, где (15)

а)

а) б)

б) а)

а) б)

б)