Суверенные финансовые риски: понятие и методы управления

Введение

Суверен – это государство, представляющее своих граждан. Суверенный риск или риск государства — это риск того, что правительство страны может не выполнить свои обязательства перед контрагентами: населением страны, корпоративными игроками и международными структурами, выступающими в качестве потребителей услуг, партнерами и сопартнерами, инвесторами, кредиторами и иными лицами.

Фактически суверенный риск представляет собой сложную комбинацию рисков (рыночного, кредитного, финансового, операционного и др.), которые по различным направлениям влияют не только на состояние государственных финансов, но и на структуру имеющихся у государства активов и обязательств. При этом особый акцент приобретает «значимость (существенность)» конкретной составляющей комбинированного риска как влияющего фактора.

Реализация любого риска, входящего в состав суверенного риска в конечном итоге может привести к финансовым последствиям (снижение доходов, упущение выгоды, увеличение расходов) не только для правительства, но и для населения и корпоративного сектора страны. Поэтому неудивительно, что на современном этапе теоретического осмысления до сих пор не установилось единого мнения не только на понимание трактовок «суверенный риск», «финансовый риск», но и в отношении комбинации рисков, входящих в их состав.

Цель исследования – определить основные сложности, с которыми сталкивается российское правительство в процессе управления суверенными финансовыми рисками.

На основе методов системного и логического анализа уточнены понятия «суверенный финансовый риск» и «управление суверенными финансовыми рисками»; охарактеризованы основные методы управления суверенными финансовыми рисками; определены основные сложности, с которыми сталкивается российское правительство в процессе управления суверенными финансовыми рисками.

Результаты исследования

Понятие и виды суверенных финансовых рисков

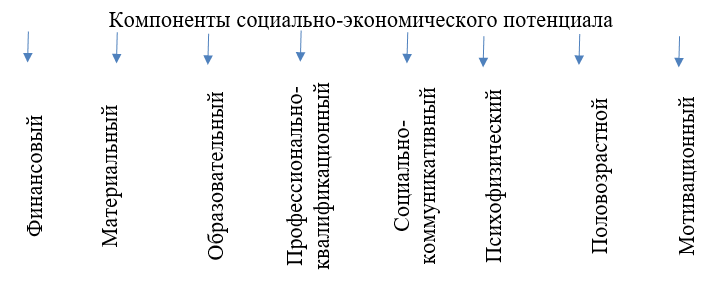

Актуальность управления государственными суверенными финансовыми рисками имеет ключевое значение в современной экономической среде. По-нашему мнению «суверенный финансовый риск» — это неблагоприятные ситуации, которые способны неопределенным образом изменить запланированное состояние (объем, структуру, соотношение доходов и расходов) государственных денежных фондов и увеличить финансовые обязательства государства. И здесь возникает вопрос: какие и с кем должны возникнуть неблагоприятные события, которые могли бы неопределенным образом повлиять на активы и обязательства государства. Соответственно, ответом на данный вопрос будет являться определение тех границ, которые отсекают государственные интересы от частно-хозяйственных.

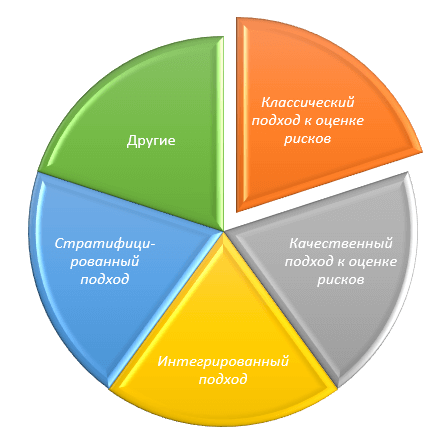

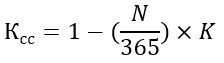

Так в рамках узкого подхода предлагаем рассматривать риски не только сектора государственного управления (Сектор государственного управления Российской Федерации включает органы государственной власти (государственные органы) и органы местного самоуправления и их учреждения, которые представляют собой структуры, образованные в результате политических процессов и обладающие законодательной, судебной или исполнительной властью в пределах определенной территории («ОК 028-2012. Общероссийский классификатор организационно-правовых форм» (утв. Приказом Росстандарта от 16.10.2012 N 505-ст) (ред. от 14.03.2023) (вместе с «Пояснениями к позициям ОКОПФ»)), но и финансовых и нефинансовых предприятий и корпораций, созданных под контролем и/или находящихся под управлением органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления. Тем самым, охватывая активы и обязательства, приобретенные в рамках осуществления финансовой деятельности государства.

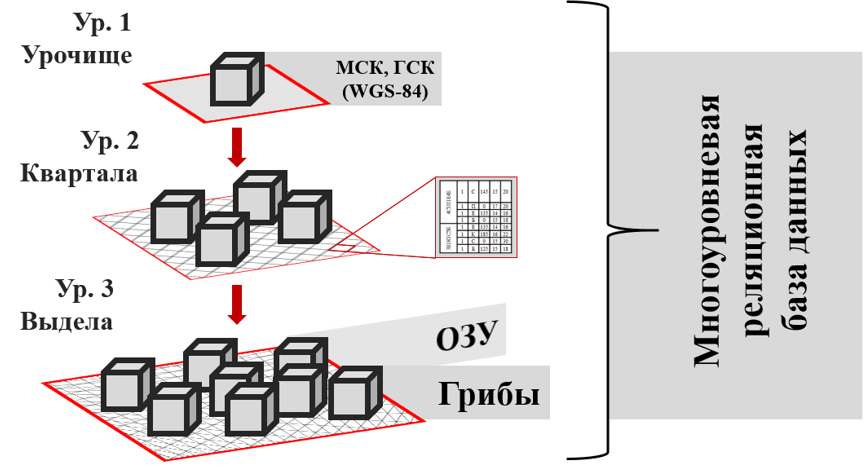

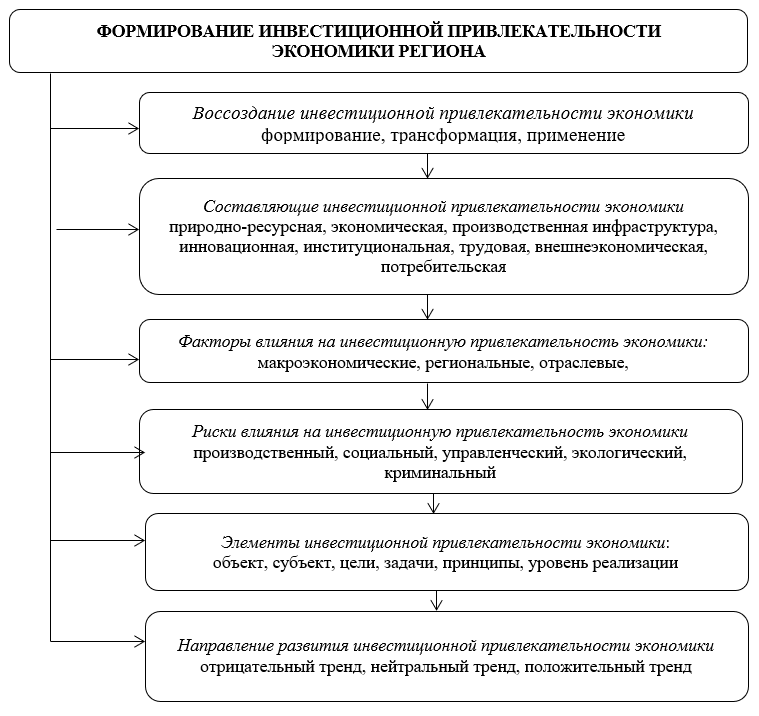

Границы финансовых рисков государства в контексте широкого подхода будут определяться не только названными выше финансовыми рисками узкого подхода, но и обязательствами правительства страны в рамках осуществления государственного регулирования социально-экономических процессов и обеспечения защиты имущественных интересов заинтересованных лиц в случае реализации катастрофических и (или) системных рисков (рис. 1).

Рисунок 1 – Авторское определение объектов финансового риск-менеджмента государства (широкий и узкий подходы)

При раскрытии информации в данной статье мы будем придерживаться трактовки финансового риска государства с позиции широкого подхода, чтобы показать с каким обширным спектром финансовых рисков оно сталкивается, какие методы управления задействует и какой объем обязательств на себя принимает.

Особого внимания заслуживает классификация финансовых рисков государства (табл. 1), поскольку от понимания того из каких составляющих состоит рассматриваемый объект исследования будут определены задачи раскрытия информации и выбора метода управления.

Таблица 1 – Критерии классификации и виды финансовых рисков государства

| Критерий классификации | Виды финансовых рисков |

| Возможность предвидения | — прогнозируемые — непрогнозируемые |

| Возможность распознавания | — явные — латентные (скрытые) |

| Возможность управления | — управляемые — неуправляемые (неизбежные) |

| Возможность распределения ущерба | — нераспределяемые — распределяемые |

| Сфера проявления | — внутренние (эндогенные) — внешние (экзогенные) |

| Сфера возникновения | — бюджетные, в том числе налоговые — долговые (риски долговых обязательств) — кредитные — процентные — валютные — инвестиционные — резервные — регулятивные (институциональные) |

| Длительность проявления | — краткосрочного характера — среднесрочного характера — долгосрочного характера |

| Уровень возможных потерь | — незначительные — значительные — катастрофические |

| Применение инструментов управления | — требующие применения традиционных инструментов управления — требующие применения специфических инструментов управления |

| Возможность передачи в страхование | — страхуемые — нестрахуемые |

Отметим, что классификация финансовых рисков государства в данной статье представлена не в полном объеме. Мы показали только классификацию по основным критериям, исходя из наших целей исследования.

Методы управления суверенными финансовыми рисками

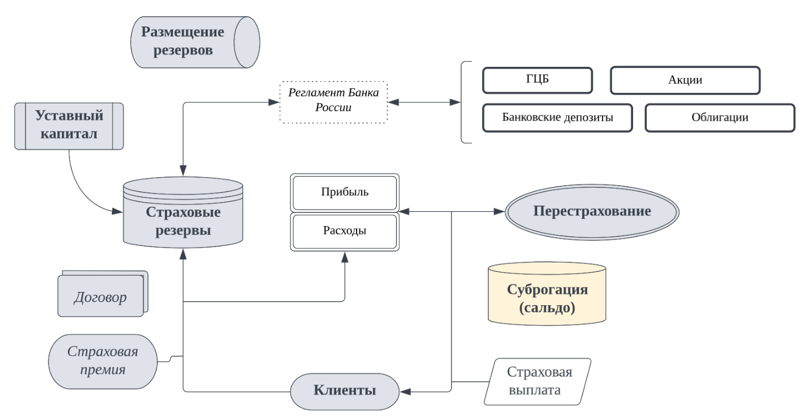

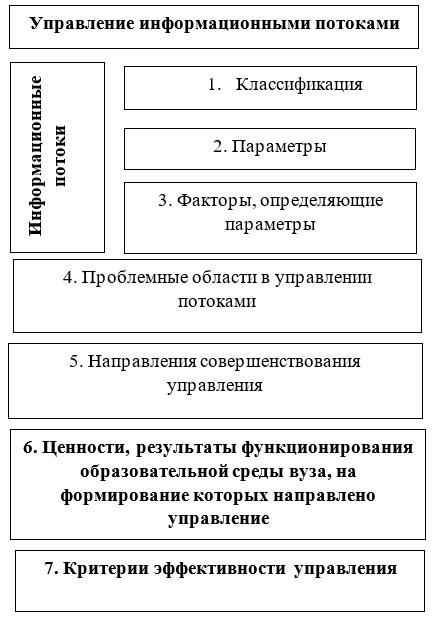

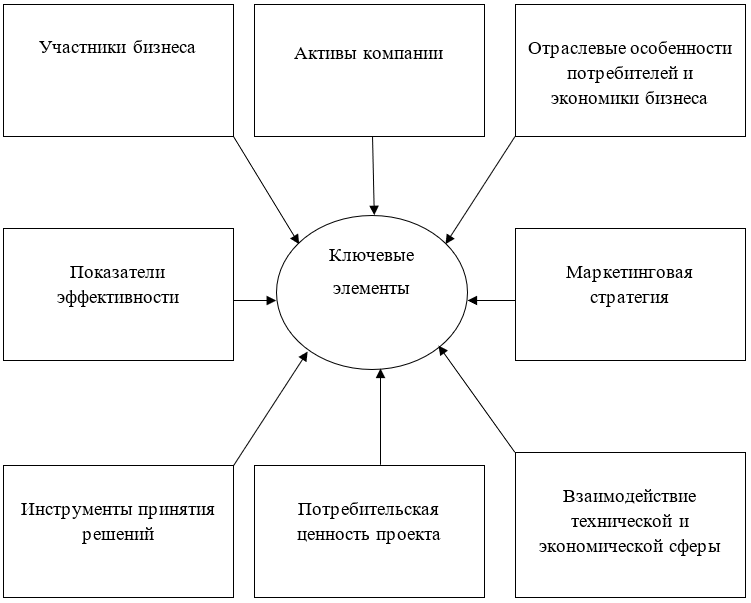

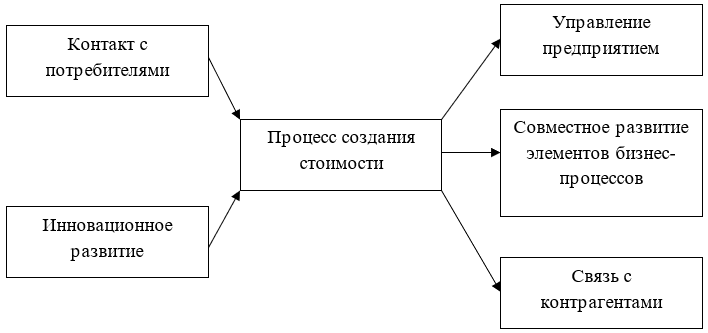

Не менее интересным вопросом при изучении специфики финансовых рисков государства является методы управления ими, при этом под управлением финансовыми рисками государства мы понимаем процесс воздействия органов власти на вероятность проявления и (или) минимизацию последствий проявления рисков с целью повышения стабильности, предсказуемости и эффективности проводимой финансовой политики. «Системное управление финансовыми рисками дает возможность более осмысленно подойти к процессу принятия управленческих решений и снизить подобные риски» [1, C. 98].

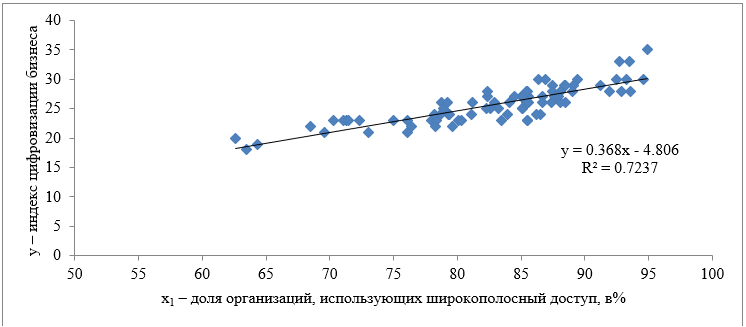

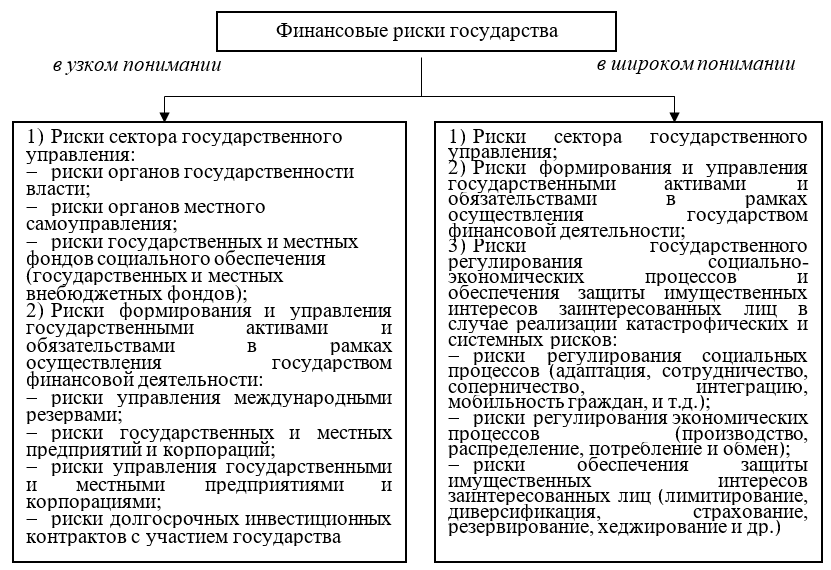

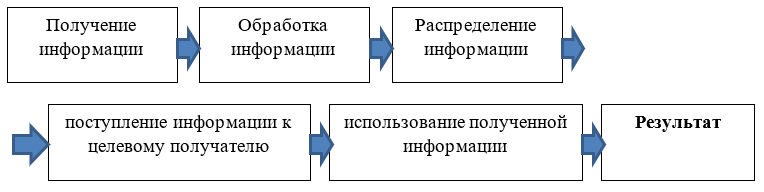

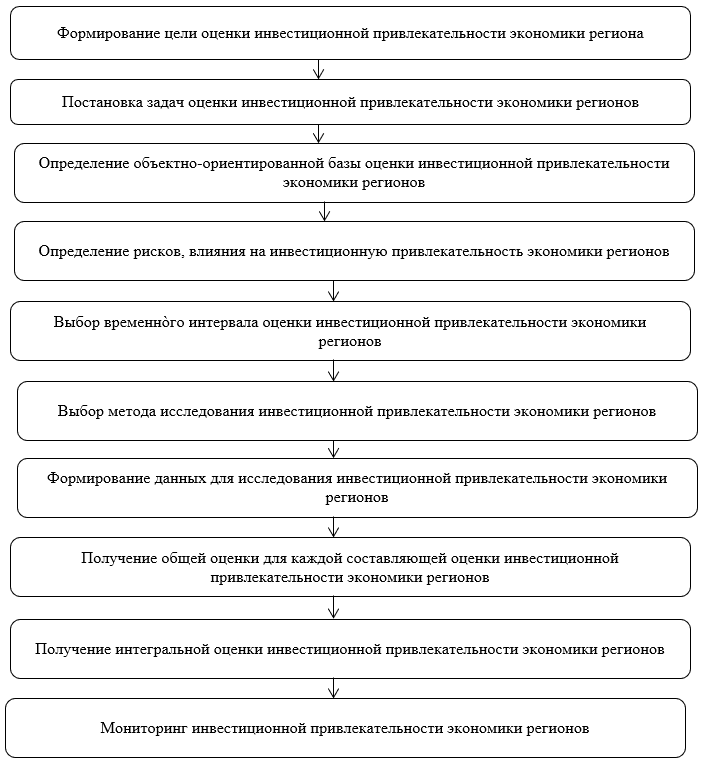

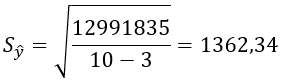

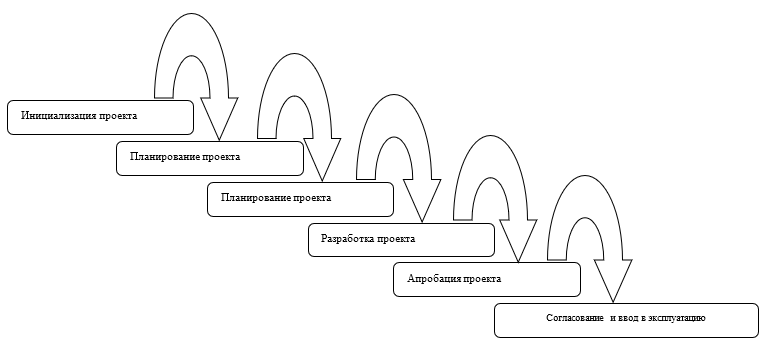

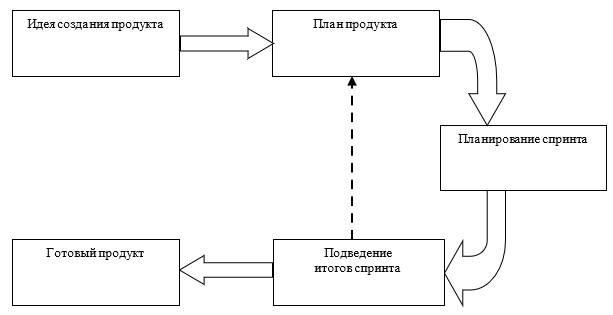

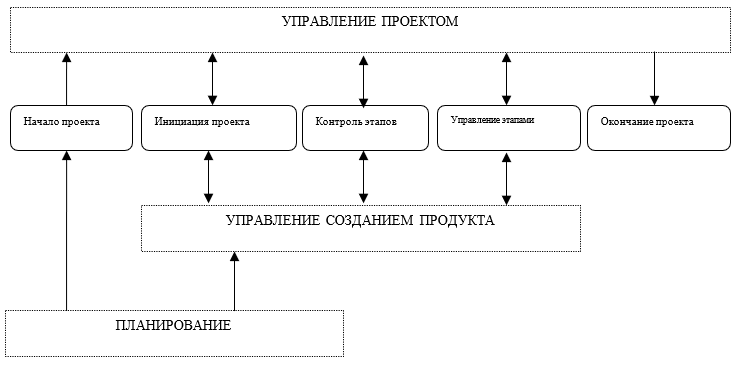

Схематично управление финансовыми рисками государства можно представить с позиции шести последовательных этапов (рис. 2).

Рисунок 2 – Схема управления финансовыми рисками государства

В процессе управления финансовыми рисками государства особый акцент делается на том, какие методы управления доступны государству как субъекту — носителя риска, которые можно условно разделить на:

- методы по снижению вероятности проявления финансового риска государства, к которым относятся такие методы как:

- избегание риска – ситуация, при которой государство в лице органов власти уклоняется от деятельности, мероприятий, принятия решений, характеризующихся высоким риском. Примерами принятия таких решений является отказ от рискованных инвестиционных или инновационных проектах, отказ от заключения контрактов с недобросовестными (ненадежными) партнерами, отказ от осуществления операций, уровень риска по которым чрезмерно высок. Однако избегание риска как метод управления для органов власти не всегда возможен в силу значимости государства как экономического института, от деятельности которого зависит жизнеспособность программ, проектов, предприятий и т.д.;

- предотвращение риска – совокупность мероприятий, которые направлены на предупреждение проявления финансовых последствий за счет проведения профилактических (превентивных) мер. При этом, реализация превентивных мер не всегда позволяет полностью исключить наступление неблагоприятного события (реализацию риска). К данному методу управления риском можно отнести принятия таких государственных решений и мер как улучшение информационного обеспечения, применения современных инструментов и программ для более точного планирования и прогнозирования (например, бюджетных) показателей, повышение качества мониторинга, проведение профилактических бесед (например, с руководителями предприятий-налогоплательщиков) и др.;

- лимитирование риска – установление предельной величины какого-либо показателя (бюджетных ассигнований, расходов, кредитов, инвестиций и пр.) с целью снижения концентрации неблагоприятных финансовых последствий и тем самым снизить вероятность проявления риска. Примером может служить введение в России в 2022 году «нового бюджетного правила», цель которого заключается в создании механизма для сдерживания чрезмерного роста расходов бюджета в благоприятные для экономики периоды и накопление резервов, которые можно было бы использовать в периоды неблагоприятные [2], и фактически определял процедуру использования нефтегазовых доходов и процедуру наполнения суверенных резервных фондов – Резервного фонда и Фонда народного благосостояния. После достижения нормативной величины Резервного фонда в размере 7 % ВВП дополнительные нефтегазовые доходы могли быть направлены в Фонд национального благосостояния и на финансирование инфраструктурных и других проектов [3, C. 631];

- диверсификация риска – процесс распределения финансовых ресурсов государства между различными объектами, которые непосредственно не связаны друг с другом, проводимый с целью снижения вероятности проявления риска. Примером может служить распределение в определенной пропорции сформированных средств суверенных резервных фондов (золотовалютный резерв, фонд национального благосостояния) по различным валютам.

- методы по минимизации последствий проявления финансовых рисков государства, включают:

- резервирование (самострахование) – создание резервных (страховых) денежных фондов в натуральной (например, государственный резерв [4, С. 8]) или денежной (например, золотовалютные резервы, фонд национального благосостояния) формах, имеющие строго целевое их использование при наступлении определённых событий. Как правило, формирование, управление и использование указанных фондов закреплено законодательным или нормативно-правовым актом. Как показала практика, сами фонды, выступающие инструментом покрытия финансовых последствий, не застрахованы от влияния на них рисков (экономических, политических, криминогенных и др.). В связи с этим, сегодня особую актуальность приобретает внедрение на государственном уровне системы риск-менеджмента;

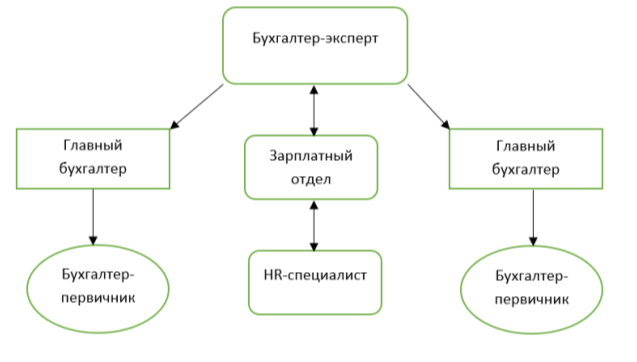

- аутсорсинг – передача государством (муниципалитетом) внешним исполнителям (частным коммерческим организациям) определенной государственной (муниципальной) функции и, соответственно, риска финансирования последствий в случае реализации определенных неблагоприятных событий в процессе осуществления исполнителем принятого функционала за счет средств последнего. Практика аутсорсинга в государственном управлении в зарубежных странах получила достаточно широкое распространение. В российскую практику аутсорсинг в государственном управлении только начинает внедряться в части передачи таких функций как клининг, транспортное обслуживание, питание школьников, IT-поддержка, бухгалтерский учет, охрана и др. Так примером применения аутсорсинга на финансовом рынке является передача Банком России саморегулируемым организациям полномочий по проведению части контрольных мер (сбор отчетности, ее проверка и применение мер «по результатам проведения проверки полученной отчетности» [5]). Однако для широкого применения аутсорсинга в государственном управлении необходимо устранить имеющиеся «правовые коллизии» [6];

- факторинг – покупка государством (муниципалитетом) у кредитора (частной организации) права предъявления «требования по долгам к третьим лицам» [7], в соответствии с которыми переходят и риски, связанные с этими долговыми обязательствами. Например, риски несвоевременности платежей (или риск ликвидности), неплатежеспособности, банкротства заемщика, мошенничества. В настоящее время факторинг в системе государственного управления стал достаточно легитимным инструментом и получил бо́льшее распространение в отличие от аутсорсинга;

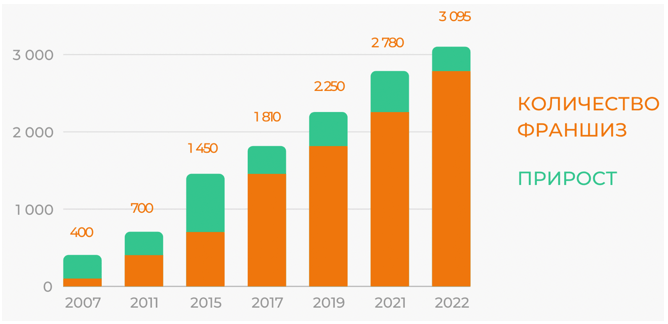

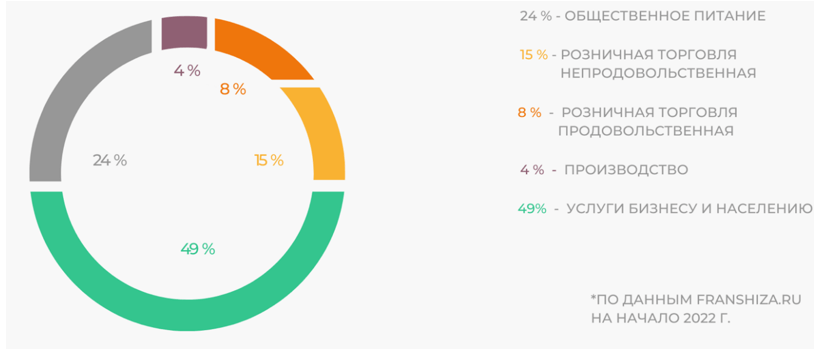

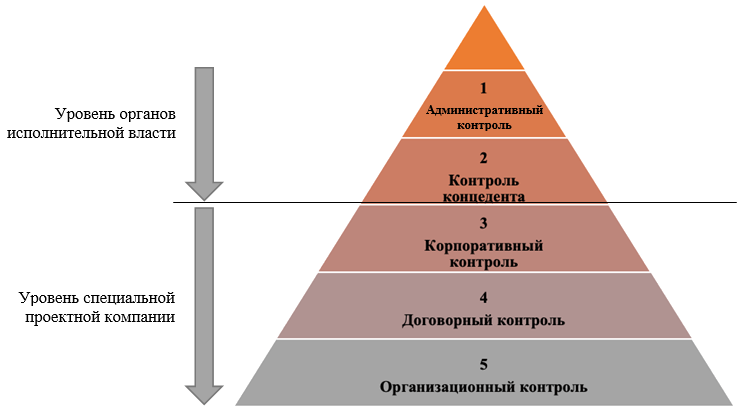

- франчайзинг – передача государством (муниципалитетом) частным организациям за определённую плату права на определенный вид деятельности. Передача осуществляется на основании поручения о создании предприятий по производству определенных товаров (работ, услуг), имеющих социальное значение, в соответствии с отраслевой или территориальной программой развития с обязательным применением мер поддержки и обеспечением доступа к необходимым (включая финансовым) ресурсам. Данные отношения оформляются в рамках долгосрочного соглашения с обязательным определением, детализацией и оценкой воздействия рисков на реализацию соглашения, а также распределением бремени риска между сторонами соглашения: государство или частная организация. Ярким примером, данного метода является заключение концессионного соглашения в рамках государственно-частного партнерства;

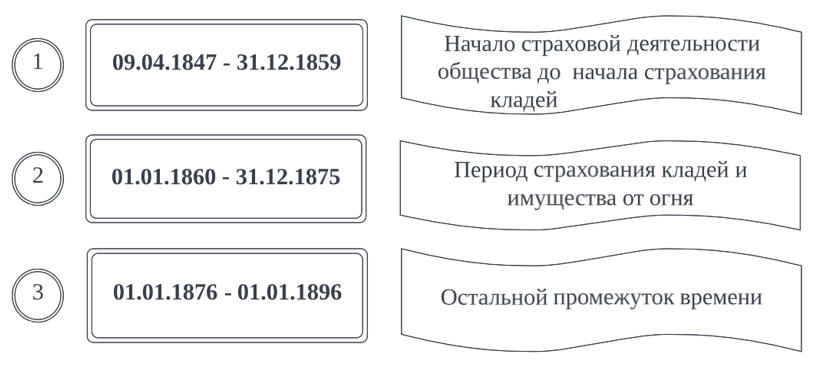

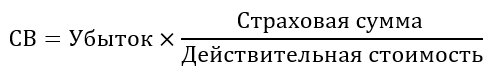

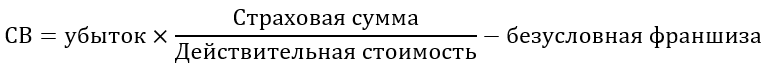

- страхование – передача государством (муниципалитетом) страховым организациям за определённую плату бремя покрытия финансовых последствий в случае реализации определенных рисков. В мировой практике данный метод является одним из самых популярных, поскольку кому как не страховщикам известны все нюанса оценки и управления риском, а также покрытия финансовых последствий за счет формируемых страховых фондов. Государство с целью применения страхования как метода по снижению последствий проявления финансовых рисков может пойти по пути:

- создания государственной страховой компании с целью страхования определенных финансовых рисков государства на основе субсидиарной ответственности. Примеры: российские внебюджетные фонды (Единый социальный фонд, Фонд обязательного медицинского страхования), Агентство по страхованию вкладов (АСВ); во Франции Акционерное общество «Центральная касса перестрахования» (Caisse Centrale de Reassurance);

- передачи финансового риска частной страховой компании на конкурсной основе и заключения с ней договора страхования. Пример: обязательное страхование лиц, привлеченных на государственную и военную службу;

- субсидирования части страховой премии страхователя (гражданина или организации) и перечисления ее на счет частной страховой компании, с которой страхователем заключен договор страхования. Пример: страхование сельскохозяйственных рисков с государственной поддержкой, страхование льготной ипотеки в новых регионах России (в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях);

- передачи финансового риска государства частной страховой компании с условием перестрахования рисков последней (например, Государственная перестраховочная компания Japan Earthquake Reinsurance Company) в Японии);

- передачи финансового риска государства частной страховой компании с условием субсидиарной ответственности государства (Акционерное общество «Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций» (АО «ЭКСАР») в России, Акционерное общество «Российская национальная перестраховочная компания» (АО «РНПК»); и др.

Виды основных финансовых рисков государства и наиболее часто применяемые методы управления ими представлены в таблице 2.

Как видно из таблицы 2, основными методами управления финансовыми рисками государства являются резервирование, лимитирование и диверсификация. Вторым по значимости и частоте применения можно определить страхование. Государство использует страхование как метод управления такими финансовыми рисками как бюджетные, кредитные, инвестиционные и регулятивные риски.

Сложности, с которыми сталкивается Россия в процессе управления суверенными финансовыми рисками

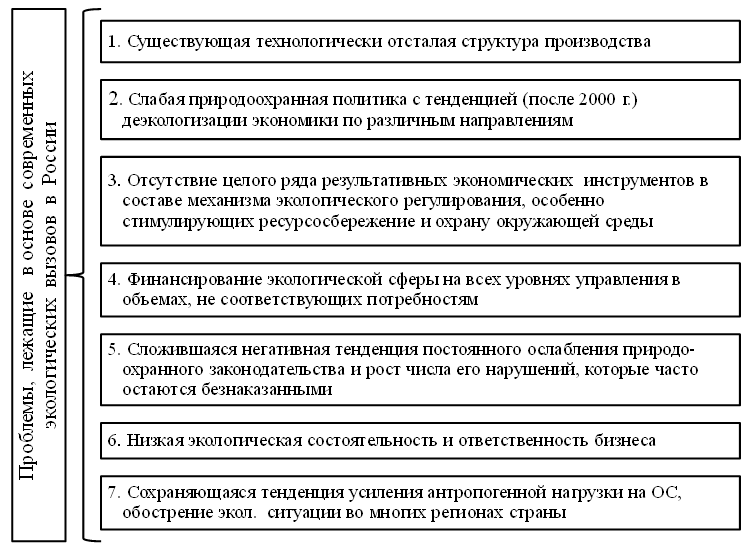

Как показал анализ российской практики, российское правительство при управлении суверенными финансовыми рисками сталкивается с несколькими проблемами, которые требуют системного подхода и принятия мер для их решения.

Таблица 2 – Основные виды финансовых рисков государства и наиболее часто применяемые методы управления ими

| Виды финансовых рисков | Некоторые составляющие рассматриваемого риска | Наиболее часто применяемые методы управления рисками |

| Бюджетные риски | Риски разбалансированности бюджетов бюджетной системы | Резервирование, лимитирование |

| Риски выполнения обязательств перед лицами, привлеченными на государственную и военную службу | Страхование, резервирование | |

| Риски отсутствия финансовой защиты граждан при наступлении определенных событий (пенсионного возраста, материнства и др.) | Страхование, резервирование, лимитирование, диверсификация | |

| Риски нанесения ущерба государственному и муниципальному имуществу | Страхование, франчайзинг | |

| Риск чрезмерного роста расходов бюджета в условиях подъема экономики | Лимитирование | |

| Риск изменения объема резервных фондов в результате изменения (волатильности) курсовой стоимости валют | Лимитирование, диверсификация | |

| Риск роста затрат и ухудшения финансового положения государственных (муниципальных) предприятий | Резервирование, лимитирование, предотвращение, факторинг, аутсорсинг | |

| Долговые риски | Процентные риски | Лимитирование |

| Валютные риски | Лимитирование, диверсификация | |

| Риск неплатежеспособности | Резервирование, диверсификация, предотвращение, избегание | |

| Кредитные риски | Риск неплатежеспособности заемщика | Страхование, лимитирование, предотвращения |

| Риск пролонгации кредитного договора | Лимитирование, резервирование | |

| Процентные риски | Риск роста затрат | Лимитирование |

| Валютные риски | Риск девальвации | Резервирование, лимитирование |

| Риск недостатка иностранной валюты | Лимитирование, резервирование | |

| Резервные риски | Риск обесценения финансовых ресурсов | Диверсификация, лимитирование |

| Риск «заморозки» финансовых ресурсов в активах | Избегание, диверсификация, лимитирование | |

| Инвестиционные риски | Процентные риски | Диверсификация, лимитирование |

| Проектные риски | Лимитирование, диверсификация | |

| Риски концессионных проектов | Лимитирование, диверсификация, франчайзинг, аутсорсинг, страхование | |

| Риск мошенничества и коррупции | Диверсификация, лимитирование | |

| Регулятивные риски | Риск неэффективности надзора в части выполнения некоторых функций | Аутсорсинг |

| Риск неплатежеспособности и снижение финансовой устойчивости финансовых институтов | Страхование, предотвращение, лимитирование | |

| Риски роста числа банкротств финансовых институтов | Страхование, предотвращение, лимитирование, факторинг | |

| Риск ведения финансового бизнеса без соблюдения законодательных требований к финансовой устойчивости | Предотвращение, лимитирование |

Во-первых, одной из главных проблем является недостаточная диверсификация источников доходов страны и сильной зависимостью федерального бюджета от нефтегазовых доходов, что делает страну особенно уязвимой к изменениям на мировых рынках энергоносителей. Как следствие, это может привести к ухудшению финансового положения страны, проблемам с внешним платежным балансом и, соответственно, обострению суверенных финансовых рисков.

Во-вторых, недостаточная прозрачность и открытость государственных финансовых операций и долговых обязательств России создает трудности в оценке и контроле суверенных финансовых рисков, что усложняет решение проблем и принятие эффективных мер по снижению рисков и обеспечению стабильности финансовой системы страны.

В-третьих, высокая зависимость финансовой системы России от внешних факторов, в частности финансовых санкций со стороны других государств, как следствие, ограничивается доступ к международным рынкам капитала и снижается стабильность и предсказуемость финансовой политики страны.

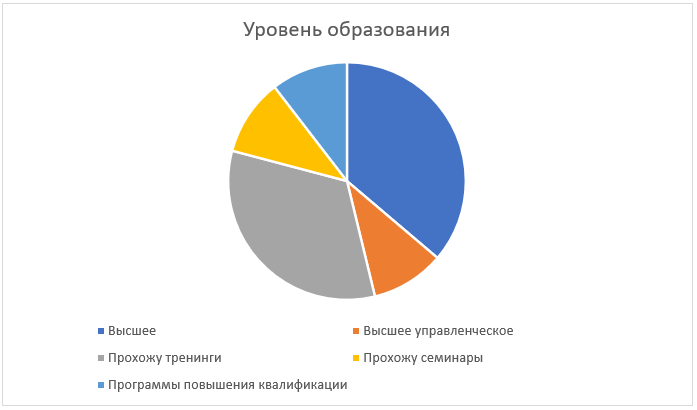

В-четвертых, недостаток квалифицированных специалистов по управлению суверенными финансовыми рисками, что создает определенные сложности в разработке и реализации эффективных стратегий управления финансовыми рисками, а также в мониторинге и анализе текущей финансовой ситуации страны.

В-пятых, отсутствие эффективных инструментов стабилизации и регулирования рынка создает уязвимость для суверенных финансовых рисков и делает систему управления ими менее эффективной.

Все эти проблемы требуют разработки и реализации мер, которые должны реализоваться не по отдельности, а в комплексе, тем самым позволяя повысить эффективность деятельности как органов государственной власти, так и финансовых институтов, на которых возложен функционал по применению того или иного метода управления суверенными финансовыми рисками, а также использовать наработанный потенциал для инновационного развития страны.

Заключение

В заключении отметим, что изучение суверенных финансовых рисков требует дополнительных исследований как в теоретическом аспекте, так и в практическом их применении с учетом специфики функционирования того или иного государства, а также с учетом принимаемых правительствами финансовых обязательств. Особого внимания требуют изучения, существующие в теории и применяемые в практике каждой страны, методы управления суверенными финансовыми рисками для того, чтобы иметь более полное представление о их особенностях и факторной зависимости, а также возможности их комбинирования для решения сложных вопросов, возникающих в процессе управления суверенными финансовыми рисками.

Библиографический список:

- Попов, М.В., Ермакова, Е.А. Финансовые риски государства: сущность, особенности, классификация, способы управления // Промышленность: экономика, управление, технологии. 2014. №2. С. 96-100

- Госдума РФ меняет бюджетное правило: что это значит //«Открытый журнал», 26.10.2022.URL: https://journal.open-broker.ru/radar/gosduma-rf-menyaet-byudzhetnoe-pravilo/?ysclid=ljsi3oywp616061874 (дата обращения: 07.07.2023)

- Скачкова, И.В. Методы управления финансовыми рисками государства //Экономика и социум, 2017, №1 (32). С. 628 -632

- Балдов, Д.В., Суслов, С.А. Государственный резерв — основа стабильного развития экономики // Вестник НГИЭИ. 2015. №9 (52). С. 5-11.

- О порядке передачи Банком России саморегулируемой организации в сфере финансового рынка полномочий по получению отчетности от членов саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, порядке осуществления переданных полномочий, порядке и основаниях их прекращения, а также перечне отчетности, полномочия по получению которой могут быть переданы Банком России саморегулируемой организации в сфере финансового рынка: указание Центрального банка Российской Федерации №4281-У от 07.02.2017. URL: https://docs.cntd.ru/document/456060898?ysclid=ljuz0oyjgs448320325 (дата обращения: 09.07.2023)

- Чагин, К.Г. Передача услуг государственными и муниципальными учреждениями на аутсорсинг другим поставщикам //Руководитель автономного учреждения. 2017. №10. URL: https://www.audar-urist.ru/articles/214/peredacha-uslug-uchrezhdeniy-na-autsorsing?ysclid=ljutcxn150770132613 (дата обращения: 08.07.2023).

- Факторинг в госзакупках / Межрегиональный учебно-консультационный цент «Главзакупки». URL: https://cett.biz/poleznaya-informaciya/statii/faktoring-v-goszakupkakh/ (дата обращения: 12.07.2023).

Суверенные финансовые риски: понятие и методы управления Читать далее »

(1)

(1)

(6)

(6) (6)

(6) (7)

(7)

.

.